2025年3月19日、愛知県西尾市や蒲郡市などは、名鉄西尾・蒲郡線に対する新たな支援内容を決定します。これにより西尾~蒲郡は、2041年度末までの鉄路存続が確定しました。

利用者の減少などによる赤字増大で、二度も廃止を示唆した名鉄。それを防いだのは、沿線自治体の「歩み寄り」と「手厚い支援」でした。一時は対立関係にあった名鉄と自治体との長きにわたる協議の歴史を振り返ります。

名鉄西尾・蒲郡線の線区データ

| 協議対象の区間 | 西尾・蒲郡線 西尾~蒲郡(27.3km) |

| 輸送密度(1996年→2023年) | 西尾~蒲郡:4,064→2,609 |

| 増減率 | -36% |

| 赤字額(2023年) | 8億7,866万円 |

協議会参加団体

西尾市、蒲郡市、愛知県、名古屋鉄道など

利用者減少で西尾・蒲郡線の「あり方」協議を申し入れ

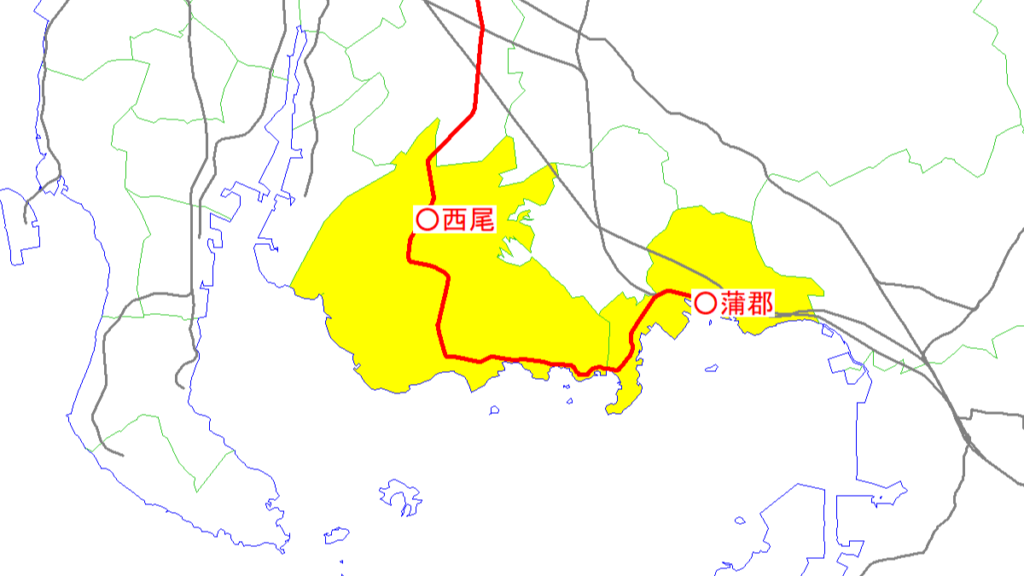

名鉄西尾・蒲郡線は、愛知県東部を走る名古屋圏の近郊路線です。正確には、新安城から西尾を経由して吉良吉田までが西尾線、その先の蒲郡までが蒲郡線で、このうち西尾から蒲郡までを一体で「西尾・蒲郡線(にしがま線)」とよばれています。

名鉄は1998年に、利用者の少ない不採算路線について、廃止を含めた整理縮小案を公表します。対象路線は、2001年に廃止された谷汲線や八百津線など複数あり、このなかに西尾・蒲郡線も含まれていました。

ただ、西尾~蒲郡は輸送密度が4,000人/日を超えており、名鉄はワンマン運転や無人駅化などの合理化策で存続させます。しかし、利用者の減少に歯止めがかからず、2005年度の輸送密度は2,857人/日と、わずか10年で3割近くも減少。赤字額は約6億1,700万円、営業係数は242まで悪化したのです。

参考:蒲郡市「西尾・蒲郡線(西尾~蒲郡)の概況」のデータをもとに筆者作成

名鉄は、沿線自治体に協議会の設置を要望。2005年12月に、利用促進や経費削減などを検討する「名鉄西尾・蒲郡線対策協議会」が設置され、翌年4月には第1回の協議会を開催します。

協議会では利用促進案のひとつとして、沿線自治体が「サイクルトレイン」を提案。実際に約3カ月運行しますが、利用者数は60名、リピート率は4%と低迷します。さらなる利用促進策が必要と考えた沿線自治体は、イベントの実施やハイキングコースの整備など観光需要の発掘を模索。名鉄も温泉ツアーの企画や誘客キャンペーンを展開するなど、減少に歯止めをかけるためのアイデアを出していきます。

「廃止前提」の説明に自治体が猛反発

協議が始まって約2年。2008年10月に開かれた第3回協議会で、名鉄は「民間事業者として、これ以上の維持存続を図ることは困難」と表明します。さらに「鉄道が必要であれば、具体的にどのような方策で維持していくのか」と、沿線自治体に対して「地域交通体系の方向性」を示すよう求めたのです。

名鉄としては、西尾・蒲郡線の存続には「沿線自治体の支援が必要」という考えがありました。ところが、沿線自治体には「廃止ありきではないか」と捉えられ、議論が紛糾します。

(蒲郡市)

名鉄側の説明を聞く限りでは、路線を廃止するという前提ではないのか。(名鉄)

出典:蒲郡市「第3回名鉄西尾・蒲郡線(西尾駅~蒲郡駅)対策協議会 議事録」より一部抜粋

確かに、鉄道事業法の改正によって、事業者に撤退の自由が認められている以上、廃止という選択肢があることにはなるのだろう。しかし、昨今の社会情勢からして、地域として鉄道が必要ということならば、全国的にも事例が出てきているように、種々の手法により鉄道を維持することが必要だと考えており、決して廃止を前提にしているものではないことは、ご理解願いたい。

沿線自治体は、民間事業者である以上、赤字路線の存続が難しい点には理解を示しつつ、「この問題は沿線地域だけではなく、愛知県や国の考えも必要だ」と、矛先を国や県に向けます。

(国土交通省中部運輸局鉄道部)

国土交通省としては、地域で検討をいただき、沿線市町として鉄道を維持存続するという結論であるならば、さまざまな補助メニューによる支援について相談にのる。(愛知県地域振興部交通対策課)

出典:蒲郡市「第3回名鉄西尾・蒲郡線(西尾駅~蒲郡駅)対策協議会 議事録」より一部抜粋

現在、国のような補助メニューはないが、三河線の時のこともある。特別の予算を組まねばならない。ただ地元の熱意がないとそれも困難。

「沿線自治体のやる気次第」という国と県のコメントに、西尾市は「廃止が目的の協議会なら、この協議会自体、存続させる必要はない」と、強く反論。物別れのまま、会が終了します。

喧嘩別れから一転した自治体

第4回の協議会は、2009年1月に開催。紛糾した前回とは異なり、沿線自治体は「名鉄との協議を続けていきたい」という姿勢がみられました。

この日、名鉄が求めていた「地域交通体系の方向性」について、沿線自治体が回答を提示します。この回答で、沿線自治体は「利用者の半数を占める高校生にとって鉄道が重要な足になっている」「環境にやさしい鉄道を存続させることは行政の責務であると考えている」と伝え、国や県の積極的な参加を求めながら協議を続ける旨を表明します。

これに対して、名鉄も冷静に対応。国や県も含めた新たな体制を確立し、再スタートすることで合意します。

喧嘩別れから一転した理由のひとつに、沿線自治体が「協議会の役割を見直したこと」にありました。これまで沿線自治体は、西尾・蒲郡線の利用促進やコスト削減を検討する場として協議を進めてきました。しかし、沿線自治体だけでは知識も知恵も乏しく、西尾・蒲郡線の存続に向けた具体的な検討が進んでいなかったのです。

そこで、愛知県や国に協力を仰ぎ「自治体は具体的にどう対応すればよいか」というアドバイスをもらいながら、自らも調査や研究を進め、実務的な協議をする場に改めます。

<合意内容>

出典:蒲郡市「第4回名鉄西尾・蒲郡線(西尾駅~蒲郡駅)対策協議会 議事録」

名鉄西尾・蒲郡線(西尾駅~蒲郡駅)は、沿線市町の地域交通体系にとって必要不可欠なものであり、その存続問題に対する対応策の調査、協議を行うため、沿線市町に加え、広域的な見地からは愛知県に、また情報分析や研究推進の観点からは国に、それぞれ参加要請を行うなど、組織の充実を図り、新たな対策協議会の体制で具体的協議を進めることとする。

ない知恵を絞っても、課題は解決しません。だからといって、鉄道事業者や国、県に丸投げするのも違います。外部の意見を取り入れながら自分たちも調査や研究をおこない、建設的な議論を進めたいと考え直したのです。

名鉄の運行継続で西尾・蒲郡線の存続が決定

2009年3月に開催された第5回の協議会では、愛知県(地域振興部交通対策課)が調査・検討の進め方を提示します。具体的には、協議会の下に新設するワーキング部会が調査検討を進め、その内容を協議会に報告。県や国が積極的に関与することも示されます。

その後、ワーキング部会では鉄道存続に成功している先行事例をもとに、第三セクター化や上下分離方式など、さまざまな観点で調査。その結果は、第6回(2009年9月)の協議会で報告され、自治体が対応すべき方針が示されたのです。

- 西尾・蒲郡線は、名鉄が引き続き保有・運行を継続する。継続するための具体的な支援策について、沿線自治体は2010年2月を目途に検討を進める。

- 沿線自治体は、愛知県や国、名鉄など関係者と連携・協力しつつ、利用促進策や活性化策の検討を実施する。

自治体には鉄道経営のノウハウがないことから、施設の保有や運行は名鉄が続け、自治体は「継続的に支援していく」という方針が示されます。

なお、この内容は協議会の下にある幹事会でもすでに共有されており、名鉄の運行継続や沿線自治体の支援については両者とも了承済みでした。ただ、自治体の補助額や支援期間は未定で、ワーキング部会で検討を進めることになります。

西尾・蒲郡線に対する自治体の支援内容が決定

ワーキング部会は、名鉄に対する自治体の「不信感を払拭する場」としても有効でした。名鉄は、駅間利用者の細かなデータや運賃制度などの内部資料を提示したほか、自治体の疑問に対して誠意をもって答える姿勢が議事録からも読み取れ、西尾・蒲郡線を守るために自治体と一丸となって取り組んでいる様子がうかがえます。

両者が少しずつ歩み寄りをみせるなか、2010年3月の第7回協議会では、自治体による支援期間が2010~2012年度までの3年間となる案が示されます(2010年度の分は翌年度の予算に計上)。

補助額に関しては、第8回(2010年11月)の協議会で提示。「線路・電路の材料費・工事費・減価償却費のうち構築物分の費用」を補助するとして、年額2億5,000万円の支援が決まります。ただ、沿線自治体の財政状況では負担が重いため、このうち年額8,300万円は愛知県が補助することになりました。

第10回(2011年10月)の協議会で、沿線自治体は次のようなコメントを残しています。

(蒲郡市)

出典:蒲郡市「第10回名鉄西尾・蒲郡線(西尾駅~蒲郡駅)対策協議会 議事録」

名鉄におかれましては、経費削減に努力していただき感謝しております。私たちも今後も引き続きご努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。県におかれましては、多額の支援をしていただきましてありがとうございます。今後も引き続きご支援をお願いいたします。また、中部運輸局様においては、日頃から様々な支援をしていただき、感謝しております。蒲郡市は沿線で、保育園の遠足に名鉄を使うとか、形原のグラウンドを使っての大会の誘致などいろいろな事業を行ってまいりますので、名鉄におかれましても、存続に向けて進んでいただきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

最初は「廃止ありきではないか」と不信感を抱いていた沿線自治体。それが、名鉄、県、国に感謝するようになるまで関係性を深められたことが、西尾・蒲郡線の存続の一因になっているのです。

協議で決まった利用促進策の実施

第9回(2011年3月)の協議会では、利用促進として「名鉄西尾・蒲郡線活性化計画」を公表。その後の協議会で、具体的な方策の検討を進めます。名鉄と沿線自治体が協働で実施した利用促進策の一部をピックアップしました。

- 沿線の学校への利用促進支援(遠足、校外学習、部活などでの鉄道利用)

- 企画乗車券の販売(沿線温泉施設の割引クーポン配布など)

- 電車を活用したイベント実施(住民団体の企画によるウォーキングイベントなど)

- 団体・親子利用の補助

- 駅前駐輪場の整備

- バス路線の再編

- デマンド型乗合タクシーの実証運行

- レンタサイクル事業

…など

西尾・蒲郡線は通学定期客が多いことから、将来の利用を見込んで小中学生向けの施策にも注力しています。たとえば、遠足や社会見学などに名鉄を利用する学校には、運賃補助や竹島水族館の無料入場券の配布といった施策を実施しています。

また、沿線の温泉旅館に名鉄を使って行く観光客には宿泊割引券を、競艇場に行く利用者には金券を配布するといった施策も。最近では、名鉄の企画乗車券「でんしゃ旅」の特典に、宿泊施設館内利用券と竹島水族館の入館券をセットで配布。2018年度の下半期だけで約1,600人もの利用があったそうです。

利用促進の取り組みは、住民団体の協力もあって成立しています。蒲郡市の「市民まるごと赤い電車応援団」や西尾市の「にしがま線応援団」は、各種イベントや駅の美化活動などで協力。マイレール意識の醸成にもつながっているようです。

こうした支援の輪が広がったこともあり、西尾・蒲郡線の利用者は増加に転じます。2007年には約293万人まで減少した年間輸送人員は、2018年は約341万人にまで回復。とくに西尾線の通学定期客の増加が顕著のようです。ただ、通学定期客は今後減少が見込まれます。定期外利用者の利用促進策も、重点項目になるでしょう。

参考:蒲郡市「西尾・蒲郡線の概況」のデータをもとに筆者作成

赤字増大で名鉄が再び西尾・蒲郡線の廃止を示唆

利用者の減少に歯止めをかけたものの、西尾・蒲郡線の赤字額は年間8億円前後にまで増加します。「利用者数がコロナ禍前に戻らないこと」「物価上昇による経費の増加」「老朽化した鉄道設備の更新が必要」といった理由などが原因です。

赤字額は増えても、沿線自治体の支援額は2億5,000万円で変わりません。名鉄の負担が、徐々に重くなっていきます。

■西尾・蒲郡線の赤字額の推移(単位:百万円)

参考:「名鉄西尾・蒲郡線対策協議会」の各年度の区間収支をもとに筆者作成。

こうした状況に名鉄は、2023年に「支援の見直し」を要請。現状の支援では「持続的に運行できない」と、再び西尾・蒲郡線の廃止を示唆したのです。この要請を受けて、沿線自治体は2024年1月16日に「名鉄西尾・蒲郡線線区の将来像の検討勉強会」を設置。愛知県や国土交通省(中部運輸局)も参加し、鉄道の「あり方」まで踏み込んだ検討を始めます。

勉強会では、住民アンケートなど各種調査の実施や、「バス・BRTへの転換」「第三セクターへの移行」なども検討。ファクトとデータにもとづき、西尾・蒲郡線の価値や必要性を明らかにしていくことになりました。

2041年度までの存続が決定 – 蒲郡線は「みなし上下分離」に移行

勉強会は11回開催。最後の会(2025年2月14日)でまとめた報告書には、鉄道の存続と運行主体は名鉄であることを前提に「上下分離方式か、みなし上下分離が望ましい」と提言しています。

名鉄西尾・蒲郡線においては「路線バス転換」や「BRT転換」、「第3セクター化」などは輸送力や費用負担、新規事業者を設立するハードルが高いなどの観点から現実的ではなく、「公有民営型上下分離方式」または「みなし上下分離方式」が望ましい事業形態である

出典:蒲郡市「第29回名鉄西尾・蒲郡線対策協議会配布資料」より

この報告書をもとに、名鉄西尾・蒲郡線対策協議会で議論。2025年3月19日の協議会で、新たな支援スキームが決定します。

具体的には、まず西尾線(西尾~吉良吉田)は、従来の赤字補てんの支援を継続します。支援額は改定する模様です。一方の蒲郡線(吉良吉田~蒲郡)は、2027年度から「みなし上下分離」に移行します。蒲郡線への支援額は、これから名鉄との協議で決めます。

西尾線と蒲郡線の支援方法をわけた理由として、協議会は「国の社会資本整備総合交付金を活用するため」と説明しています。

この交付金は、みなし上下分離への移行を含め鉄道の再構築事業をおこなう際などに使えるものですが、交付金を受けるには「輸送密度4,000人/日未満が目安」という条件があります。西尾線の西尾~吉良吉田は4,317人/日(2023年度)ですから、交付金の対象にならないと自治体は判断。蒲郡線のみを、みなし上下分離に移行すると決めたのです。なお、蒲郡線の輸送密度は、1,668人/日です(2023年度)。

また、上下分離方式ではない理由として、協議会は「沿線自治体が第三種鉄道事業の許可を得る必要があること」「土地や鉄道設備の譲渡に多額のコストが生じること」などのデメリットを説明。みなし上下分離のほうが現状のスキームから大きな変更がなく、初期投資も少額で済むとしています。

支援期間は15年間。2041年度までの存続が決定したわけですが、国の支援を活用するとはいえ、沿線自治体の負担はこれまでよりも重くなります。それでも支援を決めたのは、長年にわたる名鉄との協議を通じて、西尾・蒲郡線の価値を十分に調査・研究してきたからでしょう。名鉄と沿線自治体の協働作業は、これからも続きます。

名鉄西尾・蒲郡線の関連記事

※名鉄広見線の存続・廃止協議は、以下の記事で詳しく解説します。

※沿線自治体と協議を進めている路線は、ほかにも複数あります。各路線の協議の進捗状況は、以下のページよりご覧いただけます。

参考URL

名鉄西尾・蒲郡線対策協議会(蒲郡市)

https://www.city.gamagori.lg.jp/site/meitetsunisiogamagori/meitetsutaisaku.html

西尾・蒲郡線の概況(第2回対策協議会)

https://www.city.gamagori.lg.jp/uploaded/attachment/11024.pdf

西尾・蒲郡線の概況(第24回対策協議会)

https://www.city.gamagori.lg.jp/uploaded/attachment/81128.pdf

名鉄西尾・蒲郡線(西尾駅~蒲郡駅)の今後の対応方針について(蒲郡市)

https://www.city.gamagori.lg.jp/uploaded/attachment/28355.pdf

第29回名鉄西尾・蒲郡線対策協議会配布資料(蒲郡市)

https://www.city.gamagori.lg.jp/uploaded/attachment/106982.pdf