赤字ローカル線の存続・廃止を決める「協議会」とは

鉄道の存続または廃止をめぐる協議が、赤字ローカル線を中心に活発化しています。

鉄道は「大量輸送」を得意とする交通モードです。利用者の少ない路線ではこの特性を生かせず、公共交通としての社会的な役割や鉄道事業者の責任という観点を踏まえても「自社単独で維持するのは困難」として、路線廃止を提案する事業者が増えています。

しかし、自治体からみれば通学や通勤、観光などに必要な移動手段ですし、鉄道を廃止にしてバスなどの交通モードにシフトするには多大な時間とコストを要すといった理由から、鉄道の存続を求めます。

そこで、鉄道事業者と沿線自治体が意見を擦り合わせる場として設置されるのが、協議会です。

赤字ローカル線の今後について協議する場は、自治体が主宰者となって設置するのが通例です。しかし、交通事業者から協議会の設置を求めるケースも多く、しかも「自治体が設置を拒む」という事例もみられます。

なぜ、自治体は協議会の設置を拒むのでしょうか。その理由について、解説します。

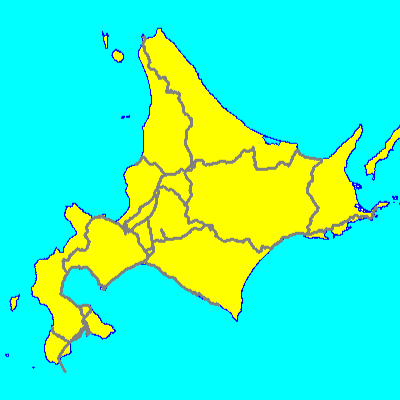

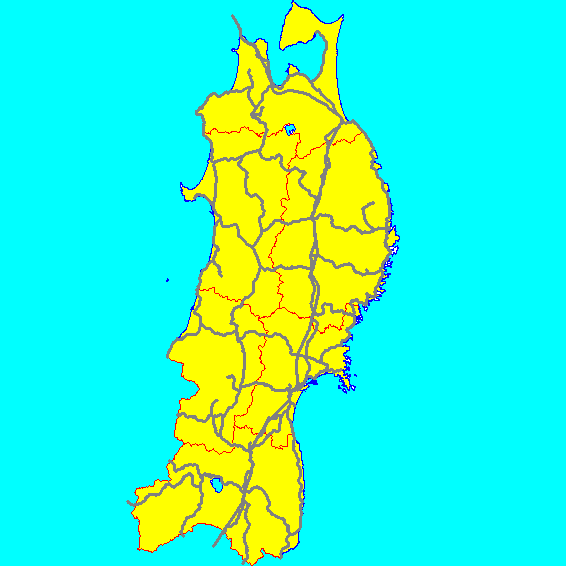

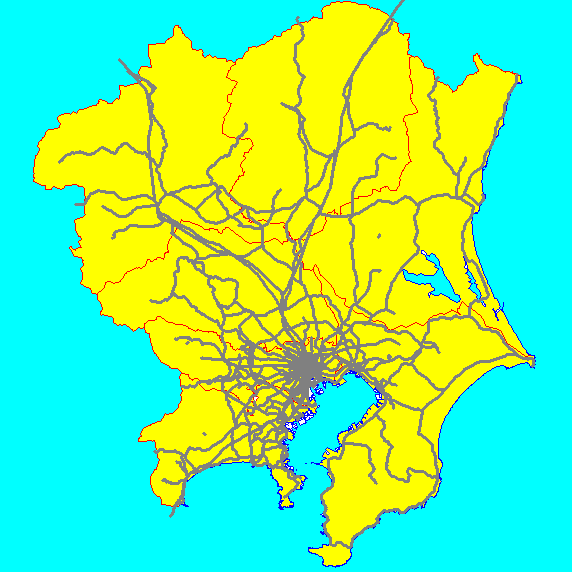

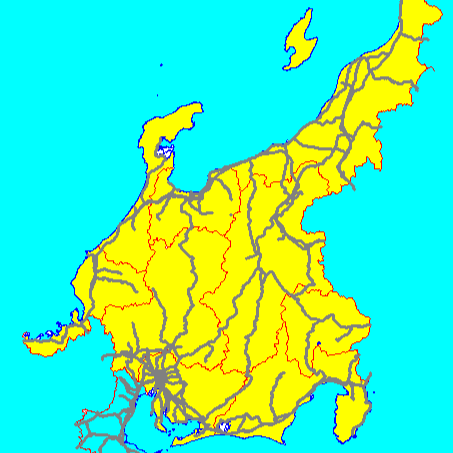

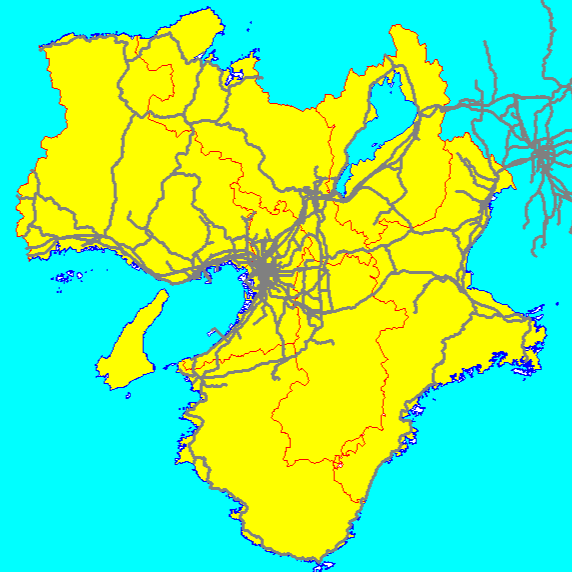

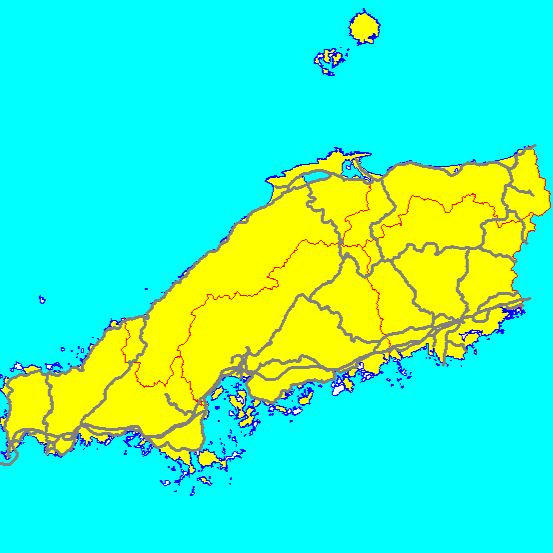

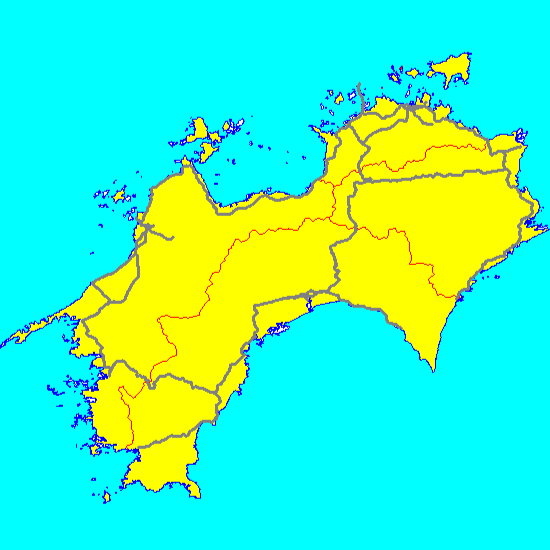

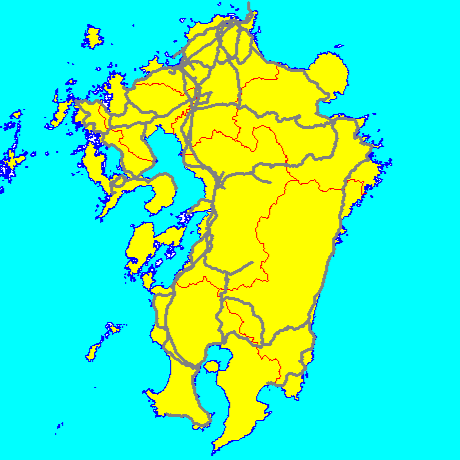

ローカル線の協議会を地域から探す

鉄道事業者と沿線自治体が話し合う協議会情報を、地域別にお探しいただけます。

赤字ローカル線の協議会情報

赤字ローカル線の存続・廃止をめぐる協議会の進捗を、JR・第三セクター・公営・私鉄でまとめています。