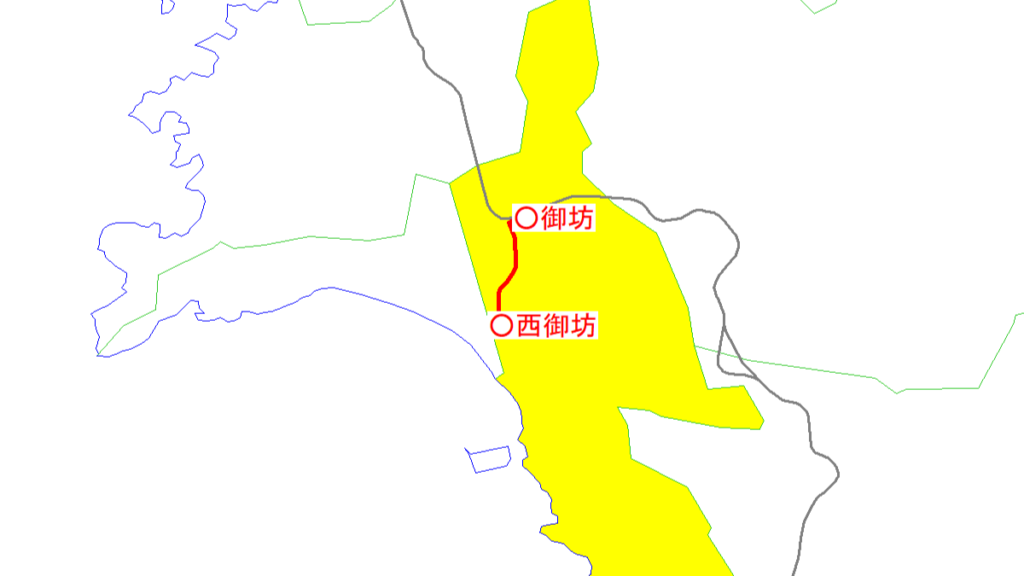

紀州鉄道は、御坊~西御坊を結ぶ私鉄です。全線が和歌山県御坊市にあり、路線長は2.7km。「日本一短いローカル私鉄」として知られています。また、紀州鉄道の本業である不動産業で顧客の信頼を得るために、「赤字でも鉄道事業を継承した」という話も有名です。

そんな紀州鉄道で、鉄道事業の売却を検討していることが発覚。譲渡先が見つからなければ、2026年度にも廃止にするとしています。紀州鉄道で何が起きたのか。そして、沿線自治体の御坊市はどのように対応するのか。紀州鉄道の未来を考えます。

紀州鉄道の線区データ

| 協議対象の区間 | 紀州鉄道線 御坊駅~西御坊(2.7km) |

| 輸送密度(1987年→2022年) | 367→239 |

| 増減率 | -35% |

| 赤字額(2022年) | 4,862万円 |

| 営業係数(2022年) | 502 |

※赤字額と営業係数は、2022年のデータを使用しています。

協議会参加団体

御坊市、紀州鉄道

鉄道が会社の「信頼」を醸成した紀州鉄道

紀州鉄道の本業は、不動産事業やホテル事業です。本社は東京にあり、軽井沢や伊豆などにリゾートホテルを、また名古屋にはビジネスホテルを建築・運営しています。

一方で鉄道事業は、前身となる御坊臨港鉄道を1972年に買収。鉄道事業は、御坊臨港鉄道の時代から慢性的に赤字でしたが、「鉄道会社は顧客に信頼される」という理由で買収しました。つまり、会社の信頼を高めて本業で儲けるために、赤字の鉄道を継承したのです。

こうした経緯から紀州鉄道は、鉄道事業の赤字を他事業の利益で穴埋めし、2000年代初頭までは沿線自治体からの支援を受けず単独運営を続けてこれたのです。

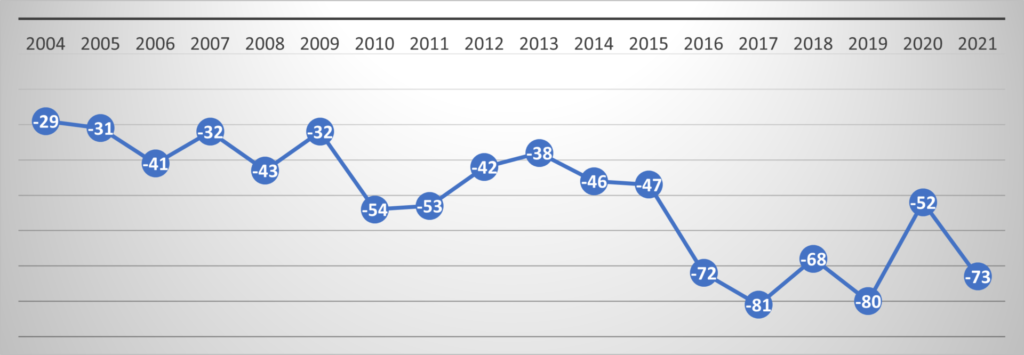

利用者減少と脱線事故の影響で赤字が増大

1980年代には年間30万人以上が利用していた紀州鉄道。しかし、モータリゼーションの進展や少子化・過疎化などの影響で利用者の減少が続き、2000年代には10万人前後にまで減ってしまいます。これに比例して、運賃収入も減少。近年は1,000万円を割り込んでいます。

一方で営業費用は、減便や駅の無人化などの経費削減を進めますが、老朽化した施設の更新費や運転費などが増大。とくに2017年1月に発生した脱線事故は木製枕木の腐食が原因とされ、施設更新費の増大につながる一因になりました。

収入の減少と支出の拡大。これにより、鉄道事業の赤字額は増加の一途をたどり続けます。

■紀州鉄道の収支の推移(単位:百万円)

出典:「御坊市地域公共交通計画」より筆者作成

紀州鉄道に対する御坊市の支援

沿線自治体の御坊市では、路線バスを含めた交通事業者に対して支援をしています。ただ、紀州鉄道に対する支援額は年間で60万円前後。固定資産税の2分の1以内で、補助してきたようです。

しかし、2017年1月の脱線事故を受けて紀州鉄道に対する支援を拡大。事故原因とされた木製枕木のPC化や道床交換などに国の補助を受けながら支援するほか、2016~2019年度には踏切整備に対して4年間で約358万円を補助しています。さらに、コロナ禍の2020~2022年度には、3年間で約360万円を臨時支援しています。

とはいえ、近年の紀州鉄道の赤字額は年間で5,000万円を超えており、十分な支援とはいえません。そこで御坊市は、2022年6月に御坊市地域公共交通活性化再生協議会を設置。2024年3月には、地域公共交通計画を策定します。この計画には、紀州鉄道への支援も記載されています。主な内容は次の通りです。

- 枕木のPC化や道床交換への支援

- 駅周辺の環境改善(上屋、ベンチ、待合室などの設置)

- 廃線ウォーキング(1989年に廃止された西御坊~日高川で実施)

- 公共交通マップの作成(バスも含む)

- お出かけ体験会の開催

…など

なお地域公共交通計画では、「年間利用者数をコロナ禍前の水準(約11万人)に回復させる」「市の負担額は年間64.3万円以内にする」といった目標値を設定。紀州鉄道と連携しながら、鉄道の維持に努める方針です。

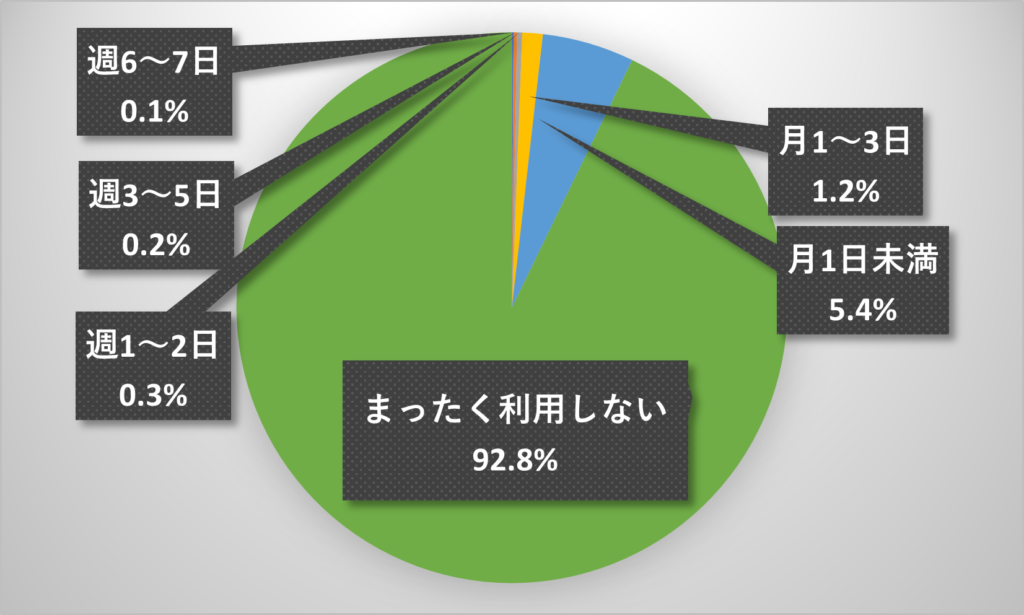

紀州鉄道への支援に市民は冷ややか?

行政支援が拡充されたとはいえ、紀州鉄道の厳しい経営状況は続いています。なによりも「利用者が少ないこと」が、大きな課題でしょう。年間利用者数は約10万人。1日あたり200~300人しかいません。ほとんどの列車が乗客10人未満で、利用者がもっとも多い通学時間帯でも40人ほどです。これでは、スクールバスとタクシーが1~2台ずつあれば、地域輸送を賄えます。

そんな紀州鉄道を、御坊市民はどれくらい利用しているのでしょうか。2023年1月に市が実施した意向調査によると、ほぼ毎日利用している市民は0.1%、週1回以上までを含めても0.6%しかおらず、92.8%が「まったく利用しない」と回答しています。

■市民意向調査(紀州鉄道の利用実態)

参考:「御坊市地域公共交通計画」より筆者作成

一方で、紀州鉄道や路線バスの維持に関する質問では、「沿線住民や企業等も協力・負担して維持すべき」と答えた人は14.4%と、税金を使ってまで存続させることに消極的な市民が多いようです。

これらの調査結果をみる限り、市としては公的支援を増やしづらい状況ではないでしょうか。

紀州鉄道の譲渡先は見つかるのか?

鉄道事業の赤字が増えるなかで2025年11月に、「紀州鉄道が2026年度中にも鉄道事業を廃止にし、事業の譲渡先を探している」という報道がありました。東洋経済オンライン(2025年11月10日)によると、2021年に中国系企業に買収され「不採算部門である鉄道事業を廃止にしたい」と方針転換したことを伝えています。また、和歌山放送(2025年11月10日)は「事業譲渡先が見つかるまでの間、廃止の時期を猶予する考えも示している」と伝えています。

紀州鉄道は、不動産事業などの顧客の信頼を得るために、赤字の鉄道を買収しました。しかし現在では、鉄道の赤字が重荷となり「手放さなければならない状況になった」のは事実でしょう。

では、鉄道の譲渡先は見つかるのでしょうか。近年の事例では、近鉄から譲渡された三岐鉄道北勢線や、南海から譲渡された和歌山電鉄(貴生川線)などがあります。ただ、これらは「自治体の多大な支援」を前提に譲渡されています。

三岐鉄道の場合、施設更新費の支援や運行赤字の補てんを沿線自治体が了承したことで、北勢線を継承しました。和歌山電鉄も、施設更新費の支援にくわえ沿線自治体が鉄道用地を保有する上下分離方式にすることで誕生した会社です。

いずれも億単位の自治体支援があって譲渡を実現しており、これがなければ赤字ローカル線を継承する企業や団体は現れなかったでしょう。

近年は、鉄道の事業譲渡に関する国の支援制度が拡充しています。ただし、制度を活用するには沿線自治体もセットで支援する必要があるため、自治体にも多大な負担が求められます。もちろん、こうした制度を使わずに企業間取引での譲渡も可能です。とはいえ、多額の公的支援を受けず、かつ利益が毎年5,000万円以上も減る赤字ローカル線を引き受ける企業・団体を探すのは、非常に困難でしょう。

先述の通り、御坊市としては「利用者が少ない」「市民の理解が得られない」として、これ以上の支援拡大には消極的な姿勢です。紀州鉄道の存続には、鉄道の価値を明らかにして「市民の理解を得ること」も必要になりそうです。

※沿線自治体と協議を進めている路線は、ほかにも複数あります。各路線の協議の進捗状況は、以下のページよりご覧いただけます。

参考URL

御坊市地域公共交通計画

https://www.city.gobo.lg.jp/material/files/group/2/R5_gobochikikotukeikaku.pdf

和歌山県統計年鑑(令和6年度刊行)

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020300/d00219830.html

日本一短いローカル私鉄 紀州鉄道が廃線の危機(日高新報 2025年11月11日)

https://hidakashimpo.co.jp/?p=100668

大ピンチ「紀州鉄道」2026年中に廃線の可能性も 中国系企業に買収され方針変更、値上げもできず(東洋経済オンライン)

https://toyokeizai.net/articles/-/915252?display=b

紀州鉄道が鉄道事業廃止検討・事業譲渡先探しが急務(和歌山放送)

https://news.wbs.co.jp/211932