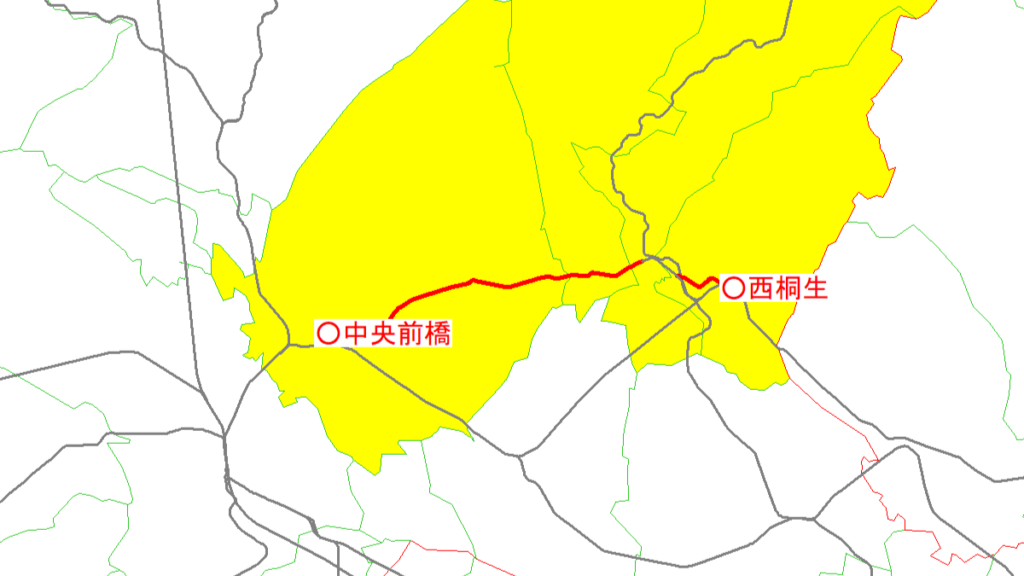

上毛電気鉄道(以下、上毛電鉄)は、群馬県の中央前橋と西桐生を結ぶ私鉄です。中央前橋駅は前橋市の中心部に位置しますが、JR前橋駅からは約1km離れています。また、西桐生駅もJR桐生駅から700mほど離れており、他線と連絡しにくい環境です。なお、途中の赤城駅で東武鉄道の桐生線と乗り換えができます。

こうした地理的条件も利用者減少の一因となっており、経営は厳しい状況です。そのため沿線自治体では、「上毛線再生協議会」「上電沿線市連絡協議会」を通じて上毛電鉄を支援しています。ここでは、2025年1月に群馬県と沿線自治体が上毛電鉄の全線存続を決めた経緯も解説します。

上毛電鉄の線区データ

| 協議対象の区間 | 上毛線 中央前橋~西桐生(25.4km) |

| 輸送密度(1987年→2019年) | 3,712→1,808 |

| 増減率 | -51% |

| 赤字額(2019年) | 2億27万円 |

※赤字額は、コロナ禍前の2019年のデータを使用しています。

協議会参加団体

前橋市、桐生市、みどり市、群馬県、上毛電気鉄道(上電沿線市連絡協議会のみ)

上毛電鉄の沿線自治体が協議会を設置するまでの経緯

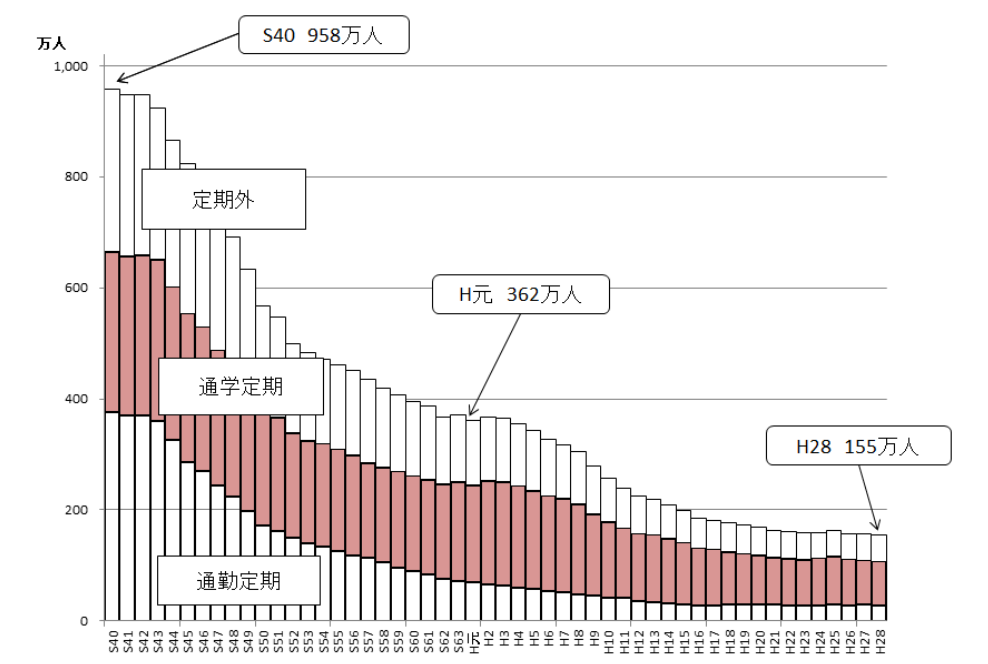

上毛電鉄の利用者数は、1965年の958万人をピークに減少の一途をたどっていました。1974年以降は経常損失が恒常化。そのため、1976年より国と県から鉄道軌道欠損補助を受けるようになります。

沿線自治体は、1980年に「上毛線再生等検討協議会(現・上電沿線市連絡協議会)」を発足。上毛電鉄の利用促進などの取り組みを始めます。しかし、利用者の減少に歯止めがかからず、1989年の輸送人員は362万人にまで落ち込みます。

出典:前橋市「上毛電気鉄道の現状と存続理由の検証について」 ▲上毛鉄道の乗車人員の推移(1965年~2016年)。モータリゼーションの進展や都市のスプロール化などの影響で、上毛電鉄の利用者は減り続けている。

1995年、国は鉄道軌道欠損補助を2年後の1997年に廃止することを公表します。毎年1億円前後の補助を受けていた上毛電鉄にとって、最大のピンチです。そこで沿線自治体は1996年、「上毛線再生等検討協議会(現・上毛線再生協議会)」を組織。欠損補助に代わる支援の検討を始めます。

「群馬型上下分離」方式の導入

上毛線再生等検討協議会は、国の欠損補助がなくなる1998年度より上毛電鉄へ支援することを決めます。公的支援にあたり、協議会で経営再建計画を5か年ごとに策定。上毛電鉄の経営努力を大前提とし、鉄道施設の整備や維持に必要な経費を公費で負担する「群馬型上下分離」方式が導入されたのです。

上下分離といっても、車両も線路も所有者は上毛電鉄のままです。群馬型上下分離では、下の部分にかかる経費について公的支援をおこなうために、以下の3つの補助金を設けています。

- 輸送対策事業補助金

- 鉄道基盤設備維持費補助金

- 固定資産税等相当額補助金

「1.輸送対策事業補助金」は、国の鉄道軌道輸送対策事業費補助金を活用した補助金です。これは、1997年まであった国の鉄道軌道欠損補助の分を、群馬県と沿線自治体が継承したもの。主に、レールや枕木の交換、ATSの設置、車両更新といった安全運行に関わる投資に活用されます。

「2.鉄道基盤設備維持費補助金」は、上毛電鉄が赤字(経常損失)を計上した場合に、群馬県と沿線自治体が支援する補助金です。補助額は、線路や電路の維持にかかる人件費、修繕費、車両の維持にかかる経費など、下の維持管理にかかる費用から決定します。

「3.固定資産税等相当額補助金」は、上毛電鉄が納める固定資産税や都市計画税に対する補助金。平たく言えば、固定資産税などが免除されるということです。上毛電鉄は、毎年約2,500万円の固定資産税・都市計画税を納めていたことから、この分がコスト削減につながります。

これとは別に、上毛電鉄では設備維持管理の一部を東武鉄道の出向社員に委託していますが、その社員の給与も自治体が負担しています。

これらの自治体の補助額は、年間でトータル約3億円以上。2018~22年度の第4期経営再建計画では、5年間で総額19億5,000万円を上毛電鉄に支援しています。負担割合は、車両などの設備更新に関しては国、県、沿線自治体がそれぞれ3分の1ずつ、線路や車両の維持については県が6割、沿線自治体が4割としています。

上毛電鉄のこれまでの取り組み

上記の支援のほかにも、協議会では上毛電鉄の利用促進に関するサポートもおこなっています。これまでの取り組みの一部を紹介しましょう。

- サイクルトレインの運行

- パークアンドライド

- 企画乗車券の販売(マイレール回数乗車券、免許返納者ワンデーフリーパス、遊得券など)

- ペーパークラフトの鉄道模型配布

- まくら木オーナーの導入

…など

サイクルトレインは、上電沿線市連絡協議会の提案で2003年に導入されたサービスです。運賃のみで自転車を車内に持ち込め、年間約4万回以上の利用があるようです。以前は日中の列車に限られていましたが、現在では早朝や夜間、臨時便でも自転車の持ち込みがOKになっています。

このほか上電沿線市連絡協議会では、沿線の施設案内や電車の乗り方などをまとめた「上電ガイド」を配布するほか、上毛電鉄の利用者への特典「遊得券」も用意。これを提示すると、沿線の美術館や遊戯場などの施設で利用料金が割引になるなど、優待が受けられます。

こうした取り組みが功を奏し、2011年以降は輸送密度ベースで1,900人/日前後を維持するなど減少に歯止めがかかっています。ただ、沿線の過疎化が今後急速に進むことが予測されるなかで利用者数を維持するには、さらなる工夫が求められるでしょう。

赤字増加で「財政支援のあり方」を検討する法定協議会を設置

利用者の減少に歯止めはかかったものの、上毛電鉄の経営は厳しい状況が続いています。電力価格の高騰などで、2022年度の運行経費は約1.5倍に増加。老朽化した鉄道施設の更新も迫っています。それに、沿線地域は人口減少が続いており、利用者減少の危機を脱したわけではありません。

こうした状況に群馬県では2023年に、「沿線地域交通リ・デザイン推進協議会」という新たな組織を設置します。この協議会は、「データにもとづいた議論」で上毛電鉄に対する支援の見直しや、地域公共交通の再構築を目的とした場です。

データにもとづく議論の一例として、上毛電鉄の朝ピークの輸送量は1時間あたり約270人。バス転換すると、毎時5本の増便が必要です。運転士不足が常態化するなかで人員確保は容易ではありませんし、並行する道路の渋滞に拍車をかける可能性もあり、バス転換は現実的な選択肢といえないでしょう。

こうしたファクトとデータをもとに、法律にもとづいた地域公共交通計画を策定し、国からの支援を得ることで自治体負担を軽減するのも、リ・デザイン推進協議会の目的のひとつです。

協議会では、沿線住民に対するアンケート調査も実施しています。その結果は、第2回の協議会(2024年1月30日)で報告。このなかで、沿線住民が「上毛電鉄の必要性」を訴えるデータが、いくつか示されたのです。

たとえば、運賃の値上げについて。アンケート結果によると、鉄道を存続させるために「値上げを容認する」と回答した利用者は約57%。100円以上の値上げでも、約24%が容認しています。一方で代替バスに転換した場合、約64%の利用者が「利用しない」と回答しており、「鉄道だから利用している」という沿線住民の意思が伝わってきます。

さらにアンケート調査では、上毛電鉄を維持するために「いくらまで負担するのが妥当か?」という質問もおこなっています。その平均額は、利用者が年間869円(運賃とは別の負担額)、利用しない人だと年間470円という結果に。これに、利用者数や沿線人口をかけた支払意思額は、年間で6,058万円という試算結果が示されました。この額が、沿線住民が考える「上毛電気鉄道の価値」という見方もできるでしょう。

■上毛電鉄への負担金の支払い意思額の試算結果

| 1人あたり支払意思額 | 人数 | 支払意思額 | |

|---|---|---|---|

| 利用者 | 869円/年 | 1,700人 | 150.4万円/年 |

| 非利用者 | 470円/年 | 12,600人 | 5,907.7万円/年 |

| 総支払意思額 | – | – | 6,058.1万円/年 |

参考:群馬県「【上電】群馬県地域公共交通再構築調査業務 最終報告書」より筆者作成

上毛電鉄の全線存続が決定

2025年1月27日に開かれた第6回協議会。この会で、上毛電鉄の「今後のあり方」について、意見が集約されます。

結論からいうと、「群馬型上下分離(みなし上下分離)で、全線鉄道として存続する」ことが決定します。その理由として、協議会では以下の理由を挙げています。

■上毛電鉄の全線存続を決めた理由

1.鉄道を存続させるために、運賃の値上げを許容する利用者が約57%もいたこと

2.負担金の支払いを容認する沿線住民が約3割もいたこと

3.輸送量が多く、バス転換が困難なこと

4.バス・BRT転換時の収支予測やクロスセクター効果の試算結果から、鉄道を存続させたほうが優位だったこと

4の収支予測について、BRTは年間5億8,500万円~7億円の赤字と試算され、鉄道(2億8,800万円)よりも大幅に赤字が増加すると試算されました。なおバス転換した場合は鉄道より赤字額は減るものの、車両購入費やターミナル建設などの初期投資額が約11億~14億円とされ、「鉄道を維持したほうが自治体負担額を抑えられる」という結果になったようです。

また、クロスセクター効果については、鉄道を廃止にした際の自治体負担額を算出。その額は、年間で約271万円(最小値)~38億9,420万円(最大値)と試算されています。最小値と最大値の幅が大きい点が気になりますが、いずれにしても上毛鉄道が廃止になると自治体負担額が生じるという結果が示されたわけです。

なお、現状の群馬型上下分離(みなし上下分離)から、「上下分離方式への移行」または「第三セクターへの移行」についても検討されたようです。ただ、線路などの土地について「境界未確定が多く確定するのに費用と時間が必要」「上毛電鉄が土地を担保に金融機関から借入しており、譲渡するには抵当権の抹消(=借入額を全額返済)が必要」などの理由で、引き続き、みなし上下分離で維持することが決定したようです。

何はともあれ全線存続が決定した上毛電鉄ですが、赤字額は今後も増え続けると予測されており、沿線自治体にはさらなる支援が求められます。これについて協議会では、交通系ICカードなどのキャッシュレスシステムの導入や車両更新といった施策を検討。国の補助制度を活用しながら、さらなる財政支援の方法が検討されるようです。

一方で、上信電鉄やわたらせ渓谷鉄道などと共同で収益増加につながる企画営業をしたり、工事に必要な資材などを共同発注することでコストを抑えたりと、経費削減につながる取り組みも進めていくと協議会は伝えています。

沿線自治体と協力しながら、地域の足を維持する取り組みは今後も続きます。

上毛電鉄の関連記事

※上信電鉄とわたらせ渓谷鉄道の協議会の進捗状況は、以下のページで紹介します。

※沿線自治体と協議を進めている路線は、ほかにも複数あります。各路線の協議の進捗状況は、以下のページよりご覧いただけます。

参考URL

鉄道統計年報

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk2_000053.html

群馬型上下分離-20年の軌跡と展望(日本民間鉄道協会)

https://www.mintetsu.or.jp/association/mintetsu/pdf/63_p04_09.pdf

上毛電気鉄道 経営再建計画について(前橋市)

【リンク切れ】https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/9/saikennkeikaku.pdf

上毛電気鉄道の現状と存続理由の検証について(前橋市)

【リンク切れ】https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/9/kennsyou.pdf

上毛線再生基本方針(前橋市)

https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/9/R5R9kihonhoushin.pdf

上毛電気鉄道「サイクルトレイン」ご利用ください(PR TIMES)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000076116.html

上電ガイド(桐生市)

https://www.city.kiryu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/974/jodenguide.pdf

まくら木オーナー制度(上毛電鉄)

https://www.jomorailway.com/owner.html

群馬県地域鉄道のあり方検討

https://www.pref.gunma.jp/page/208828.html