【2025年9月3日】JR北海道から経営分離される函館本線の函館~長万部について、国土交通省の有識者検討会議は、北海道新幹線の札幌延伸開業の時点では「貨物鉄道の機能を確保することが必要」という中間とりまとめを公表しました。

検討会議では、函館~長万部を廃止にしたときの船舶やトラックへの影響を整理。陸上輸送の長距離化や安定輸送・安定供給が困難になることなど、鉄道廃止による影響の大きさを指摘しています。

一方で、旅客鉄道を運営する事業者が設立されない場合、鉄道の保有主体や維持管理費の分担割合などの課題も指摘。全国的な物流ネットワークにも影響を与えることから、国も含めた役割分担のあり方を検討するように求めています。

中間とりまとめをもとに検討会議では、課題解決に向けたスケジュールなどを今後整理していく予定です。

【解説】貨物の観点で函館~長万部は「鉄道が必要」

JR函館本線の貨物鉄道について議論しているのは、国土交通省の「北海道新幹線札幌延伸に伴う鉄道物流のあり方に関する有識者検討会議」という組織です。

函館本線の函館~長万部をめぐっては、北海道新幹線の札幌延伸開業後に旅客輸送が激減することが予測され、沿線自治体は第三セクター鉄道の運営に消極的な姿勢です。新幹線のアクセス鉄道となる函館~新函館北斗(約18km)は、函館市などが旅客鉄道を維持する方針を示しています。しかし、新函館北斗~長万部の約94kmについては、沿線自治体としての方向性が決まっていません。

とはいえ、ここは1日36本の貨物列車が走行する「貨物銀座」。鉄道がなくなると、日本全体の物流に大きな影響を与えます。

そこで国土交通省と北海道が音頭を取り、学識経験者や経済団体などで構成される検討会議を2023年11月に設置。物流事業者や荷主などにヒアリングをおこない、鉄道が廃止されたときの影響を調査し、物流の観点から函館~長万部のあり方を示すことになりました。

なお検討会議では、当初2025年度末までに結論を出すとしていましたが、札幌延伸開業の時期が2038年頃に遅れることから、検討会議の結論を出す時期も遅れるとみられます。

函館~長万部の在来線を廃止にするメリット・デメリット

検討会議はこれまで6回開催。その議論をまとめたのが、今回公表された中間とりまとめです。このなかには、函館~長万部を廃止にするメリットとデメリットもまとめられています。

廃止にするメリット

- 北海道新幹線の高速化

- JR北海道のメンテナンス負担の軽減

青函トンネルを挟む約82kmの区間では現在、新幹線と貨物列車が共用しています。これにより新幹線は最高時速が制限され、時速260kmで走行できません。貨物列車が廃止になれば、この区間も時速260kmで走行でき、高速化が期待されます。

また、共用区間の三線軌条も解消され、JR北海道のメンテナンス負担も軽減します。

廃止にするデメリット

- トラック輸送の長距離化で安定輸送・安定供給が困難になる

- リードタイムが増加して商品の品質が低下する

- 港で積替作業が新たに発生する

- 苫小牧港の処理能力は限界で貨物船の増便が難しい

- 新たに船を作っても船員不足やコスト面に課題がある

- 荷主のニーズに対応できなくなる

- CO2排出量の増加(環境への影響)

- 東北・北陸地方の並行在来線の経営に影響する(貨物調整金が減る)

…など

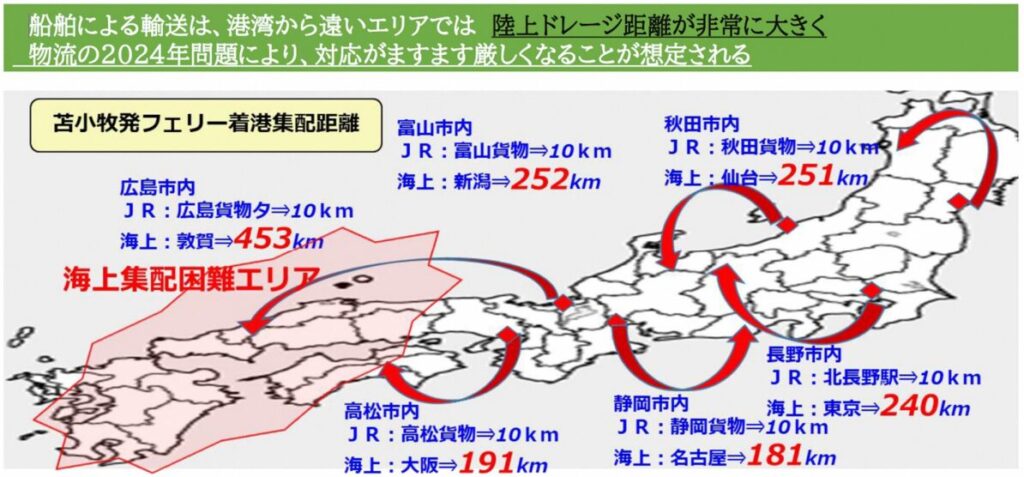

デメリットは多岐にわたり、とくにトラックドライバーの負担増加が懸念点です。北海道内の陸上輸送では、貨物ターミナルから港までのトラック輸送が増え、港では貨物の積み下ろしが新たに発生します。さらに、北海道からの航路がない地域へのトラック輸送も増え、近畿以西の地域では北海道の農産物が届かなかったり、輸送に時間がかかり商品の品質が低下したりすることも懸念事項です。

出典:国土交通省「北海道新幹線札幌延伸に伴う鉄道物流のあり方に関する有識者検討会議 中間とりまとめ」

足りないのは、トラックドライバーだけではありません。船舶も、航路が集中する苫小牧港には余力がなく増便は難しいとされています。他の港で代替するにも、トラック輸送が増えるだけなので、問題の解決にはなりません。また、船員も不足しているほか、造船費用や燃料費の高騰といったコスト面での課題も指摘されています。

貨物鉄道を利用する荷主にも、影響は及びます。船舶でよく使われるコンテナ(20tシャーシ)は、鉄道のコンテナ(5t)よりサイズが大きく、一部の荷主には使い勝手が悪くなります。また、運賃の安い鉄道がなくなれば商品価格が上がり、北海道の商品が売れない可能性も出てくるでしょう。農産物の場合、リードタイムの増加による品質低下も懸念されます。さらに、宅配便の到着が遅れるなど消費者にも影響が出るかもしれません。

並行在来線としてJRから経営分離された第三セクター鉄道事業者にも、影響は及びます。道南いさりび鉄道や青い森鉄道、ハピラインふくいといった事業者は、国の貨物調整金が大きな収入源になっています。北海道からの貨物列車がなくなると貨物調整金が減って収支が悪化し、存続が難しくなる事業者が出てくる可能性もあるのです。

決まらない保有主体と維持費の分担割合

検討会議では、函館~長万部の在来線は「必要」としていますが、この線区を「誰が保有するのか」「維持費は誰がどれだけ出すのか」といった問題は議論されていません。また、保線などの要員はJR北海道がいつまでも担うわけではないため、「要員をどうやって確保・育成するか」という問題も抱えています。

こうした課題について、検討会議は「国をはじめとする関係者において、なお一層検討を深度化させていくことが必要」と提言。並行在来線で貨物鉄道のみが運行する全国初のケースとなることも想定し、「慎重な議論が必要」と伝えています。

では、函館~長万部が貨物専用線区になったら、誰が保有するのが適切なのでしょうか。

従来の貨物調整金制度を適用する場合、「北海道」が主体の第三セクター事業者(保線会社)を設立し、国が貨物調整金を、JR貨物が線路使用料を払い支援するという方法が考えられます。しかし、それらの支援だけでは維持費をまかなえず、北海道の負担額が大きくなることが予測されます。なぜなら、貨物調整金制度は永久に続くものではないからです。

貨物調整金制度は2030年度末までの期限があり、2031年度以降は新制度へ移行することが政府・与党の申し合わせで示されています。

四、貨物調整金制度の見直し

出典:整備新幹線の取扱いについて(平成27年1月14日 政府・与党申合せ)

貨物調整金制度について、(中略)現在整備中の新幹線が全線開業する平成42年度までに、貸付料を財源とせずに並行在来線に必要な線路使用料の確実な支払いを確保する新制度へ移行する。新制度に移行する平成43年度以降の貨物調整金相当額の貸付料からの留保は行わない。

並行在来線の三セク事業者に支払われる貨物調整金は、JR各社が払う整備新幹線の線路使用料が大きな財源になっています。線路使用料の支払期限は、新幹線開業後30年ですから、北陸新幹線の高崎~長野は2027年度に、東北新幹線の盛岡~八戸は2032年度に、八戸~新青森は2040年度で支払いが終わります。つまり、貨物調整金の財源が減るため、新たな制度設計が求められているのです。

新制度の具体的な内容については、まだ確定していませんが、函館~長万部のように貨物専用線区が生じることも踏まえた制度設計も必要でしょう。このような事情も踏まえ、函館~長万部の保有主体や維持費の分担割合を決めなければならず、結論を出すまでには時間を要しそうです。

函館本線(函館~長万部)の関連記事

参考URL

北海道新幹線札幌延伸に伴う鉄道物流のあり方に関する有識者検討会議 中間とりまとめ(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/tetudo/content/001907957.pdf