大井川鉄道は、大井川本線と井川線の2路線を運営する私鉄です。SLを中心とした観光事業が経営の柱で、運賃収入の約9割を定期外客が占めるという全国的にも珍しいローカル線でもあります。

ただ、2022年9月の台風被害で大井川本線の一部線区が長期不通に。大井川鉄道は自社単独での復旧を断念し、沿線自治体に支援を求めます。そして2025年3月28日に開かれた検討会で、財政支援の枠組みが決定。全線復旧が決まったのです。

一時は不通区間の廃止も検討していた沿線自治体は、なぜ全線存続を決めたのでしょうか。大井川鉄道の「あり方」まで踏み込んだ検討会の流れを振り返ります。

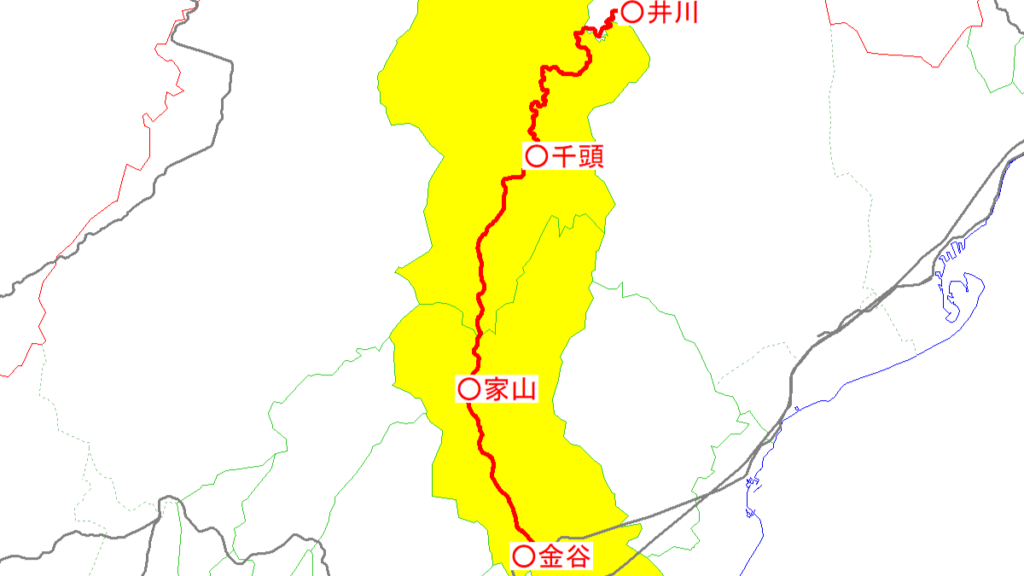

大井川鉄道の線区データ

| 協議対象の区間 | 大井川本線 家山~千頭(22.4km) ※2023年10月現在の不通区間は、川根温泉笹間渡間~千頭(19.5km) |

| 輸送密度(1987年→2019年) | 1,343→692 |

| 増減率 | -48% |

| 赤字額(2019年) | 1億238万円(鉄道事業のみ) |

※赤字額は、コロナ禍前の2019年のデータを使用しています。

協議会参加団体

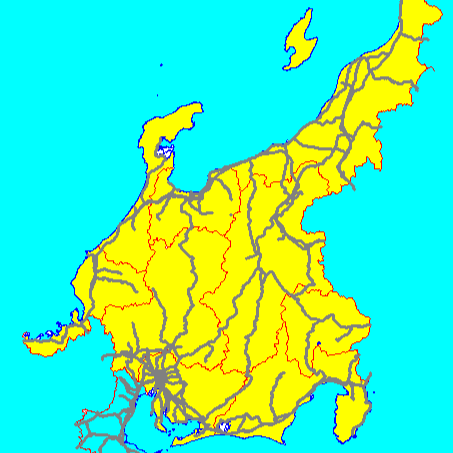

島田市、川根本町、静岡県、国土交通省(中部運輸局)、大井川鉄道など

至難が続く大井川鉄道の経営

大井川鉄道はSLを核とした観光事業で、黒字決算の年もある鉄道事業者です。不動産業や旅行業などの関連事業も順調で、路線維持に関して沿線自治体の支援を受けることはほとんどありませんでした。

ただ、観光は「水物」といわれるように、景気や災害といった外的要因に大きく左右される産業です。大井川鉄道も、さまざまな外的要因で赤字と黒字を行き来する経営が続いていました。最近では、2011年の東日本大震災による観光需要の低迷で、SLの利用者が前年比で4万人近く減少。さらに2013年には高速バスの規制強化により、観光バスからの集客が激減するなど、収支は2012年度から赤字が続きます。

この状況に大井川鉄道は、沿線自治体に対して支援を求める協議会の設置を要請します。ただ、2014年に導入したトーマス号の効果や同年のダイヤ見直しなどにより、経営は改善。さらに2015年には、地域経済活性化支援機構による再生支援を受けることで、沿線自治体の手を借りずに黒字経営に回復します。

しかし、黒字は長く続かず、鉄道事業は2018年度から再び赤字に転落。2019年度には関連事業を含め、赤字になります。追い打ちをかけるように、2020年には新型コロナウイルスが流行。この年の輸送密度は262人/日、赤字額は4億円以上と大ピンチになったのです。

参考:静岡県「第1回大井川鐵道本線沿線における公共交通のあり方検討会」検討会資料をもとに筆者作成

コロナの影響が長期化するなかで大井川鉄道は2022年8月10日に、一部線区の「あり方」について沿線自治体に相談します。対象線区は、川根温泉笹間渡~千頭です。これを受けて沿線自治体は、同年8月31日に国や県を交えた意見交換会を設置。鉄道のあり方を含めた話し合いが始まります。その矢先に、台風による被害を受けたのです。

台風被害で大井川鉄道の一部区間が長期不通に

2022年9月に東海地方を襲った台風15号は、大井川鉄道にも甚大な被害を与えます。被災箇所は、大井川本線で33カ所、井川線が26カ所。復旧には相当の時間を要することが想定されました。

このうち井川線は、被災から1カ月後の2022年10月22日に全線復旧。また大井川本線の金谷~家山も、同年12月16日に運行を再開します。しかし、残る家山~千頭は土砂崩れや路盤流出などの被害が大きく、復旧のめどが立ちません。大井川鉄道は、12月21日に開かれた第4回意見交換会で「単独での復旧は困難」と沿線自治体に伝えます。

年が明けて2023年1月18日、大井川鉄道は沿線自治体と静岡県に「鉄道事業運営支援に関する要望書」を提出します。この要望書には「持続可能な地域公共交通のあり方」を検討する協議会の設置を求めていました。意見交換会ではなく、さらに踏み込んだ話ができる協議の場を求めたのです。

これに対して沿線自治体は、静岡県を主体とする「大井川鉄道本線沿線における公共交通のあり方検討会」を発足させます。

なお、大井川本線の金谷~家山の復旧費用(約6,600万円)は、後日、鉄道軌道整備法にもとづく災害復旧補助が適用され、国や沿線自治体が2分の1を負担しています。

復旧を前提にしない大井川鉄道の「あり方」の検討を開始

2023年3月22日、大井川鉄道の「あり方」を協議する第1回検討会が開かれます。

まず、事務局である静岡県より検討会の規約について説明。その直後、大井川鉄道から「この検討会は全線復旧を前提とするものなのか」という質問が挙げられます。これに対して静岡県は、全線復旧の課題を共有して沿線の公共交通のあり方を検討する場であると説明し、「全線復旧は前提にしない」という考えを示します。

(県)

出典:静岡県「第1回大井川鐵道本線沿線における公共交通のあり方検討会」検討会議事録

○全線復旧における課題について共有した上で、全線復旧、今後の維持も含めて、沿線における公共交通のあり方について検討していきたい。

○必ずしも全線復旧を前提にしていない。

ただ、検討会の役割は意思決定をする場ではなく、あくまでも現状の課題に対して「何ができるか」を整理する場であることも伝えています。

このほか第1回の検討会では、大井川鉄道より輸送人員や経営状況の説明、被害状況や復旧に向けた課題などを報告。家山~千頭の復旧費用は、概算で約19億円という見通しも伝えられます。なお、家山~川根温泉笹間渡は、同年10月を目途に再開させる方針も報告されました。

一方、静岡県は近日中に被災現場を視察したうえで、復旧費用や工期について精査していく考えを示します。また、検討会は担当者レベルの打ち合わせを含めて2カ月に1回の頻度で開催し、2023年度内に結果を公表することも確認されました。

災害復旧より深刻だった老朽化対策

2023年4月17日、静岡県や沿線自治体などが被災現場を視察。6月19~20日には、鉄道・運輸機構の鉄道災害調査隊や鉄道総合技術研究所もくわわり、不通区間の軌道部分について調査が実施されます。また、7月12日には鉄道総合技術研究所が中心となり、笹間トンネルや悉太トンネルなどの土木施設を調査しています。

これらの調査結果をもとに、大井川鉄道は「運行再開に必要な費用」を算出。11月29日の第2回検討会で、改めて復旧費が示されました。その費用は、以下の3項目にわかれています。

| 災害復旧 | 機能回復 | 防災改良 |

|---|---|---|

| 4.8億円 | 17.3億円 | 5.4億円 |

参考:第2回大井川鐵道本線沿線における公共交通のあり方検討会「運行再開に要する費用等について」をもとに筆者作成

台風による被害だけなら、5億円弱で復旧できます。しかし、列車の安全運行を確保するには、軌道やトンネルなどの改修整備も必要であり、災害復旧費とあわせて約22億円と試算されたのです(後に21億円に修正)。なお防災改良については、災害復旧や機能回復と同時に実施する場合の費用として算出され、これも実施する場合は復旧費が27億円以上になります。

当初の見積もりより大幅に増加した復旧費ですが、ここで注目すべき点は「機能回復にかかる17.3億円」です(後に16.2億円に修正)。この費用は本来、大井川鉄道が老朽化した施設に投資すべきだった費用といえます。しかし、経営が不安定な大井川鉄道には投資ができず、先延ばししてきた結果、これだけの費用に膨らんでしまったとも考えられるのです。

もっとも大井川鉄道は、被災前から沿線自治体に対して協議を申し入れてきました。ただ、これまで協議会は設置されることはありませんでした。仮に協議会が設置され、国の支援なども得て安全投資をおこなっていれば、機能回復の費用を抑えられた可能性があります。

この結果を受けて検討会では、費用の調達方法や役割分担について今後検討を進めていくことが確認されます。

大井川鉄道の運休で地域への影響が顕在化

第2回検討会では、大井川鉄道の運休がもたらす地域への影響についても話し合われています。なかでも川根本町では、被災後に観光客が減少。寸又峡の温泉宿ではキャンセルが相次ぎ、付近の商店では客が3割も減ったと報告されています。

また、代行バスは運行しているものの「学生が部活動に参加できない」「通院負担が重くなった」といった沿線住民の不満も噴出。観光と生活の両面で、影響が出てきたのです。

こうした事態に川根本町は、「大井川鉄道の全線復旧が必要だ」と主張。町としても鉄道が存続するように、大井川鉄道とのさらなる連携や支援をしていく考えが伝えられます。これを受けて検討会では、住民へのヒアリング調査の実施や、大井川鉄道がもたらす経済波及効果について検証することが確認されました。

部分運休中に実施した大井川鉄道の取り組み

被災後も、大井川鉄道や沿線自治体は利用促進を中心にさまざまな取り組みを続けています。主な内容は、以下の通りです。

- SLの増発

- イベント列車の運行(ビール電車、客車列車など)

- イベント開催(線路ウォーキング、ビアホームなど)

- 代行バスの運行費用支援

…など

人気のSL列車は、2023年度には過去最多の運行本数に増発。増収とともに、観光客数の回復をめざします。

また、地域住民向けの施策としてビール電車をはじめイベントにも注力。駅のホームをビアホールにする「ビアホーム」や、復旧前の家山~川根温泉笹間渡の線路上を歩く「線路ウォーキング」など、さまざまなイベントを通じて沿線住民も大井川鉄道を応援しています。

このほか川根本町では、2023年4月より不通区間の代行バス運行費について補助しています。

全線復旧を「前提」とした方針に転換

2024年3月26日に開催された第3回検討会。約1年にわたり検討してきた、大井川鉄道の将来の「方向性」についてまとめる会議です。その方向性は、以下の一文に集約されています。

今後の方向性

出典:第3回大井川鐵道本線沿線における公共交通のあり方検討会「これまでに整理してきた現状」

沿線地域における大井川鐵道の観光資源としての重要性や地元住民等からの熱い期待、そして大井川鐵道の運行継続への強い意気込み等を踏まえ、早期の運行再開を目指した検討を継続する

第1回検討会で示された「全線復旧を前提にしない」という方針を一転させ、全線復旧を前提に具体的な議論を進めることが初めて確認されたのです。なお、文頭の「沿線地域」には、井川線も含まれます。

方針転換した理由のひとつに、大井川鉄道が「観光資源として重要」と認められたことにあります。とくに川根本町では、被災後に観光客が減少。町の財政にも影響を与えています。

また、沿線住民の熱意も復旧を後押ししました。川根本町がおこなった沿線住民への聞き取り調査では、全員が全線復旧を希望(人数は不明)。さらに地域団体による署名活動では35,916筆が集まり、「地元住民等からの熱い期待」があったことも方針転換した要因になったようです。

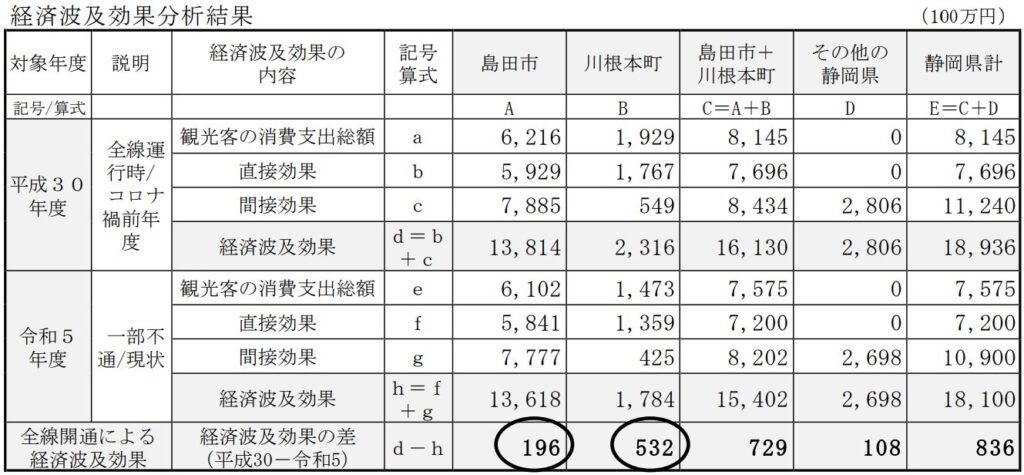

ちなみに、大井川鉄道がもたらす経済波及効果の検証結果は、第4回検討会(2025年3月28日)で公表されています。それによると、島田市が年間1億9,600万円、川根本町が5億3,200万円という試算に。両市町以外の静岡県にも年間1億800万円の効果があるとされ、県全体で8億3,600万円という結果が示されたのです。

■大井川鉄道の全線復旧による経済波及効果の分析結果

出典:静岡県「大井川鐵道全線復旧による経済波及効果分析結果について」

さて、全線復旧の方針が示されたとはいえ、巨額の復旧費用について「誰がどれだけ負担するか」は決まっていません。赤字が続く大井川鉄道にも億単位の負担が見込まれ、それを拠出できなければ復旧できないのです。この負担額をめぐって、大井川鉄道と沿線自治体との協議が続くことになります。

大井川鉄道の負担を自治体支援で決着

2025年3月28日に開かれた第4回検討会。復旧費用に関する、沿線自治体と大井川鉄道の負担額が示されます。

それぞれの負担額を示す前に、改めて復旧費用を確認しておきます。復旧費用の項目は大きく2つ。ひとつが「災害復旧」の費用で、4億8,000万円と見積もられています。もうひとつが「機能回復」の費用で、16億2,000万円です(第2回検討会で示された17億3,000万円から下方修正)。これらをあわせた21億円が、復旧費用になります。

赤字の大井川鉄道と財政難の沿線自治体にとって、21億円は巨額です。そこで着目したのが、国の支援制度の活用でした。

災害復旧に関しては、「鉄道軌道整備法にもとづく災害復旧補助」を活用します。これを活用したときの負担割合は、大井川鉄道が2分の1、沿線自治体と国がそれぞれ4分の1。負担額は、大井川鉄道が2憶4,000万円、国と沿線自治体(島田市と川根本町)がそれぞれ1億2,000万円です。

機能回復に関しては災害復旧ではないため、別の支援制度を活用します。活用したのは、地域公共交通再構築事業による「社会資本整備総合交付金」です。これを活用したときの負担割合は、それぞれ3分の1(地方負担は静岡県のみ)、負担額は5憶4,000万円ずつになります。

大井川鉄道の負担額は、災害復旧が2憶4,000万円、機能回復が5憶4,000万円で、トータル7億8,000万円です。21億円と比べれば安くなるものの、赤字の大井川鉄道には巨額です。そこで、この費用についても沿線自治体が支援することになりました。

まず、災害復旧の2憶4,000万円は、沿線自治体が全額補助。内訳は、静岡県が1億2,000万円、島田市が1,000万円、川根本町が1億1,000万円です。次に機能回復の5憶4,000万円は、貸付と補助で支援します。内訳は、静岡県が2億7,000万円の貸付、島田市が9,000万円の貸付、川根本町が1億8,000万円の補助です。

いずれも島田市より川根本町の負担が大きいのは、経済波及効果の分析結果にもとづきます。大井川鉄道の復旧で、もっとも便益が大きいのは川根本町です(年間5億3,200万円の経済波及効果)。このため川根本町は、大井川鉄道の負担分のうち2億9,000万円を肩代わり。災害復旧の自治体負担でも1億1,000万円を支援するため、川根本町はトータル4億円を負担することになります。

こうした国と自治体の支援により、大井川鉄道の負担は3億6,000万円の「貸付」のみになったのです。

■復旧費用の負担額(トータル21億円)

| 災害復旧(4.8億円) | 機能回復(16.2億円) | |

|---|---|---|

| 国 | 1.2億円 | 5.4億円 |

| 静岡県 | 1.2億円 | 5.4億円 |

| 島田市 | 0.2億円 | – |

| 川根本町 | 2.2億円 | 1.8億円 |

| 大井川鉄道 | 0円 | 3.6億円(貸付) |

参考:第4回大井川鐵道本線沿線における公共交通のあり方検討会「費用負担の考え方」をもとに筆者作成

第三セクター鉄道であれば、経営者が自治体ですから事業者負担分を肩代わりすることもあります。しかし、大井川鉄道は私鉄です。自治体の対応としては異例であり、それだけ大井川鉄道が地域に必要な鉄道だったといえるでしょう。

大井川鉄道は、復旧工事に向けた調査を2025年4月より開始。復旧工期を4年と見込み、2029年の全線再開をめざすとしています。

大井川鉄道の関連記事

※沿線自治体と協議を進めている路線は、ほかにも複数あります。各路線の協議の進捗状況は、以下のページよりご覧いただけます。

参考URL

大井川鐵道本線沿線における公共交通のあり方検討会(静岡県)

https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kotsunetwork/1053580.html

第1回大井川鐵道本線沿線における公共交通のあり方検討会議事録(静岡県)

https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/053/580/daitetu01gijiroku.pdf

台風で被災した 大井川鐵道の現状報告(日本民間鉄道協会)

https://www.mintetsu.or.jp/association/mintetsu/80_p27.pdf

大井川鉄道被災から1年 復旧へ「乗って応援」を(静岡新聞2023/8/9)

https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1294227.html

川根本町における大井川鐵道の必要性

https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/053/580/shiryou3.pdf

運行再開に必要な費用(静岡県)

https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/053/580/04shiryou3.pdf