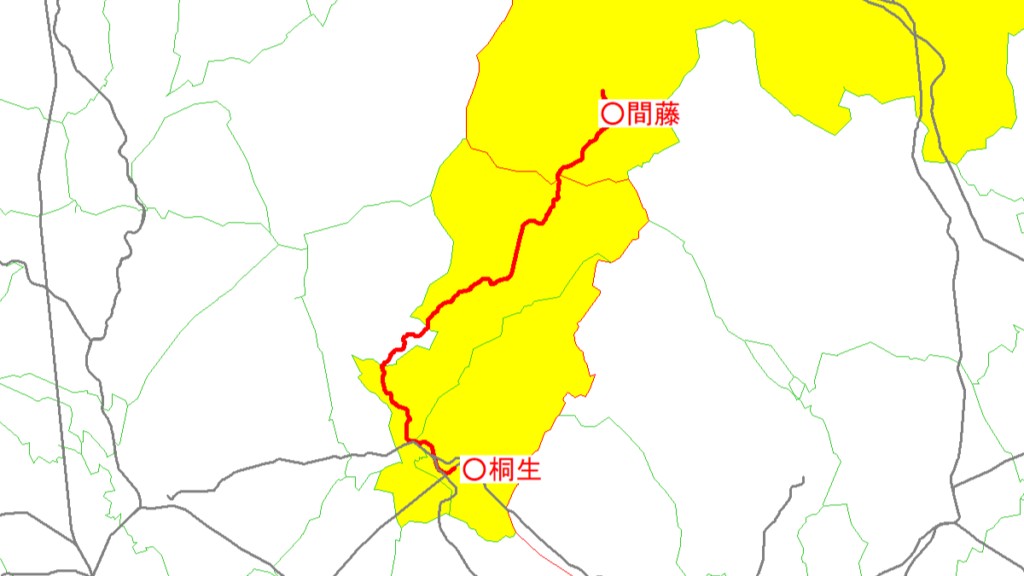

わたらせ渓谷鉄道は、群馬県の桐生と栃木県の間藤をつなぐ約44kmの第三セクター鉄道です。社名の通り、渡良瀬川に沿って山間を蛇行しながら走るローカル線で、自然を身近に感じるとして観光客に人気のある路線でもあります。

沿線自治体では、「わたらせ渓谷鉄道連絡協議会」を設置し、観光誘客をはじめ利用促進の取り組みをおこなっています。協議会の設置経緯や取り組みを紹介するとともに、2025年2月に沿線自治体が「全線存続」を決めた理由も解説します。

わたらせ渓谷鉄道の線区データ

| 協議対象の区間 | わたらせ渓谷線 桐生~間藤(44.1km) |

| 輸送密度(1989年→2019年) | 828→375 |

| 増減率 | -55% |

| 赤字額(2019年) | 1億6,274万円 |

※赤字額は、コロナ禍前の2019年のデータを使用しています。

協議会参加団体

桐生市、みどり市、日光市、わたらせ渓谷鉄道

わたらせ渓谷鉄道連絡協議会の設置までの経緯

わたらせ渓谷鉄道の前身は、国鉄足尾線です。国鉄末期、沿線自治体は特定地方交通線に指定された足尾線の廃止を防ごうと、「国鉄足尾線存続期成同盟会」を結成。駅前に無料駐車場を設置したりフィーダーバスを運行したりと、利用促進に関するさまざまな取り組みをおこなってきました。

その結果、バス転換の除外条件のひとつ「ピーク時の乗客が一方向1時間あたり1,000人を超える」を満たすまでに利用者が増加します。これにより足尾線はJR東日本が継承し、2年間の運行継続が決定しました。

とはいえ、利用者が減れば2年後に再び廃止議論が持ち上がるかもしれません。そこで沿線自治体は、足尾線を守るために第三セクターへの転換を決断。1989年に、JR東日本から継承した「わたらせ渓谷鉄道」が開業します。開業にあわせて、沿線自治体が組織した期成同盟会を「わたらせ渓谷鉄道連絡協議会」に変更。現在に至ります。

マイレール意識だけで鉄道は残せない?

国鉄末期におこなった存続運動は、沿線住民のマイレール意識を高める契機にもなりました。年間60万人程度だった利用客数は、わたらせ渓谷鉄道に移行した初年度には約94万人にまで増加。その後も増え続け、1994年には106万人を超えます。

しかし、1995年からは再び減少に転じます。少子化・過疎化・モータリゼーションの進展にくわえ、沿線住民のマイレール意識の低下も減少の一因とされました。

このころから、わたらせ渓谷鉄道は観光利用を意識した施策へとシフトしていきます。1998年にはトロッコ列車の運行を、また2001年にはお座敷列車の運行を開始します。ただ、利用者の減少には歯止めがかからず、2003年には約69万人にまで減少してしまったのです。

わたらせ渓谷鉄道連絡協議会では、さらなる利用促進に関するアイデアを検討します。2005年には、家族4人まで使える年間フリーパスの乗車券「わたらせ夢切符」を販売しますが、想定の5分1にあたる約4,000枚しか売れず、わずか1年で発売中止になります。

協議会が知恵を絞るなか、沿線住民も「マイレール意識を高めよう」と動き始めます。2006年には市民活動団体として「わたらせ渓谷鉄道市民協議会」が設立。この組織は、イベントの企画や観光客への案内、美化活動などを通じて、わたらせ渓谷鉄道を応援しようという団体です。

自治体の協議会と沿線住民による協議会。双方が連携して、官民一体の「わたらせ渓谷鉄道の再生」に向けた取り組みが始まったのです。

わたらせ渓谷鉄道のこれまでの取り組み

わたらせ渓谷鉄道や各協議会が取り組んでいる利用促進策の一部を紹介します。

- 観光列車(トロッコ列車)の導入

- 地元の子どもたちが参加する清掃活動(ピカピカ大作成)

- 各種イベントの実施(スタンプラリー、イルミネーションツアーなど)

- 旧型車両の復元・展示

- 散策マップ等の作成

- ボランティア駅長(ふるさと駅長)による駅周辺の活性化

- 行政主催の沿線観光キャラバン

- レストラン・駅弁事業

…など

沿線住民が積極的に取り組みをサポートしている点が、わたらせ渓谷鉄道の特徴です。

市民協議会では、沿線イベントに鉄道で訪れる観光客の案内や誘導に協力したり、トロッコ列車の清掃イベント「ピカピカ大作戦」を実施したり、全駅イルミネーション点灯事業に協力したりと、さまざまな事業に協力しています。また、「ふるさと駅長」というボランティア駅長も、観光客の案内や駅の清掃・美化活動に取り組んでいます。

レストラン・駅弁事業も、利用促進に一助となっています。この事業では、神戸駅の構内で列車レストラン「清流」を運営するほか、地産地消にこだわった駅弁の販売もおこなっています。なかでも駅弁は、東京都内の百貨店の催事にも出店。テレビなどのメディアで取り上げられたこともあり、催事中の1週間で5,400個も販売しました(2010年京王百貨店「有名駅弁と全国うまいもの大会」にて)。

さらに、駅弁を求めて観光客が増え、2012年の冬季には乗降客が12%も増加したそうです。関連事業による効果で利用者の増加につながるのは、第三セクターでは珍しいことでしょう。

年間3億円超の赤字に「財政支援のあり方」を検討する協議会設置

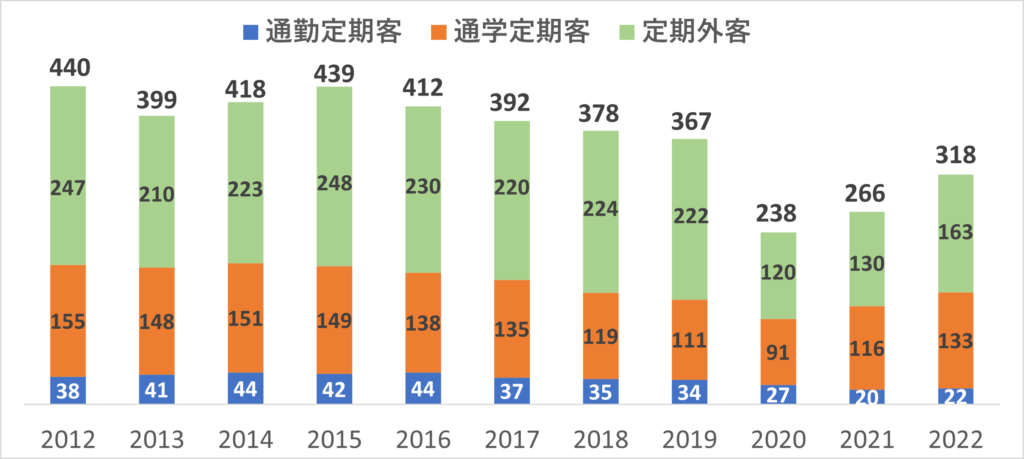

沿線自治体や住民が中心となり、さまざまな取り組みで支援するものの、わたらせ渓谷鉄道の経営は決して安泰とはいえません。利用者数は減り続け、コロナ禍前の2017年には年間40万人を割り込んでいます。沿線地域は少子化・過疎化が進んでいるため、定期利用客の増加は見込めません。

■近年の利用状況(単位:千人)

参考:群馬県「【わ鐵】第2回協議会資料」をもとに筆者作成

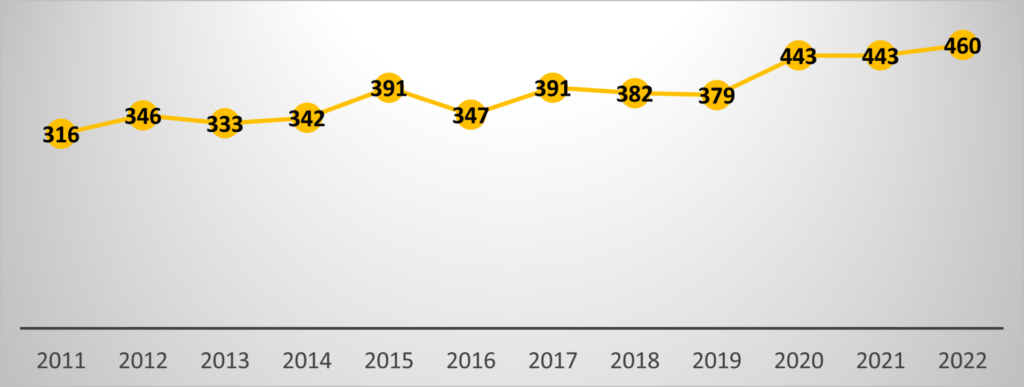

一方で、わたらせ渓谷鉄道の経費は増加傾向にあり、とくに車両や線路などの維持管理費が増え続けています。沿線自治体は、わたらせ渓谷鉄道に対して年間3億円前後の支援を続けていますが、今後は構造物の補修などに毎年1億円前後の設備投資が見込まれており、支援額はさらに増える見込みです。

■わたらせ渓谷鉄道の鉄道事業費の推移(単位:百万円)

参考:群馬県「【わ鐵】第2回協議会資料」をもとに筆者作成

こうした実情に群馬県では、わたらせ渓谷鉄道に対する支援の見直しや地域公共交通の再構築を目的とした「沿線地域交通リ・デザイン推進協議会」という新たな組織を、2023年に設置しました。この協議会は、地域公共交通活性化再生法にもとづく法定協議会で、地域公共交通計画を策定して国に認められると、設備投資や維持管理費などに対する国の支援が受けられます。

群馬県では、この協議会の構成メンバーに対して「データにもとづいた議論」をおこなうよう求めています。たとえば、トロッコ列車などを利用した観光客にアンケート調査を実施したり、住民アンケートやクロスセクター効果などをおこなったりして、その結果をもとに議論を進めていく方針です。

ちなみに、わたらせ渓谷鉄道の利用者の約6割が観光客などの定期外客です。なかでもトロッコ列車は人気で、整理券収入が年間2,000万円前後と、大きな収入源になっています。沿線地域には年間700万人もの観光客が訪れますから、ひとりでも多くの観光客に乗ってもらえるような施策を実施することも、鉄道の存続につながるでしょう。

地域への便益より公的支援額のほうが大きい?

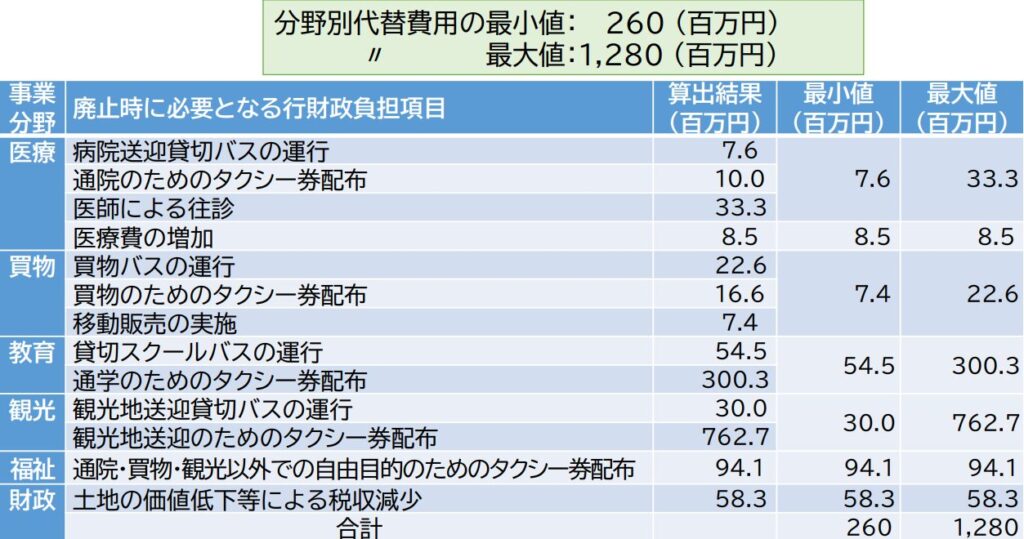

2024年7月2日に開催された第4回沿線地域交通リ・デザイン推進協議会では、わたらせ渓谷鉄道の「クロスセクター効果」と「経済効果」の分析結果が示されています。

このうちクロスセクター効果の分析によると、仮に「鉄道を廃止にした場合に生じる沿線自治体の行政負担額」は、2憶6,000万円(最小値)~12億8,000万円(最大値)という結果に。沿線自治体が2018~2022年に、わたらせ渓谷鉄道に対して支援した額は、年平均で3億2,300万円です。つまり、クロスセクター効果の最小値を採用する場合、「鉄道を廃止にしたほうが自治体の財政負担を抑えられる」という結果が示されたのです。

■クロスセクター効果の分析結果(分野別代替費用)

また、経済効果はトロッコ列車利用者などの観光客が地域に落とす金額を試算。その結果は年間で約1億9,200万円となり、こちらも公的支援額のほうが大きいという試算結果になっています。

この結果に、協議会に参加したわたらせ渓谷鉄道は「公的支援額について、コロナによる追加支援を受けていることや、修繕引当金を計上したことなども考慮してほしい」と、事務局に懇願する場面もみられました。

一方で、統廃合後の高校を駅近くに設置したことで通学定期客が増えたこと、鉄道を存続させるために「値上げを容認する」と回答した利用者は約69%もいたこと、観光利用者の約7割がわたらせ渓谷鉄道に乗るのを目的としており鉄道が観光資源になっていることなど、存続させるうえで重要なデータも示されています。

さらにアンケート調査では、鉄道を維持するために「いくらまで負担するのが妥当か?(一世帯あたり)」という質問を実施。その結果、1,000円~2,000円未満が約40%、2,000円以上が24%と、「乗らないけど、お金を出してでも残してほしい」と沿線住民が支払意思を示すデータも提示されました。

この質問は沿線地域の企業にもおこなっており、202社が「支払ってもよい」と回答。支払意思額の合計は、企業のみで年間132.2~279.4万円という試算結果も示されています。

わたらせ渓谷鉄道の全線存続が決定

2025年2月4日に開かれた第5回協議会。さまざまなデータをもとに、わたらせ渓谷鉄道の「あり方」を決定する場です。

協議会が出した基本方針は、「全線鉄道として存続」。これまで通り、第三セクターで運営することも決まりました。全線存続を決めた理由として、以下の点を挙げています。

■わたらせ渓谷鉄道の全線存続を決めた理由

1.鉄道を存続させるために、運賃の値上げを許容する利用者が約69%もいたこと

2.負担金の支払いを容認する沿線住民が約3割、企業は202社もいたこと

3.沿線地域の価値向上に大きく寄与するなど、鉄道の多面的機能・存在価値が認められること

収支予測(赤字額)は、代替バスが1億620万~1億1,960万円、BRTが1億8,380万~1億9,430万円で、鉄道の2憶8,510万円(2023年度)より改善します。

ただ、バスは所要時間の増加などサービス水準が低下しますし、BRTは初期投資に約300億円も必要とされました。また、鉄道は観光利用などによる経済波及効果が見込まれます。実際に、わたらせ渓谷鉄道に乗るために沿線地域を訪れる観光客も一定数いることから、鉄道の廃止がもたらす沿線地域への影響は大きいと考えられます。

このように総合的に判断すると、「鉄道の存続させたほうが優位」という結果になったようです。

なお、協議会では「上下分離方式」の導入についても検討しています。ただ、「線路などの土地に境界未確定が多く、確定するのに費用と時間が必要」「鉄道施設を管理する技術者を自治体が確保しなければならない」などの理由で、今回は見送られました。

全線存続が決まったからには、わたらせ渓谷鉄道に対するさらなる支援が沿線自治体に求められます。これについて協議会では、交通系ICカードなどのキャッシュレスシステムの導入や車両更新など、支援体制の強化を示しています。

また、上毛電鉄や上信電鉄と共同で収益増加につながる企画や、工事資材などの共同発注によるコスト削減といった業務効率化につながる取り組みも進めていくと協議会は伝えています。こうした取り組みを含めて再構築計画にまとめ、国の補助制度を活用しながらわたらせ渓谷鉄道を支えていく方針です。

わたらせ渓谷鉄道の関連記事

※上毛電鉄と上信電鉄の協議会の進捗状況は、以下のページで紹介します。

※沿線自治体と協議を進めている路線は、ほかにも複数あります。各路線の協議の進捗状況は、以下のページよりご覧いただけます。

参考URL

鉄道統計年報

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk2_000053.html

地域鉄道の再生・活性化モデル事業の検討調査

https://www.mlit.go.jp/common/001064373.pdf

わたらせ渓谷鐵道とその沿線地域の変遷にみる諸問題と考察(高崎経済大学論集)

http://www1.tcue.ac.jp/home1/k-gakkai/ronsyuu/ronsyuukeisai/51_3.1/oshima.pdf

わたらせ渓谷鉄道市民協議会(みどり市)

https://www.city.midori.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/192/1003192_062.pdf

わ鐵を支える人々(わたらせ渓谷鉄道)

https://www.watetsu.com/sightseeing/supporter.php

群馬県地域鉄道のあり方検討

https://www.pref.gunma.jp/page/208828.html