三岐鉄道は、三岐線と北勢線の2路線を運営する私鉄です。このうち北勢線は、2003年に近鉄から移行した路線で、近鉄時代は慢性的な赤字でした。近鉄の廃止表明後、沿線自治体は「近鉄北勢線利用促進協議会」を設置。沿線住民と一緒に、鉄道の存続をめざした取り組みを進めます。

ただ、車両や鉄道施設の老朽化が進んでおり、とくに車両に関しては今後の運用が危ぶまれています。2023年から検討が始まっている北勢線の「あり方」も含め、沿線自治体との協議を振り返ります。

三岐鉄道の線区データ

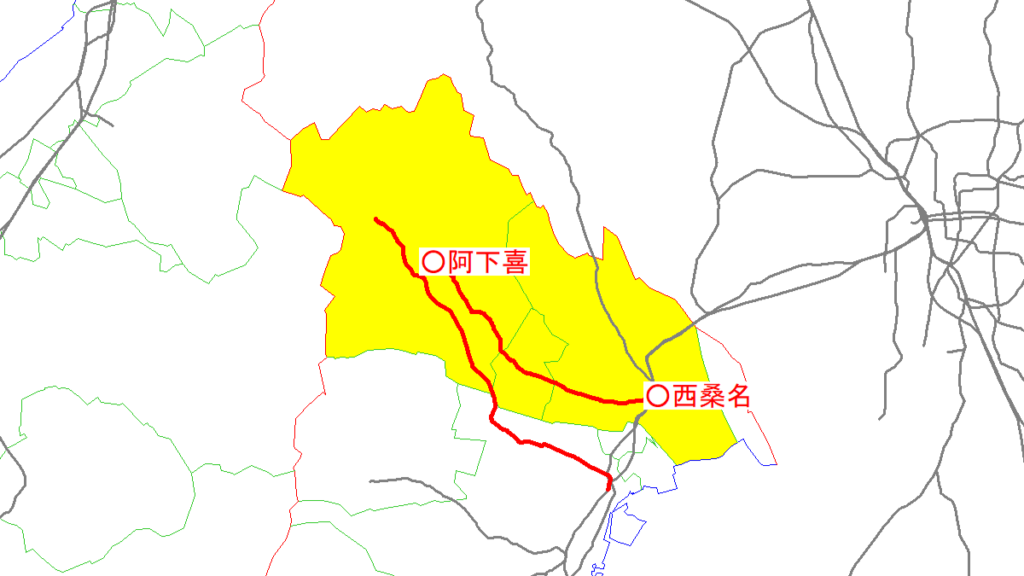

| 協議対象の区間 | 北勢線 西桑名~阿下喜(20.4km) |

| 輸送密度(2018年) | 2,921 |

| 増減率 | -% |

| 赤字額(2019年) | 2億8,233万円 |

※輸送密度と赤字額のデータは、「三岐鉄道北勢線の今後の在り方の検討に向けた基礎調査業務」より引用。

協議会参加団体

桑名市、東員町、いなべ市

近鉄が北勢線の廃止を表明

2000年7月、近鉄は不採算路線の廃止などを提言した経営改善計画を公表します。不採算路線のなかには、北勢線も含まれていました。

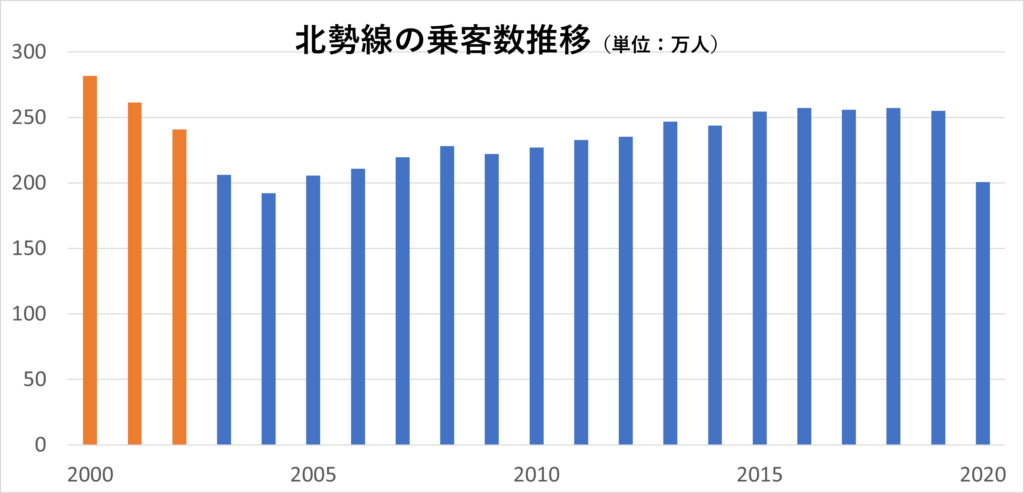

北勢線の利用者数は1975年の597万人をピークに減り始め、2000年には約282万人と半分以下にまで減少しています。年間赤字額は約7億2,000万円。慢性的な赤字にくわえ車両の更新時期も近づいており、近鉄は「赤字路線の車両更新はできない」として北勢線の廃止を表明したのです。

これを受けて沿線自治体は同年8月、三重県と一緒に「北勢線問題勉強会」を設置。鉄道の存続か、バス転換かの検討を始めます。また、2001年2月には「近鉄北勢線利用促進協議会」を設置し、沿線住民を巻き込んで鉄道の存続運動を展開します。

そして2002年2月、沿線自治体は北勢線の存続を決定します。存続の理由として、利用者の8割以上が定期客でありその半数以上が通学定期客であることや、仮にバス転換するとラッシュ時には約10台のバスが必要になることなどが挙げられました。

北勢線の存続が決定した翌月、近鉄は北勢線の廃止届を国土交通省に提出。2003年3月末の廃止を決めます。残された時間は1年。沿線自治体には、第三セクターを準備する時間もなければ、鉄道を運営するノウハウもありません。そこで、北勢線とほぼ並行して走る三岐鉄道に救いの手を求めました。

三岐鉄道が北勢線の継承に求めた条件

ただ、三岐鉄道も経営が安泰とはいえず「沿線自治体の支援がなければ継続できない」と伝えます。具体的な支援内容として、三岐鉄道は以下の点を挙げました。

- 車両更新にくわえ、駅や線路など鉄道施設の大規模なリニューアル費用も沿線自治体が負担すること

- 今後10年間の赤字補てんについて、沿線自治体が補助すること

これらの費用は、トータルで約55億円と試算されました。この費用を沿線自治体だけで負担するのは困難です。そこで、三重県に支援を要請。三重県は、利用促進など北勢線を活かしたまちづくり計画を沿線自治体が策定することを条件に、支援を約束します。

その後、沿線自治体は約100名もの沿線住民と一緒に「北勢線活性化基本計画」を策定。鉄道を活かしたまちづくりや利用促進に関する具体的な取り組みを考え、計画案をまとめます。なお沿線住民は、この計画を確実に実行するため「ASITA(北勢線とまち育みを考える会)」という組織を結成。利用促進イベントを実施するほか、阿下喜駅に隣接する軽便鉄道博物館を運営するなど、北勢線の存続に積極的にかかわっています。

このほか計画案では、近鉄から譲渡される鉄道用地は沿線自治体が保有し、三岐鉄道に無償で貸与することも盛り込みました。

この計画が三重県に認められ、最終的には沿線自治体が約53億円、三重県が約3億円を三岐鉄道に支援することが決定。また、鉄道用地の譲渡資金(3億6,000万円)も、三重県が半額を負担しています。

こうした支援体制が構築されたことで北勢線は、三岐鉄道への継承が決まったのです。

三岐鉄道移行で北勢線の大規模リニューアルを実施

2003年、北勢線は三岐鉄道の路線として再出発します。それと同時に、沿線自治体などからの支援で、大規模リニューアルもスタートしました。

車両は引き続き使用されますが、冷房化と高速化を実施。また、駅の統合やバリアフリー化、トイレの設置、自動改札機や券売機の設置、電路柱やCTCの整備など、大きく変化しています。なお、2004年からは国の幹線鉄道等活性化事業により補助金を受けており、駅前広場や駐車場・駐輪場の整備など、まちづくり事業と連携して進めました。

支援期間は、2003年から2012年度までの10年間でしたが、2013年度以降も継続。支援額は三岐鉄道の経営状況にあわせて、3年ごとに見直されています。

このリニューアルが功を奏し、年間200万人を割り込んでいた利用者数は増加に転じ、2018年には約257万人まで回復しています。

参考:いなべ市「北勢線乗客数推移」をもとに筆者作成

三岐鉄道北勢線のこれまでの取り組み

三岐鉄道北勢線の沿線自治体や住民が一体となった、利用促進の取り組み例をまとめて紹介します。

- パークアンドライド(無料駐車場・駐輪場)の整備

- バスとの乗り継ぎ改善

- 企画列車の運行(サンタ電車・ナロウィントレインなど)

- 利用促進イベントの実施(ハイキング・親子ツアーズなど)

- 駅前の美化活動・企画乗車券の販売(1日フリー乗車券、温泉入浴券付き乗車券など)

- 鉄道グッズの販売・沿線情報誌「ecotrans」の発行

…など

利用促進策で効果が表れているのが、パークアンドライドの整備です。定期客の多い路線のため、車や自転車で駅に来る人が利用しやすいように駅前を整備。全13駅に駐車場または駐輪場を設置しています。なお、駐車場はトータルで500台以上、駐輪場は850台以上もあります。

駅周辺の再整備とあわせて、バスとの乗り継ぎ改善も実施しています。桑名市ではコミュニティバスの計画を見直したほか、東員町では新たにコミュニティバスの運行を開始。公共交通全体の利用促進も進んでいます。

沿線住民と連携した活動も活発です。企画列車は四日市大学や商工会議所などが運行協力するほか、駅前の美化活動は沿線企業の主導で実施するなど、地域が一丸となって北勢線を支えています。

近鉄時代と比べて、赤字額はおおよそ半分にまで抑えられている三岐鉄道北勢線。それでも年間3億円以上という額は、沿線自治体にとって大きな負担です。ただ、沿線住民が赤字額以上の価値を見出し、積極的な支援活動を続ける限り、北勢線は存続するでしょう。

車両更新に迫られる三岐鉄道北勢線

利用者数は近鉄時代より増えたものの、沿線地域の人口減少により今後は減る見通しです。2045年には運賃収入ベースで、約2割減少すると試算されています。

一方、鉄道施設の更新などの営業費用は増え続けます。とくに車両更新について、2030年度以降は毎年約1億円の投資が必要とされています。北勢線には1954年に製造された車両を含め、すべての車両が車齢30年を超えるベテランばかり。ナローゲージのため新車を製造できるメーカーが限られることもあり、現在保有する24両すべてを更新するとなれば、その費用は50億円以上になると見積もられています。

こうした状況から、沿線自治体が組織する北勢線事業運営協議会は、鉄道の「あり方」を検討する組織を設置。本格的な検討を始める前に、2023年度からコンサルタント会社に依頼して基礎調査を進めています。

その結果をまとめたのが、「三岐鉄道北勢線の今後の在り方の検討に向けた基礎調査業務報告書」です。2025年5月26日の協議会で公表されました。

報告書によると、現状のナローゲージ車両の更新以外にも、改軌して中古の電車またはディーゼル車の導入や、LRT化やBRT化、代替バスへの転換なども比較検討したようです。これらのなかから、利用状況や採算性などの観点で「現実的な選択肢」となり得るのは、以下の3案だと伝えています。

- 現状維持(ナローゲージ車両の更新)

- 改軌(標準軌)

- BRT(バス高速輸送システム)転換

改軌は標準軌を想定。2両編成の中古車両を導入する想定です。狭軌ではない理由については、「狭軌のほうが工事規模は大きくなるから」としています。

BRTは連節バスを導入。全線の所要時間は70分と、現状の46分より大幅に増える見込みです。

ちなみに、路線バスへの転換は「輸送力に難がある」として採用されませんでした。2022年の北勢線の乗車人員は年間で約208万人、1日平均で5,700人以上です。将来的に利用者の減少が見込まれるとはいえ、ドライバー不足も踏まえると現実的には厳しいでしょう。

なお報告書では、3案の導入費用(車両更新費や工事費など)と、20年間の累積損益(赤字額)の試算結果も示しています。

■導入費用と20年間の累積赤字

| 現状維持 | 改軌 | BRT | |

|---|---|---|---|

| 導入費用 | 約120億円 | 約190億円 | 約270億円 |

| 20年間の累積赤字 | 約150億円 | 約190億円 | 約250億円 |

この試算結果から、事業性がもっとも優れているのは「現状維持(ナローゲージ車両の更新)」と、報告書は伝えています。

もっとも、車両更新費用だけで約120億円。国の補助金が使えたとしても、沿線自治体には約70億円のイニシャルコストが求められます。これにくわえ、年平均で約7億5,000万円の赤字が生じます。三岐鉄道は、沿線自治体の赤字補てんを条件に近鉄から北勢線を譲り受けました。そのため、この額は自治体が負担しなければなりません。

この結果を受けて協議会ではさらに詳しく検討し、2025年度中にも1案に絞り込むとしています。

三岐鉄道北勢線の関連記事

※沿線自治体と協議を進めている路線は、ほかにも複数あります。各路線の協議の進捗状況は、以下のページよりご覧いただけます。

参考URL

鉄道統計年報

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk2_000053.html

個別事例(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/tetudo/bestpractice/best%202.pdf

【北勢線】北勢線の支援と現状(いなべ市)

https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/kotsu/tetsudo/1011218.html

北勢線の存続・再生運動をつうじての市民参加の意義(交通権 No.32 2016.1)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kotsuken/2016/32/2016_18/_pdf/-char/ja

鉄道の多様性と他の交通との共生で地方鉄道を存続する(日本民営鉄道協会)

https://www.mintetsu.or.jp/association/mintetsu/pdf/68_p10_17.pdf

「三岐鉄道北勢線の今後の在り方の検討に向けた基礎調査業務報告書」(北勢線事業運営協議会)

http://www.hokuseisen.com/news/pdf/20240531b.pdf