【2025年10月15日】東京都は、都営地下鉄大江戸線(以下、都営大江戸線)の大泉学園町までの延伸案について、事業費や費用便益比(B/C)などの試算結果を公表しました。事業費は約1,600億円ですが、開業後40年以内に累積損益が黒字化すると見込んでおり、東京都は「事業化が可能」と判断した模様です。

都営大江戸線は現在、練馬区の光が丘駅が終着駅ですが、今回公表された延伸案では練馬区内に3駅(土支田駅・大泉町駅・大泉学園町駅。いずれも仮称)を新設。延伸により利用者数は、1日約6万人増えると見込んでいます。

練馬区によると、延伸区間の開業時期は2040年ごろを想定。事業費には国の補助金制度の活用を視野に、東京都と練馬区で負担割合などを今後検討するとしています。

【解説】光が丘~大泉学園町の延伸事業化に一歩前進

都営大江戸線は、1991年12月に光が丘~練馬が開業。その後、都心部での延伸を重ねて、2000年12月に現在の路線が全線開通しました。

光が丘~練馬が開業する前の1988年、練馬区は「延伸促進期成同盟」を設立。光が丘から大泉学園町付近への延伸を見据え、国や東京都への要望活動を始めます。その後、埼玉県の新座市や清瀬市、所沢市などの周辺自治体も参画し、JR武蔵野線の東所沢駅までの延伸を求める「都市高速鉄道12号線延伸促進協議会」も設置されました。ただ、大泉学園町~東所沢の延伸は採算が取れないなどの理由で、現時点では事業化が難しいとされています。

もっとも、練馬区内の光が丘~大泉学園町でも採算が取れるか微妙なラインとされ、延伸計画はしばらく暗礁に乗り上げていました。

この状況を打開しようと、練馬区が動き始めます。2005年からは、延伸後の開発を見据えて新駅予定地周辺の用途地域を見直す土地区画整理事業に着手。延伸区間の用地も区が取得し、2025年時点で約88%を確保しています。さらに2011年には、「大江戸線延伸推進基金条例」を創設。事業費の一部を、一般会計から積み立ててきました。なお、2025年時点の積立状況は、110億円だそうです。

こうした取り組みもあってか、東京都は2015年の広域交通ネットワーク計画で「優先的に検討すべき路線」のひとつに都営大江戸線の延伸区間を選定。さらに、国の交通政策審議会も2016年に、光が丘~大泉学園町の延伸は「意義がある」と答申しており、事業化に向けて大きく前進します。

なお、交通政策審議会が2016年7月に公表した検討結果によると、光が丘~大泉学園町の総事業費は900億円、費用便益比(B/C)は2.0~2.1、開業後19年で黒字化するという分析結果が示されています。

コロナで一転!収支採算性の課題が浮き彫りに

国と東京都に認められた都営大江戸線の延伸案ですが、2020年の新型コロナウィルスの感染拡大の影響などで、状況が一変します。リモートワークの普及で通勤定期客が大きく減少。くわえてコロナ禍後の物価高騰にともなう事業費増大が懸念され、延伸計画の事業化が危うくなってきたのです。

そこで東京都は2023年3月に、庁内検討プロジェクトチームを設置。旅客需要や収支採算性などを、改めて検証することになりました。その結果は2025年3月の都議会で報告。概算事業費は約1,500億円に膨らみ、「収支採算性に課題がある」という結果が示されたのです。費用便益比も、1を超えるかどうかの微妙なラインで、事業化に暗雲が立ち込めます。

この結果を受けて東京都と練馬区は、収支採算性の課題を解決するための方法を模索。駅周辺のまちづくりの見直しや区の負担で施設を整備するなど、需要創出とコスト削減の両面から再検討していきます。そのうえで再試算した結果が、同年10月15日に東京都が公表した資料です。

事業化に向けた3つの課題

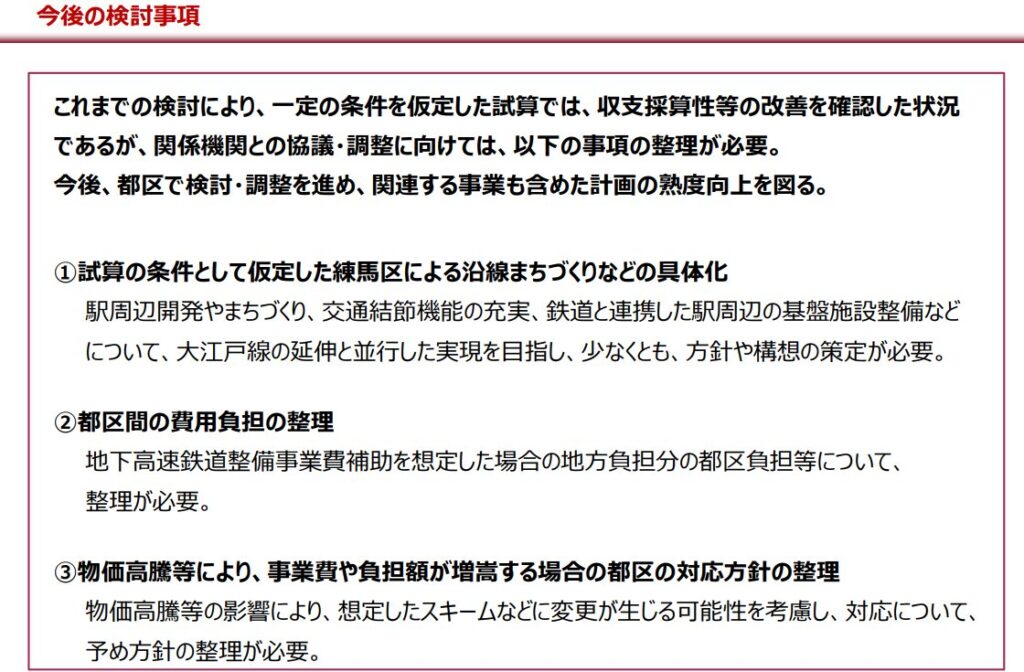

再試算の結果から、東京都は都営大江戸線の光が丘~大泉学園町の延伸について「事業化は可能」という結論を出しています。ただし、これは「今後の検討事項」をクリアすることが大前提とされました。

事業化に向けて検討が求められる3つの事項について、みていきましょう。

まちづくりの見直しによる需要創出

なにより重要なのが、想定利用者数の増加です。東京都は2025年3月に示した資料で、延伸により都営大江戸線は1日あたり「5万人増える」という試算結果を示しました。しかし、見直し案では「6万人増える」と1万人も増えています。

これについて都は、延伸による駅周辺の開発や交通結節機能の充実などにより増やせるとしていますが、果たして可能なのでしょうか。その可能性について、「将来の人口予測」と「現状の通勤通学需要」から検証してみましょう。

まず将来の人口予測について。国立社会保障・人口問題研究所によると、練馬区の人口は2035年まで増え続けると予測されており、延伸区間の開業予定年(2040年)は2020年より多くなると試算しています。なお、新駅が設置される周辺地域の人口は約10万8,000人(2025年)ですが、今後のまちづくりによっては大きく増えることも期待されます。ただし、累積損益が黒字化するとされる約40年後(2080年ごろ)には、人口は減っていると考えられます。

次に通勤通学の需要ですが、2020年の国勢調査によると、練馬区で通勤通学をしている人の数は約31万人。区の全人口に占める割合は、約42%です。仮に、延伸区間の地域でも同じ割合とすれば、通勤通学の需要は約4万5,000人になります。

もっとも、この人たちのすべてが鉄道で通勤通学をしているわけではありません。バスやマイカー、自転車などを使う人も多いでしょう。とはいえ、都営大江戸線の延伸開業により鉄道へシフトする人も増えるでしょうし、買物や通院などの需要もあります。周辺地域の人口も増える予測から、定期外の需要を含めれば「1日あたり約6万人」という予測はギリギリで達成できるのではないでしょうか。

この想定需要の実現に向けて、練馬区を中心にまちづくりを検討していく必要があります。

東京都と練馬区の事業費の負担割合

1,600億円とされる事業費について、東京都は国の「地下高速鉄道整備事業費補助」の活用を検討しています。この補助金を使えば、国が事業費の35%を補助。1,600億円のうち560億円を国が支援する計算です。

残り1,000億円あまりは東京都と練馬区が負担することになりますが、その割合はまだ決まっていません。練馬区は、200億円をめざして大江戸線延伸推進基金を積み立てていますが、負担割合が決まっていない現状では、さらなる基金の積み増しも検討しなければならないでしょう。

物価高を見据えたコスト削減の徹底

2016年に国の交通政策審議会が分析した結果では、事業費は900億円とされました。しかし、今回東京都が報告した結果は1,600億円と、ほぼ倍増しています。その理由は、物価高騰などです。物価高騰は今後も続くとみられますし、事業化後に何らかの理由で計画が変更され追加費用が発生することも想定されます。いまのうちからコストを抑える方法を考えなければ、事業化が難しくなるでしょう。

これに対して練馬区では、駅の出入口などの用地確保・整備や、まちづくりと連携した施設整備などを区が協力することで、事業費を抑えるとしています。

まちづくりによる地域への便益もポイントに

鉄道の延伸計画を検討する際には、需要予測だけでなく、沿線地域への便益(経済波及効果など)も検討するのが通例です。

練馬区によると、延伸によって最寄り駅まで1km以上離れた「鉄道空白地域」が解消されるとともに、沿線から都心部へのアクセスは大幅に改善するとしています。こうした地域に与える便益を含めることで、B/Cは「1以上」を見込めると東京都は判断したと考えられます。

ただ、まちづくりの方針や構想の策定は、これからです。東京都は延伸地域における事業計画案を策定するために、国土交通省と協議を始めるとしています。40年近くにわたる練馬区の悲願を達成するうえでも、実現に向けて前進してほしいところです。

参考URL

大江戸線延伸にかかる庁内検討プロジェクトチーム「現在の検討状況について」(東京都交通局)

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/pdf/2025/sub_i_2025101512233_h_01.pdf

都営大江戸線延伸(光が丘~大泉学園町)(練馬区)

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kunai_tetsudo/ooedoenshin.html

鉄道ネットワークのプロジェクトの検討結果(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/common/001138590.pdf

大江戸線延伸地域のまちづくり

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kakuchiiki/oedo/index.html

大江戸線延伸ニュース(練馬区)

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kakuchiiki/oedo/4.files/ensin29.pdf

地域別将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所)

https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp