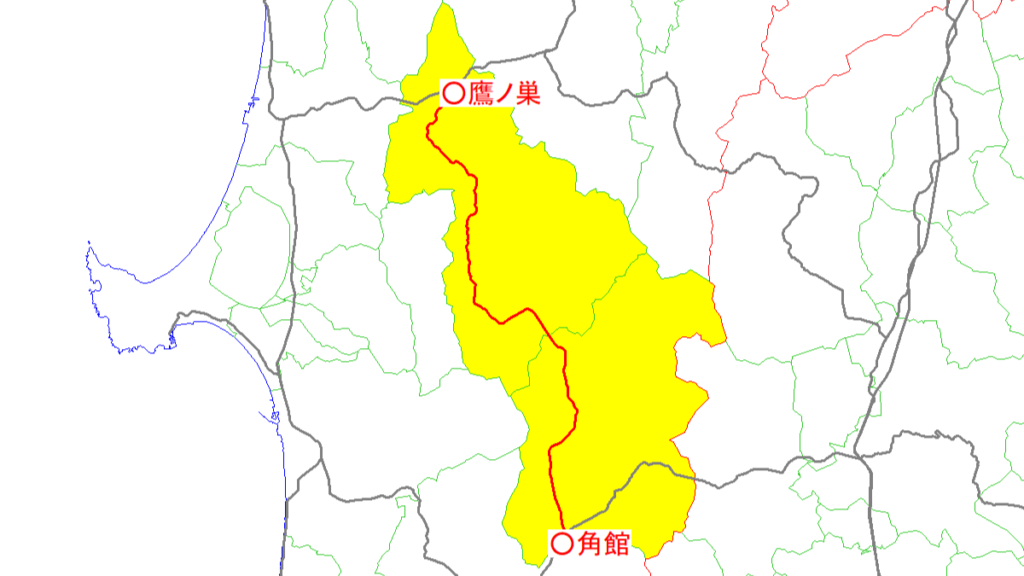

秋田内陸縦貫鉄道(秋田内陸線)は、秋田県の鷹ノ巣と角館をつなぐ第三セクター鉄道です。

沿線自治体の支援を受けながら運行を続けるローカル線ですが、その支援には「経常損益を年間2億円以内にする」という条件が付けられています。2億円を超える年が続けば、廃止を含めた「あり方の協議を始める」と明言している沿線自治体。果たして、鉄道は存続できるのでしょうか。

「2億円の赤字の壁」ができた経緯や、秋田内陸縦貫鉄道に対する自治体支援の歴史を解説します。

秋田内陸縦貫鉄道の線区データ

| 協議対象の区間 | 秋田内陸線 鷹ノ巣~角館(94.2km) |

| 輸送密度(1987年→2023年) | 573→234 |

| 増減率 | -59% |

| 赤字額(2024年) | 2億1,841万円 |

※赤字額は、2024年の経常損益を使用しています。

協議会参加団体

北秋田市、仙北市、秋田県、秋田内陸縦貫鉄道ほか

秋田内陸縦貫鉄道に「2億円の赤字の壁」ができた理由

秋田内陸縦貫鉄道は、国鉄角館線、阿仁合線、そして未成線だった鷹角線を継承して1986年に開業しました。鷹角線の開業を含めた全線開通は1989年です。

いずれの路線も赤字のため、秋田県は国鉄の転換交付金などを原資とする基金を設置。その運用益で、赤字を穴埋めするスキームを策定します。また、沿線自治体は利用促進や駅周辺の清掃美化などの取り組みで、秋田内陸縦貫鉄道を支援することになりました。

ただ、沿線地域は県内屈指の少子化・過疎化が進む地域です。全線開業時(1989年度)には50万人を超えた年間利用者数は、およそ20年後の2010年度には約20万人にまで減少します。一方で赤字額は増加。1998年度以降は年間2億円以上の赤字が続き、基金の運用益だけでは穴埋めできなくなったのです。

この状況に沿線自治体は2005年に、「秋田内陸線再生支援協議会」を設立。回数券の購入運動や定期券の運賃補助といった取り組みで、利用促進を強化します。その結果、利用者数の減少に歯止めをかけることに成功しますが、沿線自治体の負担は重くなっていきます。

こうしたなかで国は2007年に、地域公共交通活性化再生法を施行します。「この法律にもとづく支援制度を活用して負担を軽減できないか」と考えた沿線自治体は、2008年9月に「秋田内陸地域公共交通連携協議会」という法定協議会を設置。この場で北秋田市、仙北市、秋田県の3者は「当面は秋田内陸縦貫鉄道を存続させる」ことで一致します。

ただし、多額の税金を投じるわけですから一定の効果を上げなければなりません。そこで3者は「経常損失を2億円以内にする」という目標値を設定。沿線自治体が年間2億円を補助する一方で、目標未達成の場合は存続・廃止の議論を含めて「根本から見直す」ことで合意したのです。

秋田内陸縦貫鉄道が支援スキームの見直しを要望

2009年3月に協議会は、沿線地域の路線バスやデマンド交通の見直しも含めた「秋田内陸地域公共交通総合連携計画」を策定します。このなかで秋田内陸縦貫鉄道に関しては、列車の増発やイベント・PRなどの利用促進案を提言。計画期間は、2009~2011年度の3年間です。

ただ、計画初年度の事業は「惨敗」で終わります。

たとえば、沿線住民の潜在需要を掘り起こす「プラス20万人の乗車促進運動」。7万人の沿線住民が年3回利用すれば「年間20万人の増加が見込める」として始めた事業ですが、開始5カ月間の利用者はわずか3,738人と不発でした。

また、観光客をターゲットにした臨時列車の増便実験では、予想を上回る利用者数を獲得できたものの、一人あたりの利用区間が短く、運賃収入は計画を15%下回る結果に。計画した事業が軌道に乗らず、このままでは2009年度の赤字額も2億円を超えてしまいます。

危機感を抱いた秋田内陸縦貫鉄道は、県と沿線自治体に対して「支援スキームの見直し」を要望。基金の運用益とは別に、安全対策に必要な費用の補助を訴えます。この要望を受け、秋田県と沿線自治体は秋田内陸縦貫鉄道と協議。2010年2月12日に、いわゆる「4者合意」といわれる新たな支援スキームを決定します。

具体的には、基金の一部について取り崩しを容認。それを、トンネルや橋梁といった鉄道施設の整備・改修費用に充てられるようにします。なお、これらの安全にかかわる費用の一部は県も負担することが決定します。さらに、仙北市と北秋田市は収支改善のために運営補助をおこなうほか、二次アクセスの確保や市職員の通勤利用促進といった施策を通じて、秋田内陸縦貫鉄道への支援を強化します。

こうした支援スキームの見直しにより、秋田内陸縦貫鉄道は「2億円の赤字の壁」をクリアできるようになったのです。

秋田内陸縦貫鉄道の定期外客は増加に一転

地域公共交通計画は2012年度以降も更新され、さまざまな利用促進策が実施されています。秋田内陸縦貫鉄道と沿線自治体が協働で取り組む事業の一例を紹介します。

- 企画きっぷの販売(バースデー1日乗車券、免許返納パスポートなど)

- 「交通機関連携パス」の開発・販売

- 列車の増発

- 駅構内でレストラン運営(阿仁合駅構内の「こぐま亭」)

- イベント列車・レストラン列車の運行(時間のまほろば列車、季節の味覚列車など)

- 田んぼアートによる観光客誘致

- フォトコンテストの開催

…など

「交通機関連携パス(4遊パスなど)」は、沿線エリアの観光地をめぐる鉄道、バス、タクシー、遊覧船、ゴンドラなどを自由に乗降できるフリーきっぷです。各交通事業者で割引運賃を設定する必要がありましたが、年間目標(100枚)を上回る販売数があったようです(※2012~2014年まで販売され、現在は発売されていません)。

収益改善の一環で、鉄道事業以外での利益を確保する取り組みも進めています。阿仁合駅構内の自社直営カフェ・レストラン「こぐま亭」も、そのひとつ。「馬肉シチュー」など本格的な洋食をリーズナブルな価格で味わえることから、沿線住民や観光客に人気があるようです。

列車内で食事を楽しむレストラン列車も、秋田内陸縦貫鉄道の名物です。「ごっつお玉手箱列車」は、地域で採れた食材を農家のお母さん方が手作りで提供しており、ここでしか味わえない料理が評判のようです。

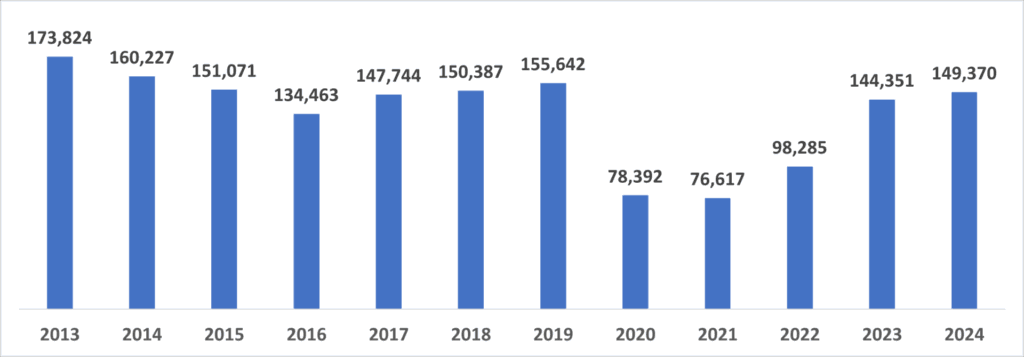

こうした観光利用の取り組みが功を奏して、利用者減少はストップ。とくに吉田前社長が就任した2017年以降は、各種イベントや訪日外国人プロモーションなどの施策が成功し、観光客が大幅に増加しています。定期外客の数は、増加傾向にあるようです。

■秋田内陸縦貫鉄道の定期外客の推移(年間)

参考:秋田内陸縦貫鉄道「定期外乗車人数」の各年度累計をもとに筆者作成

沿線自治体が支援額を減らした理由

秋田内陸縦貫鉄道に対して毎年2億円を支援してきた沿線自治体ですが、2024年度からは段階的に減額されることになりました。支援額は、2024年度が1億9,500万円、2025~2026年度は1億6,500万円、2027年度以降は1億4,800万円になる予定です。

ちなみに、秋田内陸縦貫鉄道の2024年度の経常損益は2億1,841万円。「2億円の赤字の壁」を超えています。燃料費や人件費などの高騰による経費の増加が理由としています。

赤字が増え、さらに今後も物価高騰が見込まれるなかで、沿線自治体はなぜ支援額を減らすのでしょうか。これについて、2024年9月9日の県議会定例会(産業観光委員会・分科会)で、秋田県の交通政策課が以下の説明をしています。

令和5年10月に改正地域交通法が施行され、国の手厚い財政支援を受けながら鉄道事業の運営環境の改善に取り組むことができる「鉄道事業再構築事業」について、その実施計画に関する認定要件が大きく緩和されたことから、基金の枯渇対策も含めてメリットがある同事業を活用して、第三セクター鉄道の持続的な運行を図る。

出典:秋田県「観光文化スポーツ部産業観光委員会【所管関係資料】」

つまり、国の鉄道事業再構築事業を活用することで秋田内陸縦貫鉄道に対する自治体負担を軽減できるとして、段階的に減額していくことを決めたのです。

支援額を減らすのは、ほかにも理由があります。そのひとつが、「基金の枯渇を防ぐため」。基金は、鉄道施設の整備・改修費用などの安全投資に充てられますが、その費用が老朽化にともない増加。近年は、年平均で7,000万円程度が取り崩されています。このペースで取り崩していくと、2031度中には取り崩し可能な基金が枯渇すると見込まれているのです。

基金が枯渇すれば、沿線自治体が公的支援で賄うことになるでしょう。ただ、仙北市と北秋田市は人口減少が急速に進んでおり、今後の財政悪化は避けられません。頼みの秋田県も、人口減少率は全都道府県でトップ。つまり、「沿線自治体の財政悪化」により2億円の負担の継続が難しくなる点も、支援額を減らした理由です。

そこで、秋田県と沿線自治体、秋田内陸縦貫鉄道は国の社会資本整備総合交付金の活用を視野に、2022年12月に協議を開始。基金が枯渇しても鉄道を維持できるように、新たな支援スキームの検討を続けてきました。それをまとめたのが、「鉄道事業再構築実施計画」です。この計画は国土交通省に提出され、2025年1月30日に認定。国の支援が得られることが決定しました。

秋田内陸縦貫鉄道に対する具体的な支援内容ですが、秋田県はPC枕木化や踏切照明器具のLED化など鉄道施設の更新や修繕に必要な費用を全額負担。今後10年間で42億円を支援する予定で、その一部に国の交付金を活用します。また、仙北市と北秋田市は利用促進の取り組みを強化。観光施設や交流施設を駅舎に併設したり、イベント列車を運行したりと、まちづくりを絡めた利用促進策にも注力します。

これにより、秋田内陸縦貫鉄道の年間利用者数は約25万人に増加すると計画。自治体の支援額を減らしても、秋田内陸縦貫鉄道の経営は改善するとしています。計画期間は、2025年度から2034年度までの10年間です。

秋田県は、由利高原鉄道でも鉄道事業再構築実施計画を策定しており、県や沿線自治体の負担額は2社あわせて約1億4,000万円を軽減できるとしています。

気になるのは、目標値に設定した年間利用者数です。インバウンドをはじめ定期外客の増加頼みになっている節もあり、危うさを感じられる点もありますが、何はともあれ目標達成をめざして頑張ってもらいたいところです。

※沿線自治体と協議を進めている路線は、ほかにも複数あります。各路線の協議の進捗状況は、以下のページよりご覧いただけます。

参考URL

鉄道統計年報

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk2_000053.html

秋田内陸地域公共交通連携協議会(北秋田市)

https://www.city.kitaakita.akita.jp/archive/contents-2770

秋田内陸地域における地域公共交通活性化・再生総合事業再生総合事業再生事業(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/common/000210067.pdf

秋田内陸線の持続的運行に向けて(北秋田市)

https://www.city.kitaakita.akita.jp/archive/contents-3081

秋田内陸縦貫鉄道の鉄道事業再構築実施計画の概要(国土交通省)

https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000341433.pdf

秋田内陸縦貫鉄道を活用した地域活性化に関する調査研究報告書(公益財団法人 東北活性化研究センター)

https://www.kasseiken.jp/pdf/library/guide/nairikusen_honpen.pdf

広報せんぼく(平成18年3月号)

https://www.city.semboku.akita.jp/government/kouhou/2006/03/17.pdf

令和3年第2回定例会(12月議会)産業観光委員会・分科会提出資料(秋田県)

https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000061699_00/%E6%89%80%E7%AE%A1%E4%BA%8B%E9%A0%85%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%80%80%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E6%8F%90%E5%87%BA%E8%B3%87%E6%96%99.pdf