踏切事故による悲劇が、後を絶ちません。国土交通省によると、2023年に発生した踏切事故の件数は全国で258件。61人が負傷し、104人の命が奪われました。踏切の数や事故件数は減少傾向にあるものの、亡くなった人の数は毎年100人前後で推移しています。

踏切事故をなくすには、第4種踏切をはじめ「危険な踏切をなくす」ことが第一です。鉄道事業者はもとより、国や沿線自治体も取り組んでいる踏切事故の対策をまとめました。

全国に「危険な踏切」はいくつある?

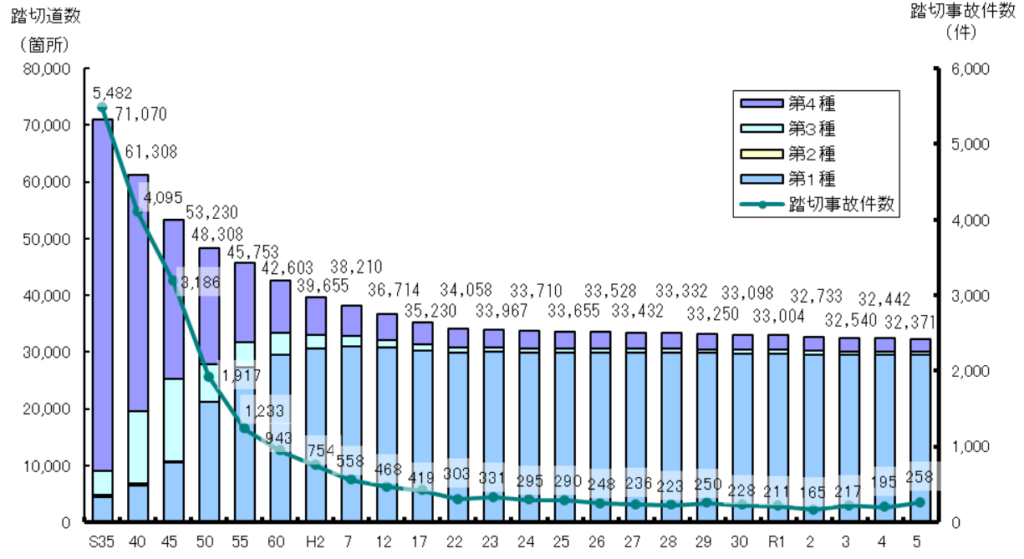

踏切の数は1960年の71,070カ所をピークに減少し、2023年には32,371カ所と半数以下にまで減っています(踏切警標のない「勝手踏切」は除く)。

減少の理由は、1961年に制定された「踏切道改良促進法」によるものです。平たくいえば、踏切を新設できなくなったり道路と鉄道が交わる箇所は立体交差にしたりと、踏切事故を減らすための法律が施行されたのです。

法律の施行にあわせて、鉄道事業者も踏切の改良を進めます。警標しかない第4種踏切を、警報機を設置した第3種踏切や、さらに遮断機も設置した第1種踏切に更新。1960年には9割近くを占めた第4種踏切は大きく減少し、2023年には第1種踏切が9割以上に。事故の抑制につながっています。

■踏切の数と事故件数の推移

出典:東京都・神奈川県踏切道改良協議会合同会議「第4種踏切道の安全対策について」

とはいえ、遮断機も警報器もない第4種踏切は全国に2,367カ所(2023年)も残っています。また、踏切事故は第4種踏切だけで起きているわけではありません。第1種踏切でも「開かずの踏切」などで、踏切内に立ち入った人や車と列車が衝突する事故も発生しています。

ちなみに、踏切事故の約9割は第1種踏切で発生しています。ただ、第1種踏切は数が多いため相対的に件数が多くなるだけで、事故のリスクは第4種踏切のほうが高いのです。

■踏切道の種別ごとの事故発生件数(2023年)

| 踏切道数 | 事故件数 | 100カ所あたりの件数 | |

|---|---|---|---|

| 第1種 | 29,422 | 230 | 0.78 |

| 第3種 | 582 | 2 | 0.34 |

| 第4種 | 2,367 | 26 | 1.10 |

| 合計 | 32,371 | 258 | 0.79 |

参考:東京都・神奈川県踏切道改良協議会合同会議「第4種踏切道の安全対策について」をもとに筆者作成

こうした危険な踏切について、国土交通省は2016年6月17日に「踏切道安全通行カルテ」というリストにまとめて公表。開かずの踏切や事故が頻発している踏切など、「緊急に対策の検討が必要な踏切」を指定します。この踏切のことを「カルテ踏切」といいます。

カルテ踏切に指定されたのは、全国で1,336カ所(2021年10月現在)です。都道府県別にみると東京都が401カ所でもっとも多く、次いで大阪府(168カ所)、神奈川県(138カ所)、埼玉県(110カ所)、兵庫県(71カ所)の順になっています。

危険な踏切をなくせない事情

カルテ踏切に指定された踏切は、何らかの対策を打たなければなりません。具体的には、道路を立体交差化したり、鉄道の高架化や地下化といった連続立体交差事業をおこなったり、踏切自体を廃止にしたりといった方法があります。

ただ、立体交差化や連続立体交差事業を実施するには、年単位の工期と数十億から数千億円もの費用が必要です。開かずの踏切が多い大都市であれば、経済的な損失効果も加味され事業化されやすいものの、ローカル線沿線では事業化されにくいのが現状です。

ローカル線沿線では、「踏切を廃止する」のが現実的な施策です。しかし、廃止にするには沿線住民との協議が必要になります。とりわけ、ローカル線でよくみられる第4種踏切は生活道として日常的に使われ、廃止にすると沿線住民に大きな不利益を与えます。協議の結果、「踏切を残してほしい」という意見が多勢を占めれば、廃止にできないのです。

廃止にできないのであれば、踏切の安全機能を高めるしかありません。住民からも「第1種化にすればいいじゃないか」といった声も出てきます。ここで問題になるのが「コスト」です。

たとえば、第4種踏切に警報機や遮断機を設置して第1種化にする場合、1カ所あたり1,000万円以上の初期費用が必要とされます。さらに設置後は、年間50万~100万円の維持管理費が必要です。大手私鉄ならともかく、赤字ローカル線を抱える事業者が容易に負担できる額ではありません。

コスト以外にも、「沿線住民が第1種化に反対する」地域もあります。実際にあった事例として「警報機の音がうるさいから」という理由で反対するケースや、私有地(神社の参道など)に踏切があって所有者の同意が得られないというケースもあります。

鉄道事業者が「危険」を認識していても、さまざまな理由で踏切事故対策が進まない事情があるのです。

カルテ踏切対策に新たな協議組織を新設

危険な踏切の対策は、従来は鉄道事業者と道路管理者に一任されてきました。ただ、上述のようにコストの問題や地域住民との協議が難航するなど、対策が進まないケースも増えています。

こうした状況に国は、2016年のカルテ踏切の公表とともに「踏切道改良協議会」の設置を沿線自治体などへ求めています。この協議会は、踏切に関する地域の課題と改善策を話し合う組織です。構成メンバーは、都道府県知事や市町村長、地方整備局長、地方運輸局長で、必要に応じて鉄道事業者なども参加します。

カルテ踏切の対策としては、以下の内容を検討することが多いようです。

■危険な踏切(カルテ踏切)の対策例

- 歩道橋(立体横断施設)の設置

- 踏切信号機の設置

- 踏切外の滞留スペース・踏切内の歩行者通路の確保

- 立体交差道路への転換を促す迂回路の整備

- 第4種踏切の第1種化(警報機・遮断機の設置)

…など

対策に必要な事業費は、国の「鉄道施設総合安全対策事業費補助」という制度を活用することで、補助金が得られます。これにより、鉄道事業者や沿線自治体の負担が軽減し、危険な踏切の対策が進むと考えられたのです。

カルテ踏切の公表後も見過ごされてきた第4種踏切

踏切道改良協議会は、全国各地で設置が進んでいます。しかし、踏切事故が減少したかといわれると、そうとはいえません。2016年以降の踏切事故の件数は、200~250件で推移。2020年は165件に減少しますが、コロナの影響で外出する人の数が減ったことが大きな要因でしょう。2021年には再び200件以上に増えています。

踏切事故が減らない一因として、カルテ踏切に指定されていない「第4種踏切」の存在が挙げられます。2021年時点で、カルテ踏切は1,336カ所に対して第4種踏切は2,455カ所。カルテ踏切には第1種踏切なども含まれるため、多くの第4種踏切が危険なのに見過ごされてきたのです。

こうした状況に一部の協議会では、第4種踏切も危険な踏切に含めた独自リストを作成し、カルテ踏切に追加するように国へ申し出ています。ちなみにカルテ踏切は5年ごとに見直され、都道府県または市町村が申し出ることで追加することが可能です。

第4種踏切対策に立ち上がる沿線自治体

カルテ踏切の指定に関係なく、沿線自治体が率先して第4種踏切対策を進めるケースも出始めています。一例として、群馬県と京都府の踏切道改良協議会が取り組んでいる内容を紹介しましょう。

【群馬県】県内すべての第4種踏切で対策協議を開始

2024年4月に、上信電鉄の第4種踏切で小学生の女児が亡くなる事故が発生しました。この事故を受けて群馬県踏切道改良協議会は、県内すべての第4種踏切(74カ所)を「廃止または第1種化する」という方針を公表します。

この方針のもと鉄道事業者と道路管理者は、第4種踏切がある全地域で説明会などを実施。県や自治体も積極的に協力します。また、踏切ごとの利用状況を調査して第1種化が必要な踏切には、自治体が鉄道事業者に補助することも決めました。

こうした取り組みにより、2025年3月現在で5カ所が第1種化に、18カ所の廃止が決定しています(残り51カ所は協議中)。

【京都府】京都丹後鉄道の第4種踏切の全廃をめざす

2023年4月に、京都丹後鉄道の第4種踏切で高齢者が亡くなる事故が発生。この事故をきっかけに京都府は踏切対策協議会を開き、京都丹後鉄道にある全18カ所の第4種踏切の廃止または第1種化の検討が始まります。

協議会では、踏切ごとのカルテを独自に作成。踏切の構造や利用状況、踏切道からの見通しなどの調査から、各踏切の危険度を評価していきました。そのうえで優先順位を整理し、廃止にする地域では自治体主導で住民と協議。2024年末時点で、1カ所は第1種化、事故現場を含む4カ所を廃止にしています(残る13カ所は協議中)。

都道府県のリーダーシップも踏切事故を減らすポイントに

群馬県と京都府の事例をみると、都道府県がリーダーシップを取って沿線自治体や鉄道事業者、道路管理者などをまとめることが、迅速な対応につながると感じます。

とくに沿線住民との協議では、鉄道事業者に丸投げするのではなく、自治体も第4種踏切などの危険性を一緒に啓蒙したり、踏切の利用状況などのデータを示したりと、住民の理解が得られるように事業者をサポートすることも大事でしょう。

また、第1種化する場合は沿線自治体が積極的に支援できるかも、ポイントです。国の補助金を得るために「カルテ踏切に指定されてから対応すればよい」という考え方もあるでしょう。しかし、事故が頻発する踏切では、早急な対応が求められます。危険な踏切に「早急に対応する踏切」「カルテ踏切の指定後に対応する踏切」といった優先順位をつけ、優先度の高い踏切には自治体が補助することも、迅速な対応につながります。

踏切事故をなくすには、歩行者や運転者の注意も大切ですが、その人たちの「自己責任」にしていたら、いつまでもなくなりません。自治体を中心に、鉄道事業者や道路管理者などの関係者と連携しながら対策を進めることが、事故の減少につながるのではないでしょうか。

参考URL

東京都・神奈川県踏切道改良協議会合同会議

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000907749.pdf

踏切事故の現状(運輸安全委員会)

https://jtsb.mlit.go.jp/guide/fumikiri.html

踏切道改良促進法

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fumikiri/fu_04.html

踏切道安全通行カルテ(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fumikiri/fu_03.html

第1種化(総務省)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000779947.pdf

踏切の改良(鉄道・運輸機構)

https://www.jrtt.go.jp/subsidy/outline/safety-crossing.html