【2025年11月20日】平成筑豊鉄道の今後のあり方をめぐる協議会が開かれ、初期投資を含めた今後30年間の自治体負担額を試算した結果が報告されました。それによると、上下分離方式に移行する場合は439億円、BRT(バス高速輸送システム)への転換は148億円、路線バスに転換する場合は110億円でした。

また、BRTと路線バスに転換する場合、ドライバーの確保が課題であることも報告。BRTでは39人、バス転換には44人のドライバーが必要とされています。

協議会では、この3案からひとつに絞り込み、2026年3月までに方向性を決める方針です。

【解説】平成筑豊鉄道の廃止を防ぐために必要なことは?

平成筑豊鉄道の今後のあり方を協議しているのは、「平成筑豊鉄道沿線地域公共交通協議会」という組織です。主宰は福岡県で、沿線9市町村と平成筑豊鉄道、バス・タクシー事業者、国土交通省(九州運輸局)などが参加しています。

この協議のきっかけになったのは、2024年6月に開かれた株主総会でした。

平成筑豊鉄道では、沿線地域の少子化や過疎化、モータリゼーションの進展などの影響で利用者の減少が続き、運賃収入も減り続けています。一方で、老朽化した施設の修繕や更新、燃料費や資材費の高騰、さらに豪雨災害の復旧や防災対策など、営業費用は年々増加しています。

平成筑豊鉄道は、このまま鉄道の運営を続けると「2026年度以降の赤字額は年間10億円前後になる」と説明。沿線自治体に対して、鉄道のあり方に踏み込んだ協議を申し入れたのです。この申し入れに、沿線自治体は了承。2025年1月から協議がスタートします。

なお、同年11月20日の協議会で報告された内容によると、このまま何も手を打たなければ、今後30年間の累計赤字額は473億円になることが示されています。

路線・線区単位の見直しはされない?

さて、平成筑豊鉄道のあり方について協議対象となっている路線は、伊田線、田川線、糸田線の3つです。これら全線の輸送密度は682人/日(2022年度)。路線ごとの輸送密度は、公表されていません。

通常、複数路線を抱える鉄道事業者が存廃を検討するとき、地域に与える影響をできるだけ小さくするために、利用者の少ない路線や線区に区切って議論するのが一般的です。しかし平成筑豊鉄道では、「全線存続または廃止のいずれか」で協議しています。なぜ、路線や線区単位での見直しはされないのでしょうか。

理由のひとつが、3線ともネットワークを形成していることが挙げられます。伊田線の場合、田川線と糸田線にくわえ、JR九州の筑豊本線と日田彦山線に接続しています。田川線も伊田線とJR九州の日田彦山線・日豊本線に、また糸田線も伊田線とJR九州の日田彦山線・後藤寺線と接続しています。これら複数線区をまたいで通勤通学や通院などに利用する人も多く、一部路線の存廃を議論することが難しいという実情もあるようです。

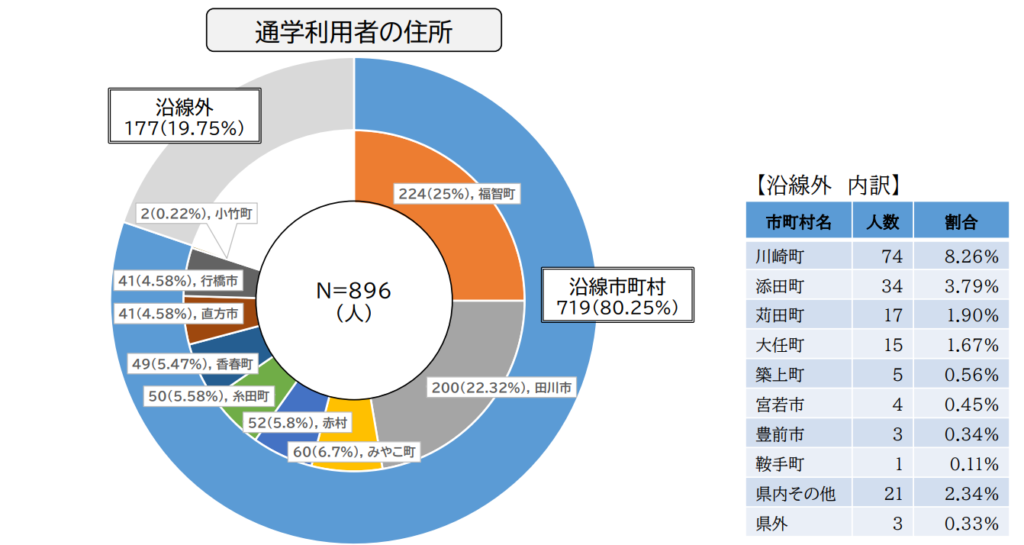

ちなみに、沿線高校に通う学生へのアンケート調査によると、鉄道の利用者が少ないと思われる赤村でも約50人の高校生が毎日利用しています。また、JR路線からの乗換客など沿線外からも、177人が平成筑豊鉄道に乗り継いでいるようです。

■平成筑豊鉄道の通学利用者の住所(自治体別)

もうひとつの理由として、沿線自治体の連携の強さが挙げられます。平成筑豊鉄道では、貨物輸送がなくなった2000年代にも廃止の危機がありました。このピンチに沿線地域が連携し、平成筑豊鉄道への公的支援を決定。今日まで続けてきたのです。このように自治体の足並みがそろっているなかで、一部の路線や線区が廃止となれば、足並みが崩れ雪崩式に全線廃止につながる可能性もあるでしょう。

また、利用者の少ない一部線区を廃止にしても、平成筑豊鉄道の赤字額はさほど減りません。今後、自治体負担の増加は明白ですから、支援を拒む自治体を生まないためにも全線での存廃を議論していると考えられます。

とはいえ、利用者の少ない線区において、鉄道は過剰輸送です。各自治体の財政状況が逼迫するなかで公共交通を維持するには、一部路線を対象とした存廃議論も必要ではないでしょうか。

「ドライバー不足だから鉄道を残す」という理由の違和感

上述のアンケート調査では、平成筑豊鉄道で通学する896人の高校生から回答を得ています。回答しなかった学生を含めると、毎日1,000人以上が鉄道を利用しているでしょう。さらに、大学生の通学や通勤などの定期客、通院や買い物といった定期外客も含めると、もっと多くの人が利用していると考えられます。

この人たちを、鉄道を廃止にしてBRTや路線バスで輸送する場合、40人前後のドライバーが必要であることが、2025年11月20日の協議会で報告されました。協議会の座長を務める福岡県は、「運転手の確保に自治体も主体的に取り組む必要がある」と説明。これに対して沿線自治体からは、懸念を示す声も聞かれたようです。

ドライバー不足を理由に「鉄道を残す」という流れになる協議会は、他のローカル線でもいくつか見られます。おそらく平成筑豊鉄道でも、全線かどうかは別として、鉄道を存続させる方向になる可能性が高いでしょう。

ただ、こうした理由で存続させると「今後ドライバーが増えたり利用者が減ったりして、バスで運べるようになれば、鉄道は廃止にしてもよい」という理論も成立してしまいます。確かに、持続可能な公共交通を構築するには、地域の実情に合わせてダウンサイジングすることも大事です。人口減少が急速に進む時代においては、鉄道の廃止・バス転換も正しい選択といえます。

一方で、公共交通の見直しだけにとらわれると、いずれバスもなくなり、これまで費やした公的支援(税金)が水泡に帰す可能性もあります。もちろん、鉄道を残すために上下分離方式に移行する場合でも、廃止になれば同じです。損失額で比べれば、バスのほうが少なく済むという考え方もあるでしょう。

鉄道にせよバスにせよ「延命のために、仕方なく支援する」というネガティブな考えでは、地域公共交通の崩壊を招くリスクが高まります。そうではなく、公共交通を「もっと活用させよう」といったポジティブな考え方で再構築することが重要です。

もっと活用してもらうには、鉄道やバスを利用しやすい「まちづくり」の検討も大事です。この観点での議論が、平成筑豊鉄道の協議会ではあまり見られません。各自治体が策定した都市計画のビジョンや財政状況などと突き合わせながら、公共交通にあわせた地域全体の見直しも議論してほしいところです。

平成筑豊鉄道の関連記事

参考URL

平成筑豊鉄道沿線地域公共交通協議会

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/heichikukyogi.html