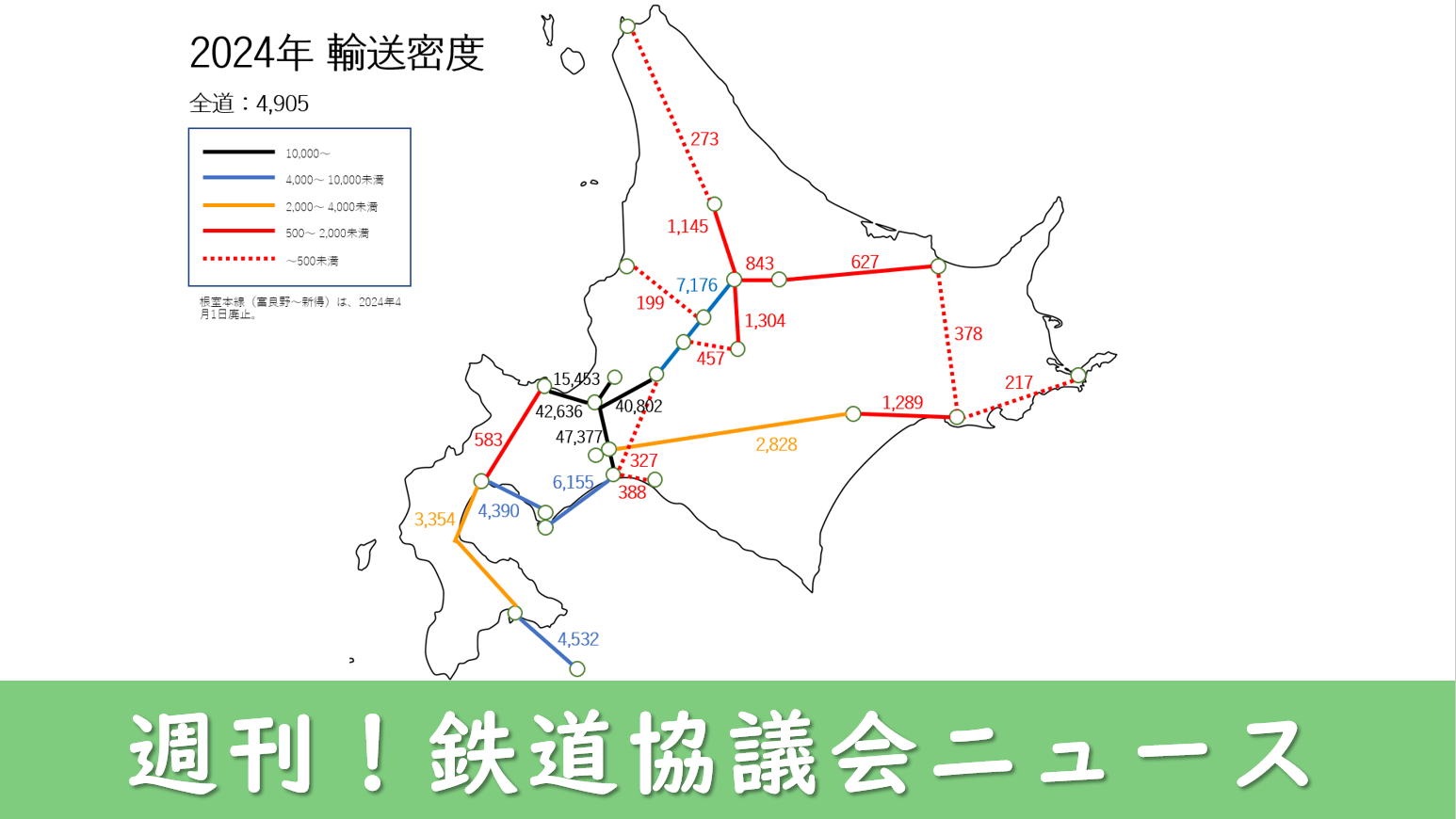

【2025年7月4日】JR北海道は、2024年度の線区別の輸送密度と収支を公表しました。

輸送密度がもっとも高い線区は、白石~新千歳空港・苫小牧(千歳線・室蘭本線の一部)の47,377人/日で、ホームページで公表を始めた2005年以来、最高を記録しました。エスコンフィールドHOKKAIDOへのアクセスや観光客の増加などで、快速エアポートの利用者数が順調に伸びているようです。その他の線区でも前年度より増加したところが目立ちますが、JR北海道は「コロナ禍以前の水準に回復していない」と説明しています。

収支は、札幌圏(函館本線の小樽~岩見沢など)が12億2,000万円の赤字で、2014年度以降では最小に。管理費を含めた営業係数は103に改善しました。全線の赤字額は582億1,200万円で、こちらも昨年度より改善したものの依然として厳しい状況が続いています。

【解説】札幌圏では回復の兆し・黄線区の輸送密度&収支は?

コロナ禍を脱し、利用者数の回復がみられるJR北海道。とくに札幌圏は、千歳線でコロナ禍前より増加、函館本線(小樽~岩見沢)や札沼線ではコロナ禍前の9割前後まで回復し、第3四半期(2024年10~12月)の3カ月間に限ると約3億円の黒字を達成しています。

ただ、定期利用者数に関しては、少子化やリモートワークの増加などの影響で回復が鈍く、JR北海道は「これ以上の改善は難しい」とみているようです。これは、他の鉄道事業者も同じ考えでしょう。

一方で札幌圏以外では、沿線地域の人口減少などで、前年度より減少した線区もみられます。収支も、南千歳~釧路(石勝線・根室本線の一部)や北海道新幹線など一部の線区で、赤字が増えたようです。

黄線区のアクションプラン延長戦1年目の実績は?

ここからは、存廃の行方が気になる「黄線区」について、2024年度の実績を見ていきます。

輸送密度2,000人/日未満の黄線区では、沿線自治体とJR北海道が協働で経営改善計画「アクションプラン」を立て、利用促進などの取り組みを進めています。アクションプランは当初、2023年度末までの計画でしたが、コロナの影響で実施できなかった事業があるとして3年間延長。2024年度は、延長戦の1年目です。

なお、アクションプランには「2017年度の輸送密度および収支を下回らないこと」という目標があります。この目標を達成できなければ、存廃協議が本格的に始まるとされています。では、黄線区の実績を目標値(2017年度)と比較しながらみてみましょう。

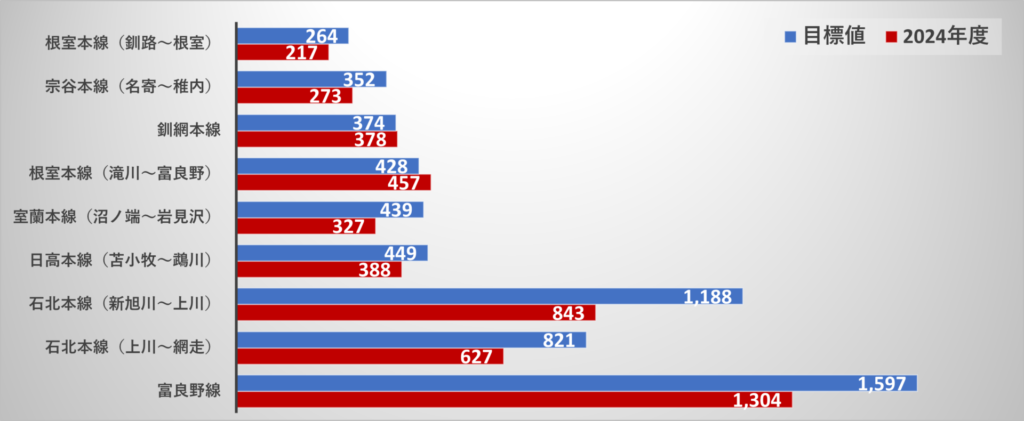

黄線区の輸送密度(単位:人/日)

目標値をクリアしているのは、釧網本線と根室本線の滝川~富良野のみです。いずれの沿線地域も過疎化が進むなかで、両線はインバウンドを含めた観光誘客に成功していることがうかがえます。

その他の線区でも観光誘客に注力するものの、定期客やビジネス利用客の減少数のほうが大きく、全体の利用者数は増えていません。なかでも、石北本線の減少が目立ちます。2017年度と比べた減少率は、新旭川~上川が-29%、上川~網走が-24%です。コロナ禍後の回復が鈍いことから、リモートワークの普及にともなうビジネス利用の特急利用客の減少も一因として考えられます。

なお、石北本線では2025年のダイヤ改正で、一部の特急列車が快速に格下げされました。減少の著しい線区に新型の特急車両を投資できないというJR北海道の経営判断は、致し方ないのかもしれません。

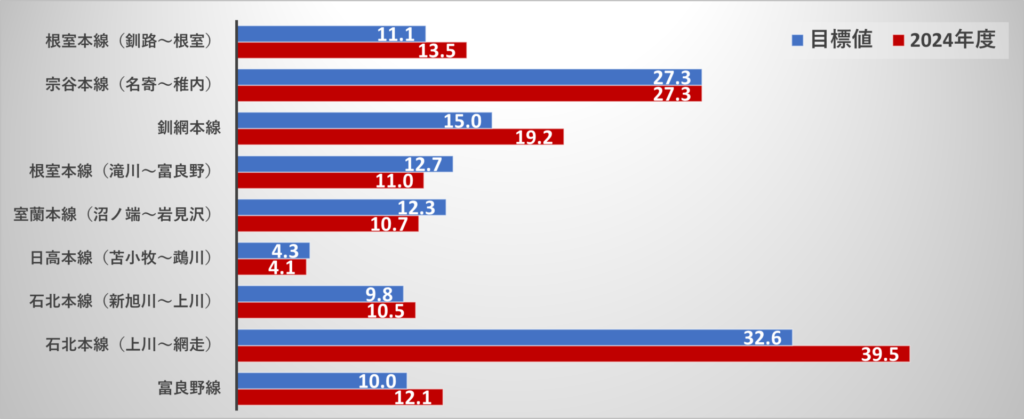

黄線区の収支(単位:億円)

収支でみると、宗谷本線や室蘭本線など4線区で改善しています。一方で、根室本線の釧路~根室(花咲線)、釧網本線、石北本線、富良野線では赤字が増えています。ただ、大規模な修繕や災害復旧などがあると、収支は大きく悪化します。一例として花咲線の場合、2018~2023年度は11億円台で推移していましたが、2024年度は集中メンテナンスの実施による修繕費の増加で約13億円に増えました。

輸送密度にもいえることですが、各線区の存続・廃止は今後3年のトータルの実績で判断されるため、単年度の成績のみで決まらないことには留意が必要です。

黄線区は今後どうなる?

読売新聞などが2025年1月16日に報じた内容によると、JR北海道と沿線自治体は「アクションプランの達成状況のみで存廃を判断しない」という確認書を交わしたようです。

JR北海道は2024年9月4日に、2024~2026年度のアクションプランの具体的な計画内容を公表しました。その際に、収支に関しては「チャレンジ目標」という難度の高い目標値を設定。赤字額の大幅な改善策を提示します。これに対して一部の沿線自治体が「目標値が高すぎる」と反論。努力する約束はしたものの、アクションプランの結果だけで存廃を判断しないように求めたようです。

鉄道経営において、輸送密度と収支は重要な指標です。ただ、それ以外にも鉄道には、まちづくりや地域振興などさまざまな役割があります。北海道が2024年5月9日に公表した「道内ネットワーク評価分析結果報告」によると、列車の運行により地域にもたらす経済波及効果は、富良野線が約170億円、釧網本線が約110億円、花咲線は約50億円という試算結果を示しています。

こうした観点も踏まえ、総合的に判断することを沿線自治体は求めたのです。

ただし、鉄道が存続することで便益を受けるのは沿線自治体や北海道です。成績の悪い線区を残せというのであれば、最大の受益者である自治体のさらなる支援が必要でしょう。

とはいえ、財政基盤の弱い自治体が億単位の支援を続けるのは、現実的ではありません。カギを握る北海道も財政状況は良くないですし、道南いさりび鉄道への支援も続いています。また、北海道新幹線の札幌延伸後には函館本線から経営分離される区間(函館~長万部)の維持費も北海道が一部負担する見込みです。

さまざまな課題を抱えるなかで、2027年春にはJR北海道が黄線区の方針を示します。いま地域にできることは、アクションプランで実績をつくり鉄道の可能性を探ること。行動だけでなく、成果を出すことが求められます。

JR北海道のアクションプランに関する関連記事

※JR北海道と沿線自治体が策定した「アクションプラン」の基本的な情報は、以下の記事で詳しく解説しています。

参考URL

2024年度線区別収支とご利用状況について

https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/press/pdf/20250704_KO_Senkubetsu.pdf

お客様のご利用状況の推移(JR北海道)

https://www.jrhokkaido.co.jp/corporate/region/pdf/jyoukyou/transition.pdf