【2025年3月11日】JR北海道は、留萌本線(深川~石狩沼田)の廃止後に設置する新たな交通体系を公表しました。

現在の留萌本線は、14本の列車を運行しています。また、通学需要に応えるために深川西高校~石狩沼田で貸切バスを平日のみ2本運行。さらに、既存路線バスの空知中央バスが10本(休日は6本)運行しており、鉄道・バスあわせて平日は26本、休日は20本あります。

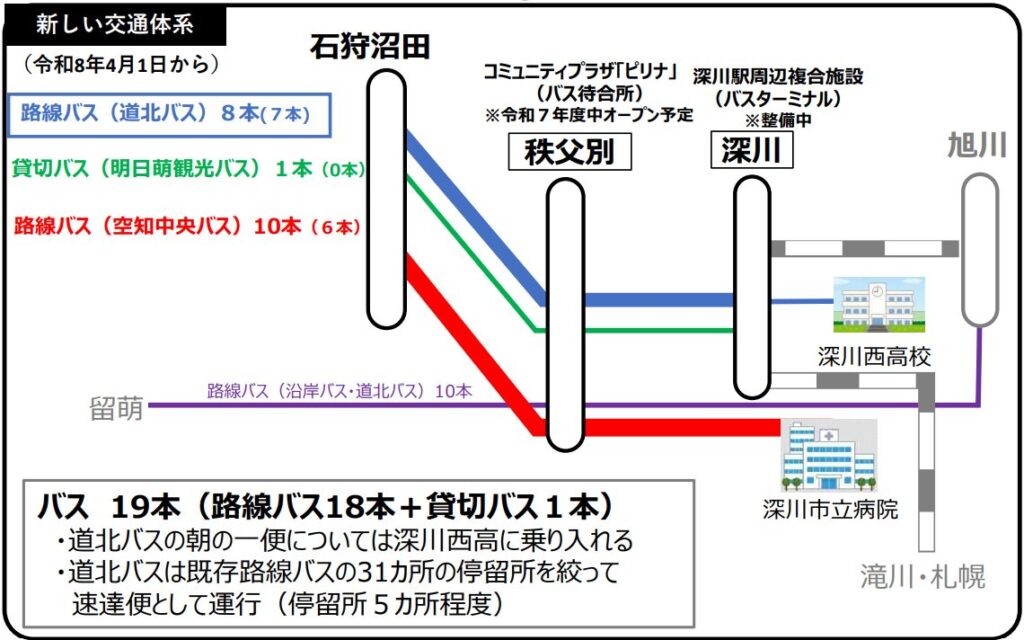

鉄道廃止後は、深川西高校~石狩沼田が誰でも乗車できる路線バスとして8本運行(休日は7本)。貸切バスも、深川~石狩沼田で平日のみ1本運行します。空知中央バスは、これまでと同様になる模様です。これにより、深川~石狩沼田は平日が19本、休日は13本になる予定です。

新設されるバス路線は、既存路線の全バス停には停車せず、5カ所程度に絞った速達便になる予定です。停車するバス停や時刻は、今後の協議で決定するとしています。留萌本線は、2026年3月末で運行を終了、4月1日に廃止予定です。

■留萌本線廃止後の新しい交通体系

【解説】代替バスの運行本数が増えても利用者は増えない地方公共交通

深川西高校~石狩沼田の貸切バスは現在、明日萌観光バスが運行しています。留萌本線の廃止後は、この区間を道北バスが継承。明日萌観光バスの貸切バスは、深川までに短縮されるようです。

さて、鉄道廃止後に運行される代替バスは、これまで「列車より運行本数が増えて利便性が向上する」というのが通例でした。しかし、深川~石狩沼田でみると、鉄道は現状14本に対して道北バスの代替は8本(休日は7本)に。貸切バスの減便とあわせるとトータル7本の減便となります。

減便の理由は、昨今のバス運転手不足もあるでしょう。北海道では札幌圏でもバスが減便され、どの事業者もドライバーの確保に苦心している様子がうかがえます。

一方で地方では、「代替バスの運行本数を増やしても利用者数が増えず、沿線自治体の補助金が増えるだけ」という現実もあるようです。典型的な例が、国鉄末期の廃止路線に設置した代替バス。鉄道より本数を増やしたものの、少子化や過疎化、マイカー利用の増加などの影響により利用者数は減り続け、結局鉄道よりも本数が減った路線も少なくありません。

また代替バスも赤字ですから、誰かが支援をしなければ廃止されてしまいます。JRの場合、一定期間の赤字補てんを見越した額を支援しますが、その支援額が尽きたら沿線自治体の負担です。過疎化が進み税収が減っていくなかで、公共交通を維持するための予算を確保できなくなるのは明白でしょう。

であれば、現実を見据えて利用実態に合わせた代替交通を考えていく必要があります。留萌本線の沿線でも、この考えにもとづき代替交通を検討したと推測されます。

事実、2023年に石狩沼田~留萌を廃止にした際には、並走する既存の路線バスを増便しませんでした。その代わり、バスが運行しない時間帯に乗合タクシーを新設。事前予約制で、運行本数は早朝に3本、夜間に2本のみです。必要最小限の本数にすることで、持続可能な公共交通網に再構築したといえます。

さらに留萌市では、利用状況にあわせた改善もしています。上記の乗合タクシーも利用者数が少なかったことから、2025年度からは早朝の3本を2本に減便します。留萌市地域公共交通計画(案)によると、「現状のバス路線への再編も視野に、実証運行の検証結果を踏まえながら、2025年度中に関係者と協議し、今後の方向性を決定する」としています。

「減便」と聞くとマイナスイメージがありますが、結局のところ利用者が減ったり、利用されなかったりするから運行本数が減るわけです。減らしたくなければ、地域住民が「積極的に乗る」しか方法はありません。

もちろん、運行本数を増やしたことで利用者数が増加した代替交通もあります。同じ北海道で2014年に廃止された江差線では、代替バスの運行本数を増やすなどして利用者数は鉄道時代よりも増加しています。とはいえ、沿線地域の人口減少が急速に進むと予測されることから、今後は減少の一途をたどり続けるでしょう。

代替交通の本数を増やすだけでは利用者数は増えず、他にも手を打たなければいずれ代替交通も廃止されます。利用状況や住民アンケートなども含めて適宜見直しを図りながら、持続可能な交通体系を構築すること。それが、人口減少時代における公共交通を守るために必要な施策ではないでしょうか。

※留萌本線の廃止が決まった経緯は、以下の記事で詳しく解説しています。

その他の鉄道協議会ニュース

北海道新幹線の札幌延伸開業は2038年度末以降に

【2025年3月14日】国土交通省は、北海道新幹線の札幌延伸開業の時期を2038年度末とする報告書案を提示しました。この報告書案は、2022年9月から14回開かれた「北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の整備に関する有識者会議」の内容をまとめたものです。

報告書案によると、ニセコ町などのトンネル工事が難航しており、想定以上に難航した場合にはさらに数年単位で遅れる可能性を指摘。「トンネル貫通のめどが立った段階で、改めて開業時期を決めるのが適切」としています。

札幌延伸開業にともない廃止が確定している長万部~小樽について、小樽市の迫市長は「鉄路を残すべきという声が出てくるかもしれない。その場合は国に関与してもらい、道と沿線自治体で改めて議論する場を設けてもらいたい」と話しています。一方で運行主となるJR北海道の綿貫社長は、「経営への影響を早急に確認し、関係機関に必要な相談をしていきたい」とコメントしています。

大糸線の臨時バス – ルートや運行日を見直しへ

【2025年3月13日】大糸線利用促進輸送強化期成同盟会の振興部会が会合を開き、糸魚川~白馬で運行している臨時バスのルートや運行日の見直しが確認されました。この臨時バスは、大糸線の増便が難しいことから、沿線自治体が主導で2024年6月から1日4往復運行しています。糸魚川~南小谷は大糸線の各駅に停車し、運賃はJRと同額です。

しかし、2025年2月末時点での利用者数は2万311人。期成同盟会が目標としていた3万人(同年3月末まで)に届かない見通しです。また、利用者の多くが観光客であることから、期成同盟会はルートや運行日の見直しを検討。2025年4月からは、南小谷~白馬では観光地を経由するルートに改める一方で、平日は観光シーズンを除き運行を取りやめることが決まりました。

振興部会の内山部会長は「インバウンドの利用者が多く、万博にあわせて来てもらえるよう利用促進に取り組みたい」と話しています。

※大糸線の存廃をかけたJR西日本と沿線自治体との協議の流れは、以下の記事で詳しく解説しています。

山形新幹線「米沢トンネル」整備の経済波及効果は3,353億円

【2025年3月11日】山形新幹線の米沢トンネル(仮称)整備計画について、山形県は整備後の経済波及効果は約3,353億円になるという試算結果を示しました。これは、山形県議会の総務常任委員会で明らかにされたものです。

米沢トンネルは、福島県の庭坂駅から米沢駅まで全長約23kmのトンネル計画です。完成すると、東京~山形の所要時間が現在より10分ほど短縮するほか、大雪による運休も減ることが期待されています。一方で、建設費は約2,300億円、工期は19年と見積もられ、当初の予定より増えています。

こうしたなかで山形県は、「米沢トンネル整備が県にもたらす効果は非常に大きい」と必要性を強調。ビジネス客やインバウンドの増加などで県内を訪れる人は年間で約9万人増加、経済波及効果は約3,353億円にのぼるという試算結果を示しました。山形県は「事業化に向けて、費用負担などの事業スキームの確定が不可欠。政府やJR東日本とも検討していく」と伝えています。