鉄道事業者にとって「利用者の減少」は、経営を揺るがす重大なリスクのひとつです。利用者が大きく減っている路線では、公共性の観点を鑑みても維持困難となり、何も手を打たなければ廃止になります。

では、ローカル線の利用者は、どれくらい減っているのでしょうか。そこで、線区別の輸送密度を公表しているJR5社のデータをもとに、JRが発足した1987年と2024年を比較(JR四国は1989年と2024年を比較)。各線区の減少率をランク別にまとめました。

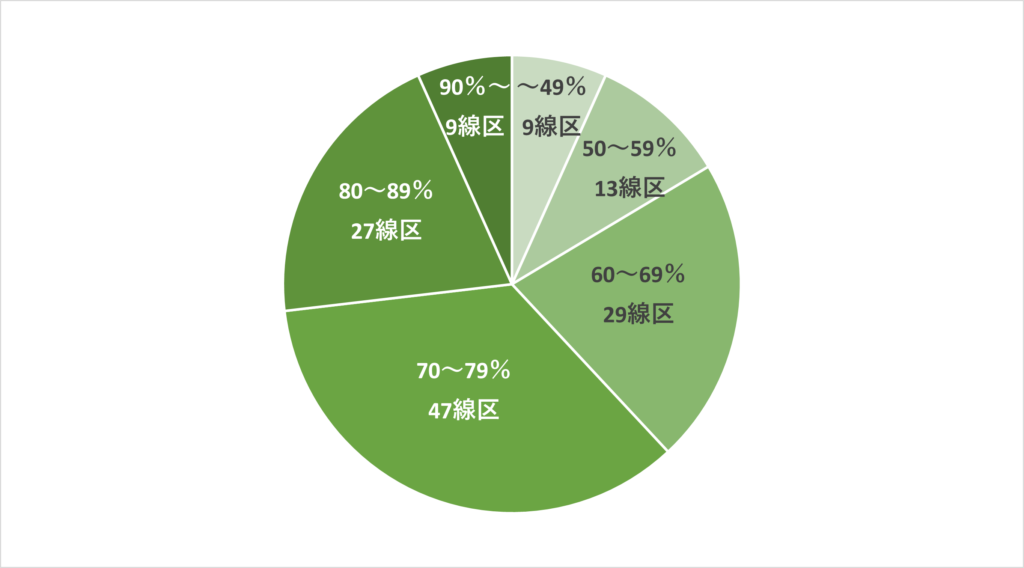

JRローカル線の減少率をランク別に集計

調査対象は、2024年の輸送密度が2,000人/日未満のJRローカル線134線区です。なお、線区別の輸送密度を公表していていないJR東海など、一部の線区は除外しています。また、災害などで長期不通になっている線区は、不通になる前年度の輸送密度と比較しています。

この調査で見えてきたのは、減少率が異常に高いローカル線があまりにも多いという実態でした。134線区中125線区は、37年間で利用者数が半分以下に減っているのです。

減少率が50%未満に抑えられているのは、わずか9線区。まずは、50%未満の線区をみていきましょう。

■減少率50%未満のJR線区

| 社名 | 線名 | 線区 | 減少率 | 1987 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| JR九州 | 後藤寺線 | 新飯塚~田川後藤寺 | 16.38% | 1,728 | 1,445 |

| JR四国 | 鳴門線 | 池谷~鳴門 | 25.71% | 2,454※ | 1,823 |

| JR九州 | 日豊本線 | 都城~国分 | 27.40% | 2,029 | 1,473 |

| JR九州 | 唐津線 | 唐津~西唐津 | 32.78% | 1,315 | 884 |

| JR北海道 | 富良野線 | 旭川~富良野 | 36.58% | 2,056 | 1,304 |

| JR北海道 | 根室本線 | 滝川~富良野 | 36.97% | 725 | 457 |

| JR東日本 | 水郡線 | 磐城塙~安積永盛 | 45.52% | 1,608 | 876 |

| JR東日本 | 左沢線 | 寒河江~左沢 | 45.94% | 1,356 | 733 |

| JR西日本 | 姫新線 | 津山~中国勝山 | 46.85% | 1,364 | 725 |

9線区のうち6線区が、三島会社です。国鉄分割民営化後も不採算路線を多く抱えていた三島会社では、利用者数の減少に歯止めをかけようと、さまざまな利用促進策を進めてきました。定期列車の減便を極力抑えたり観光列車を走らせたりと、利便性の維持やブランド化を進めてきたことも、減少率を抑えられた理由かもしれません。

ちなみに、減少率が50%台のJRローカル線は13線区、60%台は29線区、70%台は47線区ありました。

■減少率別の線区数(輸送密度2,000人/日未満のJR路線)

減少率80~84%のJR線区

ここからは、減少率が80%を超えるJRローカル線について紹介します。減少率が80%以上85%未満は、以下の12線区です。

| 社名 | 線名 | 線区 | 減少率 | 1987 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| JR東日本 | 八戸線 | 鮫~久慈 | 80.00% | 1,650 | 330 |

| JR東日本 | 水郡線 | 常陸大子~磐城塙 | 80.20% | 788 | 156 |

| JR東日本 | 磐越西線 | 津川~五泉 | 80.56% | 2,233 | 434 |

| JR東日本 | 飯山線 | 飯山~戸狩野沢温泉 | 80.79% | 2,171 | 417 |

| JR九州 | 肥薩線 | 八代~人吉 | 80.93% | 2,171 | 414※ |

| JR九州 | 肥薩線 | 人吉~吉松 | 81.37% | 569 | 106※ |

| JR東日本 | 羽越本線 | 新津~新発田 | 81.52% | 6,917 | 1,278 |

| JR東日本 | 羽越本線 | 酒田~羽後本荘 | 82.27% | 4,393 | 779 |

| JR西日本 | 福塩線 | 府中~塩町 | 82.41% | 898 | 158 |

| JR西日本 | 芸備線 | 備中神代~東城 | 83.93% | 504 | 81 |

| JR西日本 | 山陰本線 | 浜坂~鳥取 | 84.36% | 4,878 | 763 |

| JR西日本 | 大糸線 | 南小谷~糸魚川 | 84.80% | 987 | 150 |

JR東日本の東北地方の線区や、JR西日本の中国地方の線区が目立ちます。

1987年には、国鉄の特定地方交通線の指定を免れた輸送密度4,000人/日を超えていた路線も、いくつかみられるでしょう。羽越本線の新津~新発田の場合、1987年度は6,917人/日もあったのが、2024年は1,278人/日と約82%も減少しています。

災害で長期不通になっている肥薩線も、8割以上減少している線区があります。八代~人吉は、沿線自治体が上下分離方式を受け入れることで復旧に合意。2033年度の運転再開をめざしています。一方で人吉~吉松は、協議がまだ始まっていません(2025年10月現在)。

減少率85~89%のJR線区

続いて、減少率が85%以上90%未満の15線区を紹介します。

| 社名 | 線名 | 線区 | 減少率 | 1987 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| JR東日本 | 北上線 | ほっとゆだ~横手 | 85.49% | 813 | 118 |

| JR東日本 | 米坂線 | 小国~坂町 | 85.65% | 864 | 124※ |

| JR西日本 | 姫新線 | 中国勝山~新見 | 85.90% | 702 | 99 |

| JR東日本 | 大糸線 | 白馬~南小谷 | 86.39% | 1,719 | 234 |

| JR東日本 | 気仙沼線 | 前谷地~柳津 | 86.44% | 1,357 | 184 |

| JR九州 | 筑豊本線 | 桂川~原田 | 86.95% | 2,981 | 389 |

| JR東日本 | 陸羽東線 | 最上~新庄 | 87.20% | 1,273 | 163 |

| JR西日本 | 山陰本線 | 益田~長門市 | 87.37% | 1,663 | 210 |

| JR西日本 | 山陰本線 | 城崎温泉~浜坂 | 88.44% | 4,966 | 574 |

| JR西日本 | 山陰本線 | 長門市~小串・仙崎 | 88.74% | 2,424 | 273※ |

| JR九州 | 長崎本線 | 江北~諫早 | 89.10% | 9,108 | 993 |

| JR東日本 | 山田線 | 上米内~宮古 | 89.17% | 720 | 78 |

| JR東日本 | 飯山線 | 戸狩野沢温泉~津南 | 89.42% | 822 | 87 |

| JR西日本 | 芸備線 | 備後落合~備後庄原 | 89.52% | 725 | 76 |

| JR東日本 | 磐越西線 | 野沢~津川 | 89.75% | 1,142 | 117 |

こちらも、東北地方と中国地方の線区が多いです。2024年度の輸送密度が1,000人/日未満のなかには、国の再構築協議会の対象になり得る線区も含まれます。

幹線である山陰本線は、特急・急行列車が走らなくなった線区で大きく減少しているようです。このうち、城崎温泉~浜坂では兵庫県が主導する協議会が設置されており、「2027年度には輸送密度2,000人/日をめざす(城崎温泉~鳥取)」という目標値を掲げています。ただ、85%以上も減少している線区ですから、目標達成はなかなか難しいと思われます。

長崎本線(江北~諫早)は、特急利用者の多くが西九州新幹線に移ったことで、約89%の減少です。この線区は上下分離方式を採用しており、JR九州は運行のみに携わります。沿線自治体はJR九州に対して運行本数の維持を要望していますが、輸送密度が1,000人/日を下回る線区で、毎時1~2本の運行本数を維持するのは難しいかもしれません。

東日本大震災で大きな被害を受けた気仙沼線。前谷地~柳津は鉄道区間で、柳津から先がBRT(バス高速輸送システム)の区間です。柳津での乗り換えを嫌う利用者が多いためか、鉄道区間の減少率が大きくなっています。

減少率90~94%のJR線区

ここからは、減少率が90%以上95%未満の7線区を紹介します。

| 社名 | 線名 | 線区 | 減少率 | 1987 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| JR東日本 | 久留里線 | 久留里~上総亀山 | 90.77% | 823 | 76 |

| JR西日本 | 因美線 | 東津山~智頭 | 91.17% | 1,551 | 137 |

| JR東日本 | 陸羽西線 | 新庄~余目 | 91.21% | 2,185 | 192※ |

| JR西日本 | 木次線 | 出雲横田~備後落合 | 91.76% | 279 | 23 |

| JR東日本 | 花輪線 | 荒屋新町~鹿角花輪 | 92.57% | 915 | 68 |

| JR東日本 | 陸羽東線 | 鳴子温泉~最上 | 93.20% | 456 | 31 |

| JR東日本 | 奥羽本線 | 新庄~湯沢 | 94.64% | 4,047 | 217 |

ほとんどがJR東日本の線区で、県境付近に集中しています。2024年の輸送密度が2桁だと、利用促進くらいで鉄道を維持するのは難しくなります。ネットワークの観点でも、これだけ利用者が少ないのに「なぜ鉄道がネットワークとして必要なのか」を沿線自治体も考えなければならないでしょう。鉄道がネットワークとしての役割を終えた地域という見方もできるのではないでしょうか。

減少率が約93%の久留里線(久留里~上総亀山)では、鉄道の「あり方」の協議が進められ、沿線自治体は廃止を受け入れる方針です。すでに代替交通のルート案やダイヤなどの検討が始まっており、これらが決定した段階で正式に廃止が決まる模様です。

同じく減少率が約93%の奥羽本線の新庄~湯沢では、山形新幹線の大曲延伸計画もあるようです。ただ、輸送密度217人/日という状況では厳しいでしょう。ちなみに、山形~新庄は、新幹線開業前は7,000人/日以上ありましたが、2024年には4,752人/日に減っています。

減少率95%以上のJR線区

JRが発足して37年のあいだに、95%以上も減少した線区が2つあります。津軽線と芸備線の一部区間です。

| 社名 | 線名 | 線区 | 減少率 | 1987年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|

| JR東日本 | 津軽線 | 青森~中小国 | 95.55% | 10,813 | 481 |

| JR西日本 | 芸備線 | 東城~備後落合 | 96.01% | 476 | 19 |

津軽線の青森~中小国は、北海道新幹線の開業により在来線特急が消滅したことで、利用者が大きく減ったのが原因です。貨物列車の走行区間ですから線路は維持されると思われますが、旅客列車については今後の利用者数次第といえそうです。

減少率がもっとも大きかったのが、芸備線の東城~備後落合。96.01%という非常に高い数値ですが、コロナ禍前の2019年度の減少率は約98%なので、これでも改善したほうです。同線区では、2024年3月より国の再構築協議会が始まり、今後の行方が注目されます。

自治体が「見て見ぬふりをしていた時代」は終わった

一般的に、ローカル線の減少は少子化や過疎化、モータリゼーションの進展などが原因といわれます。ただ、37年間で8割以上も減っている地域だと、それ以外にも理由があるのではないかと考えられます。

たとえば、まちづくり。37年のあいだに駅周辺から人影が消えた地域も多いでしょう。沿線自治体が道路ばかりに手厚く支援し、鉄道は事業者任せで見て見ぬふりをしてきた結果といえるかもしれません。

また、JR東日本と西日本の線区が多い点も、気になります。単純に路線数が多いだけでなく、黒字企業だからと安心してJRにお任せしていた自治体も少なくないでしょう。現に、利用促進を目的とした協議会を設置していない地域も、両社の沿線自治体には多いです。

鉄道の廃止に危機意識を持ち続け、古くから協議会を設置して活動していた地域では、減少率が低い傾向があります。あいの風とやま鉄道への移管が決まったJR城端線・氷見線の沿線自治体は、1987年に協議会を設置して利用促進の取り組みを続けてきました。両線区とも減少率は50%前後(城端線:43.29%減/氷見線:50.75%減)で他のローカル線よりも低く、輸送密度は2,000人/日以上を維持しています。

都市部も含め日本全国で人口が減っているいま、鉄道事業者任せで何とかなる時代は終わりました。沿線自治体は現実を直視し、鉄道の利用者を増やす、いや減らさないための方策を事業者と一緒に考えていく必要があるのではないでしょうか。

その他のデータ記事

※輸送密度1,000人/日未満のJR線区一覧は、以下の記事にまとめています。

※第三セクターや中小私鉄の輸送密度2,000人/日未満の線区リストは、以下のページで紹介します。

※通勤通学で鉄道を利用する人の割合を都道府県別にまとめた記事は、以下のページで紹介します。

※JR赤字ローカル線(輸送密度2,000人/日未満の線区)の営業係数ランキングは、こちらで紹介しています。

※輸送密度の基本情報について解説した記事は、以下をご覧ください。