【2025年10月10日】国土交通省は、利用者の少ないローカル線の「再構築」のしくみを提言した有識者検討会を、再び始めました。

検討会では、芸備線再構築協議会をはじめ全国各地のローカル線で進む「あり方の協議」の進捗を有識者と共有。その協議で、国の考えや制度に対して地域からさまざまな意見が出ていることが報告されました。

国土交通省は、鉄道の利用者数がコロナ禍以前に回復していない状況も踏まえ、ローカル線の存続には上下分離方式などの「事業構造の変化が必要」と説明。「人口減少時代に相応しいコンパクトでしなやかな地域公共交通への再構築が急務」として、地域課題を踏まえた議論の深化や取り組みの強化につなげたい考えです。

有識者検討会は今後、鉄道事業者や都道府県へのヒアリングおよびフォローアップを実施。それぞれの課題などを整理し、2026年度に新たな提言を公表する予定です。

【解説】再構築協議会のしくみを作った国交省の検討会が再始動した理由

国土交通省が開催した有識者検討会の名称は、「鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会(第2期)」です。

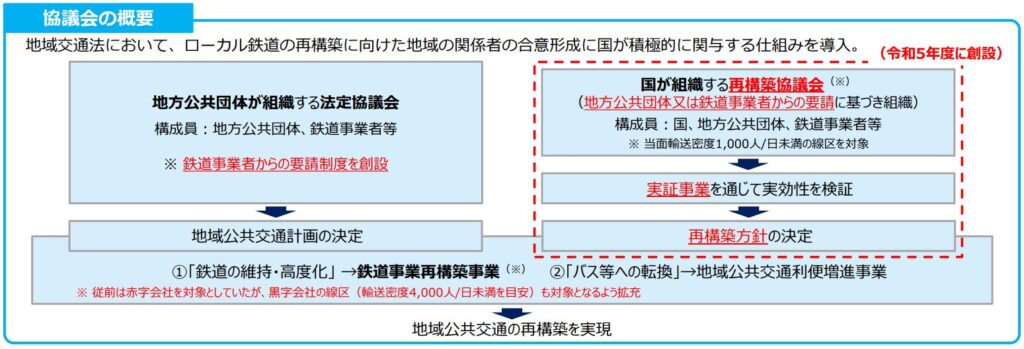

この検討会は、2022年に第1期を開催。利用者の少ないローカル線沿線地域の「公共交通の再構築」について、さまざまな角度から議論されました。第1期の検討会では「国の積極的な関与が必要」として、国が行司役となる再構築協議会の設置や、鉄道の再構築事業で活用できる制度拡充などを提言。これを受けて2023年10月には、改正地域公共交通活性化再生法などが施行されます。

出典:国土交通省「ローカル鉄道の再構築について」

しかし、この法改正に不満を抱く自治体が増えたのです。とくにJRの沿線自治体では「黒字企業のJRに上下分離などで地域が負担するのはおかしい」「JRを作った国も責任を持ってほしい」といった不満が噴出しています。

こうした不満をまとめたのが、全国知事会が2025年4月に提出した「全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望」です。

※全国知事会が訴えた特別要望の内容は、以下の記事で詳しく解説しています。

この特別要望を受け、石破首相は「国と知事が一度議論する必要がある」と提案。国土交通省と関係知事による意見交換が、2025年8月26日に開かれます。

JRローカル線の「再構築」に対する知事たちの不満

意見交換には、広島県・山口県・鳥取県・滋賀県の知事が参加。新潟県も書面で意見を提出しています。各県の知事からは、以下のような意見(不満)が出されています。

- 国として必要な鉄道ネットワークの範囲及びその考え方を示してほしい(広島県)

- JR西の利益は大幅に増えているのに、上下分離などで地域に負担を転嫁するのは適当ではない(広島県)

- 国鉄改革の経緯を踏まえ、財政面を含めて、国としてネットワーク維持に責任を持ってほしい(広島県)

- 上下分離など導入をする場合、必要経費を普通交付税の基準財政需要額に算入するなどの支援をしていただきたい(広島県)

- 被災を機に廃止議論が起きた際に、自治体側から復旧を求める手段がない。被災時における事業者の責務を明確化していただきたい(山口県)

…など

芸備線再構築協議会で不満を募らせた広島県の意見が多くみられます。

こうした要望に、国土交通省は「有識者の意見を聞きながら、ローカル鉄道の再構築や鉄道ネットワークのあり方について議論を深めてまいりたい」と返答します。このやり取りから、第2期の有識者検討会の始動につながったのです。

国と自治体の応酬に板挟みのJR

全国知事会の特別要望に端を発して設置された検討会ですから、「地域の不満を吸い上げ、フォローアップする」ことが主議題になると想定されます。もっとも国土交通省としては、持続可能な公共交通の再構築議論を、もっと多くの地域で進めたい考えです。不満を聞きつつも、「地域にとって必要な公共交通の議論」を促す術も話し合われるでしょう。

ただ、多くの自治体では地域公共交通計画の策定などにおいて、すでに議論してきました。国の制度を活用して、第三セクター鉄道や中小私鉄、路線バスなどの赤字事業者に多額の支援をしている自治体も少なくありません。

こうしたなかで2023年の法改正では、JRをはじめ黒字事業者の赤字ローカル線も地域で議論することが示されました。自治体としては「なんで黒字のJRまで面倒をみないといけないのか?」と疑問を抱くのは当然でしょう。

そもそも、JRという組織を作ったのは国です。いくら国の支援制度があるとはいえ、赤字の第三セクター鉄道と同じ内容の支援をすることに抵抗を感じる自治体もあるでしょう。

とはいえ、バスで十分に運べるくらい利用者数が極端に少ないローカル線で「JRが維持しろ」「国が責任を取れ」と主張する自治体の姿には、疑問を感じます。JRも公共交通事業者のひとつですから、他の事業者と同じく「地域にとって必要な公共交通の議論」をしたうえで存廃を検討しなければ、アンフェアです。

国と自治体が言い争う根本的な原因として、JRのローカル線に対する責任の所在があいまいな点も一因だと感じます。現状では、国は地域に議論を押し付け、自治体は国の責任を追及する「責任逃れの構図」が生まれています。こうした構図になるのは、互いの役割や責任の分担が明確でなく、すべて「事業者(JR)任せ」にしてきたからではないでしょうか。

このような状況でJR各社がローカル線のあり方の協議を申し入れても、自治体は何もできず、国もあやふやな対応しかせず、結局廃止を受け入れるしかないでしょう。地域公共交通を維持するために、それぞれの責任の範囲などを整理する議論から始めなければ、JRに濡れ衣を着せる協議にしかならないのです。

関連記事

参考URL

第1回鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会(第2期)配布資料(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk5_000022.html