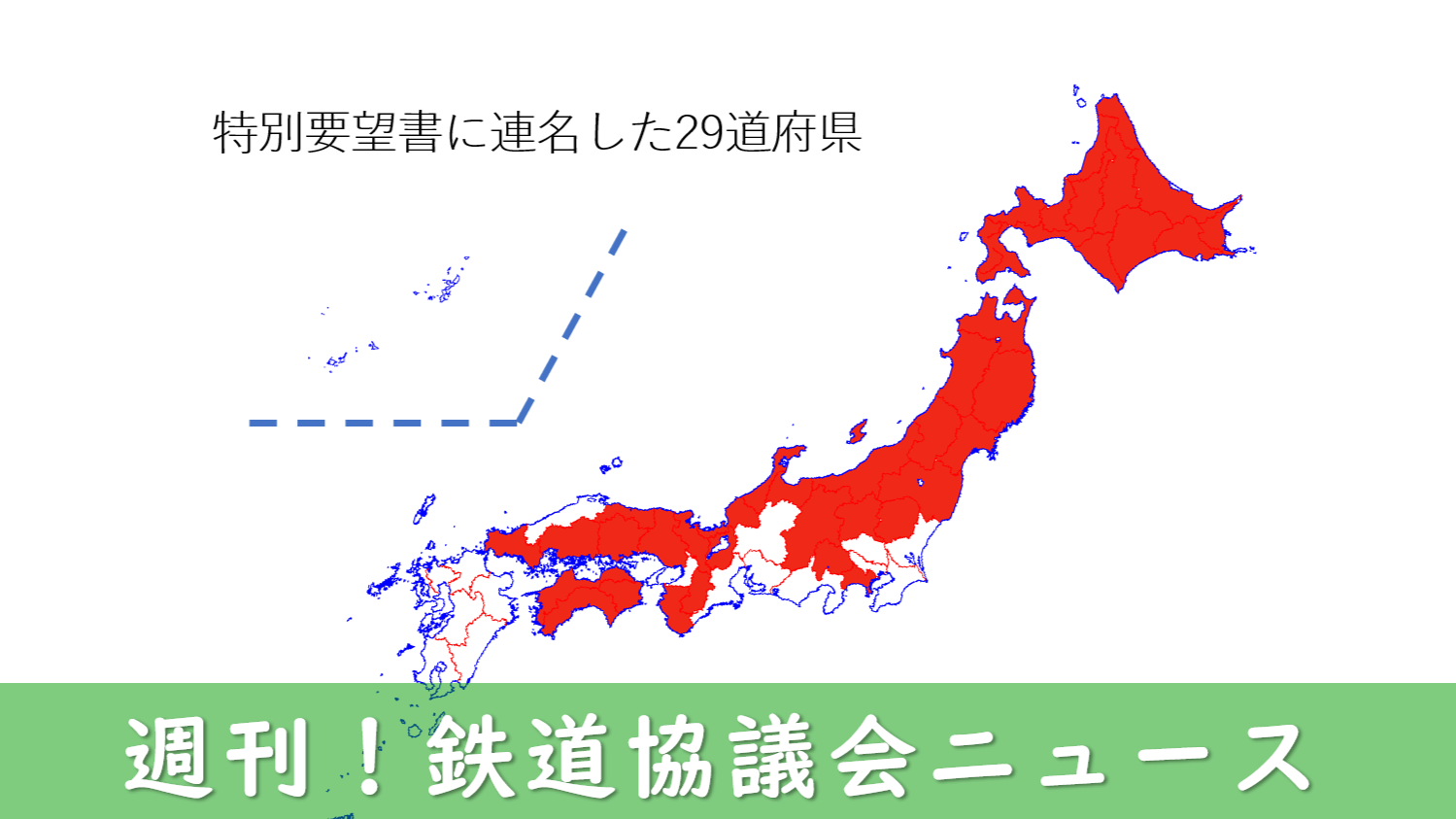

【2025年4月9日】全国の知事で構成される「全国知事会」は、鉄道ネットワークのあり方について国に整理を求める特別要望書を提出しました。この要望書は、29道府県の知事が連名で作成。鉄道ネットワークの考え方や国の負担・支援のあり方など、赤字ローカル線問題に対する国の積極的な関与を求めています。

この日は、広島・山口・鳥取・長野の県知事が首相官邸を訪問。石破首相に要望書を手渡しました。石破首相は「鉄道は、つながってなんぼ」「あまりに人が乗らない路線をどうするのか、知事会と国で議論をしたほうがよいと思う」と述べ、話し合いの場を設ける考えを示したそうです。

提出後の記者会見で、広島県の湯崎知事は「いろんな観点で、ローカル線を含めたネットワークのあり方を考えるべきだ」と強調。長野県の阿部知事は「石破首相は、われわれと同じ思いを共有している。国土交通省との議論の場を作るのは大歓迎だ」と述べました。

また、鳥取県の平井知事は「観光列車を走らせて収入源としていくなど(地方の取り組みを)後押ししていただきたい」と要望。災害で長期不通の美祢線を抱える山口県の村岡知事は「鉄道のあり方を議論する前に、被災した線区の復旧は事業者の責務だと国からも強く示してほしい」と訴えたそうです。

【解説】全国知事会が国に求めた「要望」とは?

全国知事会が国に提出したのは、「全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望」という要望書です。

この要望書は、北海道から四国まで29道府県の連名で提出されました。ただ、赤字ローカル線を多く抱える茨城県や千葉県、岐阜県、三重県、島根県、そして九州7県などは、この要望に賛同していないようです。

29道府県は、国にどのような要望をしているのでしょうか。その内容を要約して紹介します。

基本認識とJRの表明

要望の前置きとして知事会は、国土強靭化や地方創生などの観点から、鉄道が「重要な社会インフラであり、地域活性化に重要な役割を果たしている」と伝えています。しかし、事業者(主にJR)から存廃を含めたあり方の検討が求められており、自治体からみれば「困っているんですよ」とアピールしています。

そこで知事会では、国に対して以下の4点を要望したのです。

【要望1】国土のあり方を見据えた鉄道ネットワークの位置づけ

国に求める要望のひとつが、「鉄道ネットワークのあり方を整理すること」です。これは、芸備線再構築協議会で広島県などが毎回追及している内容でもあります。

鉄道は、「ネットワークでつながってなんぼ」と石破首相も述べていますが、では「ネットワークとして機能する条件は?」「具体的にどの路線なの?」といった、鉄道ネットワークの観点から存廃の判断材料になる指針を国は明示していません。一例として、貨物列車の代替ルートとなり得る路線の条件などもあるでしょう。

一方で要望書では「路線が一部でも廃止されると地域社会の衰退につながりかねない」として、主に中山間地域の持続可能な社会を維持するうえで鉄道ネットワークが欠かせない(=安易に廃止にするなよ)とも訴えています。

【要望2】国鉄改革の経緯と現在のJRの経営状態

これも芸備線再構築協議会で広島県が追及している内容ですが、「JRが担うべき鉄道ネットワークのあり方を示すこと」を国に求めています。

JRという組織を作ったのは国です。そのうち本州3社や九州は完全民営化を果たし、利益を得ています。一方で、民営化時には国鉄時代の長期債務を切り離したり、北海道や四国などには経営安定化のために多額の国費を投入したりと、国が助けてきた一面もあります。そのうえで、「内部補助によりローカル線を維持していくものとされた経緯がある」とJRに与えられた役割を伝えています。

つまり、「これだけ国の手厚い支援を受けて生まれた企業が、なぜローカル線を維持できなくなったのか?」という疑問が、地方には根強くあるのです。その疑問に、内部補助の考え方やJRが運営できない路線の基準などを、JRを作った国も明確にしてほしいと要望しています。

【要望3】国の負担のあり方

3つ目の要望は、「国の責任や負担のあり方を明確にすること」です。

不採算路線に対して、鉄道事業者は上下分離方式の導入をはじめ沿線自治体に支援を求める傾向があります。しかし、財政規模の小さい自治体には鉄道を運営する体力がありません。

こうした背景から、要望書では「負担や路線維持の責任を一方的に自治体へ転嫁してはならない」と訴求。とくにJRに関しては国が作った組織であることから、国の責任や負担のあり方を明確に示してほしいと訴えています。

【要望4】鉄道施設の自然災害からの速やかな復旧について

4つ目は、災害で長期不通となっている路線に対する要望です。

要望書では、長期不通の原因のひとつに「社会インフラである鉄道ネットワークの考え方を国が示していないこと」があるとし、鉄道ネットワークの位置づけを明らかにすることを求めています。

また、事業者が「不採算路線だから維持が難しい」というなら、その負担について国の責任のあり方を明らかにすることや、復旧に関する支援制度の拡充、さらに事業者の一方的な理由で安易に存廃や再構築の議論を行わないように、国が指導することも求めています。

このほか、自治体などが取り組む利用促進事業への支援拡充や、その取り組みに事業者も協働するようにはたらきかけることも、国に要望しています。

以上が特別要望のざっくりとした内容ですが、知事会は「赤字ローカル線の問題に、国も真剣に取り組んでほしい」という願いがある一方で、「俺たちは被害者だ。国やJRが何とかしろ」という他力本願の考えも垣間見える内容に感じます。後者に関しては、以下のコラム記事で解説します。

※全国知事会が提出した特別要望書は、以下に掲載しています(PDF)。

その他の鉄道協議会ニュース

埼玉高速鉄道の岩槻延伸計画 – 県と市の連名で事業実施要請へ

【2025年4月8日】埼玉県の大野知事とさいたま市の清水市長は、埼玉高速鉄道の延伸計画について意見交換をおこない、2025年度内の事業実施要請をめざすことで合意しました。知事と市長の連名で要請する予定です。延伸計画の区間は、浦和美園~岩槻の約7.2km。概算事業費は約1,400億円、工期は14年とされています。

さいたま市では当初、2023年度中の事業実施要請をめざしていました。しかし、人件費などの高騰で事業費が膨らみ要請を断念。その後、中間駅などで定住人口の増加を想定した「費用便益比」を試算したところ1.0~1.2となり、国の補助金制度が活用できるとして要請をめざすことになったそうです。

さいたま市では、2025年夏までに中間駅周辺のまちづくりを検討する有識者会議を設置し、事業計画の具体案の作成に入るとしています。