国鉄末期、利用者が減少したローカル線では運行本数を減らす「減便」が実施され、さらに利用者離れを招くという負のスパイラルが全国各地でみられました。このときの反省を踏まえ、JRをはじめ鉄道事業者は減便の判断にはかなり慎重な姿勢を取っているようです。それでも、利用者の減少などを理由に減便する路線は少なくありません。

そもそも、鉄道事業者が減便する背景にはどのような事情があるのでしょうか。また、利用者がどれくらい減ると減便の対象になるのでしょうか。「増便すれば利用者が増える」という説も含め、鉄道事業者の減便事情に迫ります。

鉄道事業者が減便をする理由

鉄道事業者がローカル線の減便を検討する背景には、いくつかの理由があります。主な理由は、以下の通りです。

(1)利用者の減少

(2)経費削減

(3)人員不足

それぞれの理由を深掘りします。

(1)利用者の減少

もっとも多い理由が、利用者の減少による減便です。鉄道事業者は、利用実態にあわせて運行本数を調整することで、持続可能なサービスの提供に努めています。最近でも、コロナの影響で利用者が減少したことを受け、全国各地の鉄道事業者が減便を実施したのは記憶に新しいところです。

なお、利用者がどれくらい減ると減便されるかは、後ほど事例を交えて解説します。

(2)経費削減

コロナによる減便も経費削減の一環ですが、ほかにも鉄道事業者の経営悪化が理由で減便されることもあります。最近のケースとして、JR北海道が老朽化した車両を更新できないのを理由に、2016年のダイヤ改正では全路線で79本も減便したことがありました。

また、国鉄末期には年間数千億円もの赤字額を圧縮するため、細かい需要を調べずに減便を実行しています。これが、利用者離れを招く一因になったばかりか、一部のローカル線では都市部のラッシュアワー並みに混雑する列車が現れるなど、サービスの低下をもたらしたのです。

(3)人員不足

近年は、乗務員や保線作業員などの人員不足により、減便されるケースが増えています。最近でも、福井鉄道や島原鉄道など地方の私鉄を中心に、乗務員不足による減便が実施されました。

JRなどの大手でも保線作業員の不足を理由に、日中に減便して作業するローカル線が増えています。ただ、この場合は数日間の対応ですから厳密には減便ではありませんが、JRでも人手不足に悩んでいる実情がうかがえるでしょう。

利用者がどれくらい減ると減便されるのか?

上記の理由のうち、もっとも多いのが「利用者の減少」にともなう減便です。では、ローカル線において利用者がどれくらい減ると減便の対象になるのでしょうか。ここで、輸送密度と列車の運行本数の推移を公表しているJR北海道とJR九州のローカル線を例にみていきます。

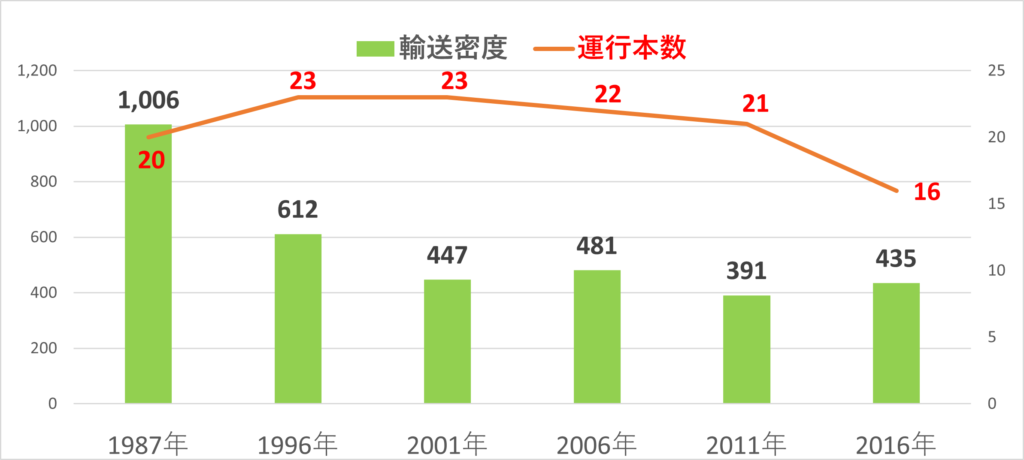

【JR北海道】花咲線の輸送密度と運行本数の推移

まずは、JR北海道の黄線区(輸送密度2,000人/日未満の線区)のなかで、輸送密度の減少率がもっとも大きい花咲線(根室本線の釧路~根室)からみていきます。

参考:JR北海道「輸送密度の推移」「定期列車本数の推移(各年4月時点の本数)」をもとに筆者作成

JR北海道のローカル線では長年減便を実施せず、できる限り運行本数の維持に努めてきました。花咲線では当初、増便も実施されています。

しかし、利用者数は一貫して減少が続き、輸送密度ベースで半減した2006年に1本減便。2011年には再び1本減便され、さらに車両の老朽化を理由に2016年には5本も減便されます。一気に5本も減便すれば、利用者が大きく減ることが想定されますが、実際には前年の449人/日から435人/日と、輸送密度はほとんど変わっていません。

ちなみに、2017年の輸送密度は264人/日まで減少しています。これは、JR北海道が観光客向けフリーきっぷの販売数を輸送密度に反映させるなど、計算方法の変更による影響です。観光客だけで考えると、減便が少なからず利用者離れに影響しているものと考えられます。

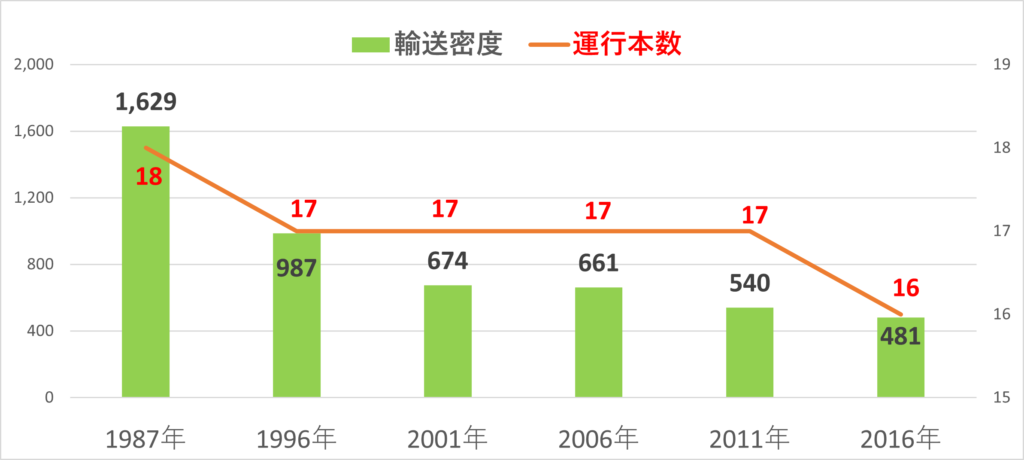

【JR北海道】室蘭線の輸送密度と運行本数の推移

花咲線と同じく、黄線区で減少率の大きい室蘭本線の沼ノ端~岩見沢のケースもみてみましょう。

参考:JR北海道「輸送密度の推移」「定期列車本数の推移(各年4月時点の本数)」をもとに筆者作成

室蘭本線(沼ノ端~岩見沢)の場合、輸送密度が約4割減少した1996年に1本減便しています。さらに2016年には車両の老朽化により1本減便されますが、前回の減便から20年のあいだに輸送密度は半減しています。

輸送密度ベースで総じてみると、利用者が4分の1になった段階で1往復減便されたことになります。

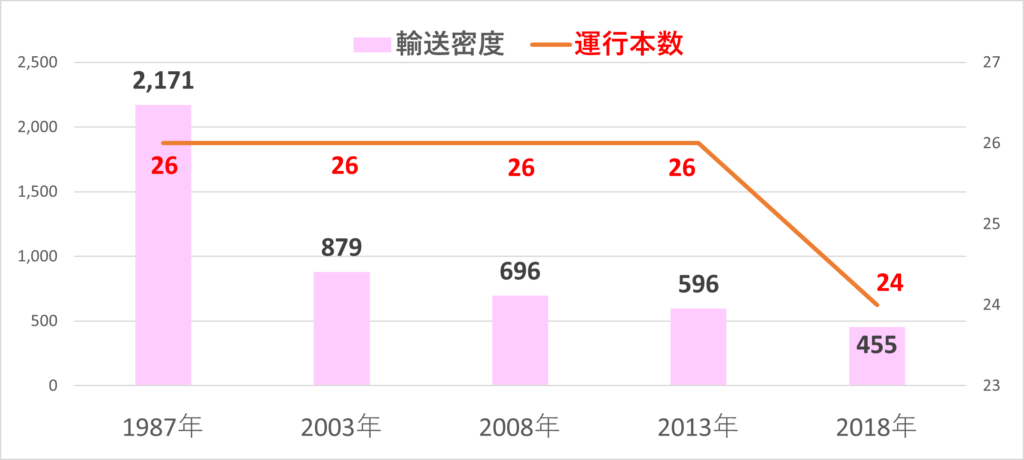

【JR九州】肥薩線の輸送密度と運行本数の推移

続いて、現在災害復旧協議中の肥薩線についてみていきます。

参考:国土交通省「第2回 JR肥薩線検討会議」のデータをもとに筆者作成

肥薩線(八代~人吉)は急行や特急も走行しますが、これらの優等列車を含めた運行本数は30年以上維持されてきました。

2018年のダイヤ改正でJR九州は、新幹線も含めた管内全域で減便ダイヤを実施します。このとき肥薩線も初めて1往復減便されますが、輸送密度は30年のあいだに8割近くも減少していたのです。

JR九州では、2022年にも管内全域で減便ダイヤを実施。都市部を中心に、サービスの低下が問題視されています。ただ、ローカル線では利用者が大きく減少するまで本数を維持してきた点も、注目すべきポイントでしょう。

1往復減便するのに利用者8割減の実態

JR北海道とJR九州のローカル線では、輸送密度ベースで利用者数が8割近く減少しなければ減便を実施しなかったことがわかります。これが、国鉄時代の「反省」にもとづき、30年以上貫いてきたJRの姿勢なのです。

JR本州3社や四国でも、北海道や九州ほど我慢していないにせよ、簡単には減便を実施していません。もっとも、運行本数の多い都市部の路線では、減便しても大きなサービス低下につながりにくいため、利用実態に応じてダイヤを見直すことはあります。しかし、毎時1本の運行もないローカル線では、1往復減便すると利用者に重大な影響を与えます。このため、なかなか減便できないのが実情なのです。

それでも減便される路線は、「通学定期客がバスでも十分運べる(または通学定期客がいない)」など、公共性の観点を鑑みても鉄道を維持するのが困難なくらい利用者が減っている路線と考えられます。

鉄道事業者から減便の申し入れを受けた自治体は、運行本数の維持を要望する前に、利用者が大幅に減っている現実を直視し、これ以上減少しないよう対策を考えることのほうが、優先すべき課題ではないでしょうか。

増便で利用者が増える路線と増えない路線

利用者の減少に歯止めをかけるため、「増便」を実施する路線もあります。実際に、増便して利用者の増加につながった事例は多く、なかでも有名なのが富山ライトレール(現:富山地方鉄道)のケースでしょう。

富山ライトレールはもともと、JR西日本が運行していた富山港線をLRT化した線区です。事業移管の際に、運行本数をJR時代の1日38本から132本にまで増加。新駅(電停)を設置するなどの利用促進策も功を奏し、利用者数は平日で2倍以上、休日には3倍以上にまで増加しました。

この成功事例を受けて、国もLRTを推奨するようになりますが、これが他の路線でも通用するかといわれると、そうとは限りません。富山ライトレールが成功した背景には「潜在ニーズがあった」ことが大きな要因だったといわれます。

ここでいう潜在ニーズとは、「鉄道を利用したくても利用できない人」のこと。たとえば、「利用したい時間帯に列車がない」「乗り継ぎのバスの時間帯があわない」など、鉄道を利用する意思はあっても何らかの理由で利用してこなかった人を指します。こうした人たちが多い地域であれば、増便によって利用者を増やせる可能性が高いでしょう。

一方、花咲線の事例でもわかるように増便しても利用者が増えないケースもあります。これは、「潜在ニーズが少ない」または「そもそも沿線人口が少ない」ことが、利用者が増加しなかった理由として考えられます。

自治体主体で利用促進策を検討する協議会では、ほとんどのところで増便も施策のひとつに挙げられます。しかし、潜在ニーズのない地域ではどんな利用促進策を実施しても、よほど観光客に魅力的な地域ではない限り、利用者は増えないのです。

利用促進策を考える前に潜在ニーズの調査を

潜在ニーズがどれだけあるかを調べるには、沿線住民に対するアンケート調査の実施が有効です。その地域で「鉄道を利用したい人がどれくらいいるのか」「なぜ鉄道を利用しないのか」といったニーズや課題を明確にしたうえで、それを解決する利用促進計画を立てて実施すれば、利用者が増やる可能性はあります。

こうした住民の声がどれくらいあるのかも把握せず、他の路線の成功事例を真似た利用促進策を実施している協議会は少なくありません。ローカル線の利用者は、その地域に住んでいる人が大半を占めます。その人々の意向を自治体が調査し、路線ごとの特徴を明確に把握したうえで利用促進策を実行することにより、利用者が増え、ひいては減便を避けることにもつながるのです。

減便を防ぐには、鉄道事業者へ要請するだけでなく、沿線自治体の知恵と努力も求められる時代です。とくにローカル線の減便は、鉄道事業者の「重大なSOS信号」であることも意識しておかなければならないでしょう。