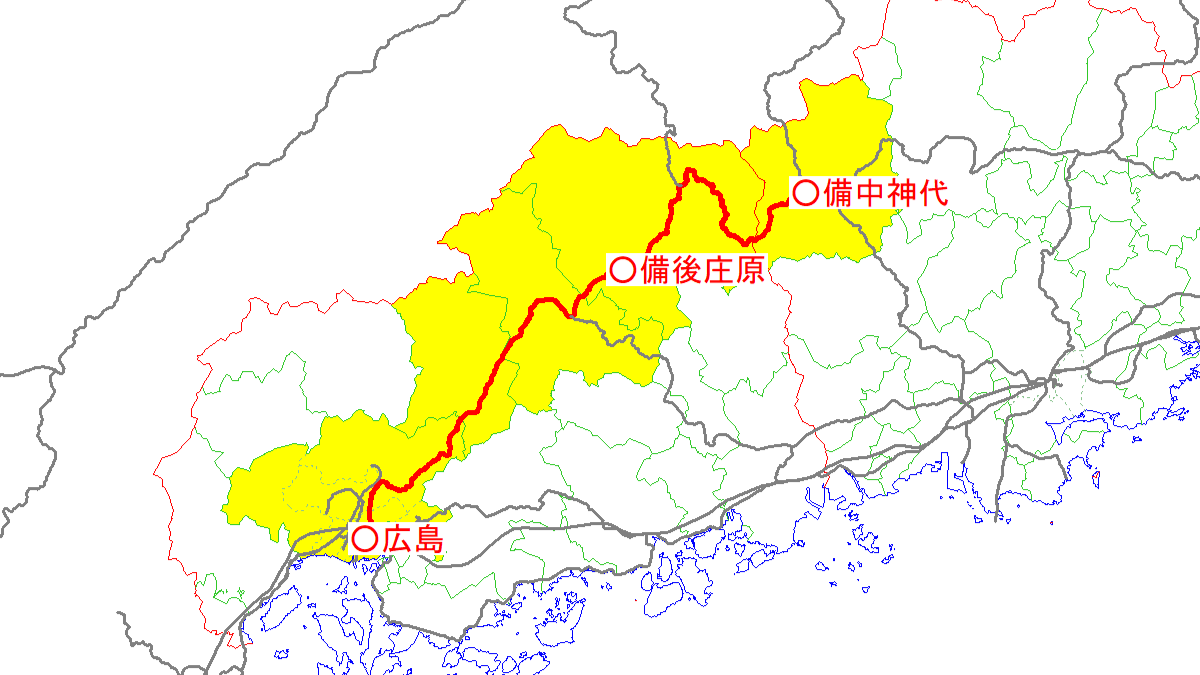

全国初の「再構築協議会」が、JR芸備線で始まりました。協議対象の特定区間に指定されたのは、備中神代~備後庄原の68.5km。存続をめざす広島・岡山の沿線自治体と、代替交通への転換を打ち出すJR西日本の話し合いは、どのような結末を迎えるのでしょうか。また、行司役である国は両者の意見をどうやってまとめるのでしょうか。

沿線住民はもちろん、赤字ローカル線を有す全国の自治体や鉄道ファンも注目する芸備線再構築協議会の進捗をまとめました。

※「再構築協議会とは何か?」をまとめた記事は、以下のページで解説しています。

JR芸備線(特定区間)の線区データ

| 協議対象の区間 | JR芸備線 備中神代~備後庄原(68.5km) |

| 輸送密度(1987年→2024年) | 備中神代~東城:504→81 東城~備後落合:476→19 備後落合~備後庄原:725→76 |

| 増減率 | 備中神代~東城:-84% 東城~備後落合:-96% 備後落合~備後庄原:-90% |

| 赤字額(2023年) | 5億9,000万円 |

| 営業係数 | 3,915 |

※赤字額・営業係数については、2021年から2023年までの平均値を使用しています。

協議会参加団体

岡山県、広島県、新見市、庄原市、三次市、安芸高田市、広島市、JR西日本(中国統括本部)、国土交通省中国運輸局、広島県・岡山県バス協会、広島県・岡山県警察本部、呉工業高等専門学校など

存続・廃止の前提を置かない「芸備線再構築協議会」

第1回の再構築協議会は、2024年3月26日に開催。冒頭で議長を務める中国運輸局長が「存続・廃止の前提を置かず、具体的なファクトとデータにもとづいて議論したい」と宣誓します。

また、この協議会は「再構築方針」を策定する場であるとともに「真摯な協議が継続する限り、3年を超えても協議を打ち切ることはしない」と議長が伝えます。ちなみに再構築方針とは、該当線区の利用促進や代替交通を含めた再編など、公共交通の利便性を高めるための方策をまとめた計画案のことです。再構築協議会のゴールは、この方針を策定することにあります。

続いて、JR西日本より該当線区(備中神代~備後庄原)の現状説明と、この協議会に対する要望を述べます。現状説明では、利用者数が一貫して減少を続けており列車によっては0人の線区があるといった資料も提示しています。

■新見~備後庄原の線区別平均利用者数(カッコ内は1列車の利用者数)

| 新見~東城 | 東城~備後落合 | 備後落合~備後庄原 | |

|---|---|---|---|

| 平日 | 130(0~45) | 15(0~4) | 109(2~31) |

| 休日 | 90(0~17) | 23(0~10) | 50(0~12) |

参考:第1回芸備線再構築協議会「配付資料一式(芸備線の概況)」をもとに筆者作成

JR西日本も、存続・廃止の前提を置かずファクトとデータにもとづいた議論を要望。そのうえで、「関係者と一緒に交通手段を創っていく『共創の観点』で議論をお願いしたい」と伝えます。「鉄道事業者vs沿線自治体」という対立構図ではなく、沿線自治体と一緒に知恵を絞りながら、よりよい公共交通を創っていくことを、JR西日本は求めたわけです。

芸備線の可能性を最大限追求するための議論を

沿線自治体も、「地域住民の生活を守ることを第一に、持続可能な交通体系の実現に向けて議論したい(岡山県)」と宣誓。また、広島県や庄原市は「あらゆる取り組みを展開して、芸備線の可能性を最大限追求したい」と、再構築協議会での抱負を語ります。

一方で沿線自治体は、JR西日本と国に対して「内部補助で鉄道ネットワークを維持できなくなった理由を説明してほしい」と要望します。鉄道をはじめさまざまな事業で1,000億円超の利益を得るJR西日本が、なぜローカル線を維持できなくなったのか。内部補助で赤字路線を守るとした国鉄改革の経緯を含めて、芸備線が維持できない理由を求めたのです。

これに関して議長である中国運輸局は、「この協議会の場ではなく、全国レベルで検討していく課題と考えている」として、あくまでも芸備線における地域公共交通の話し合いをするよう求めています。

なお広島県などの一部沿線自治体は、その後の協議でも鉄道ネットワークと内部補助の関係について執拗に訴え続けています。この件については「全国知事会の特別要望」にも詳しくまとめられていますので、興味のある方は以下の記事を参照ください。

※「全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望」については、以下の記事で詳しく解説します。

芸備線の「まちづくり」を含めた議論を促す有識者

芸備線再構築協議会には、有識者として呉工業高等専門学校の教授(以下、有識者)も参加しています。有識者は「芸備線はなぜ利用者が減り続けたのかを、しっかりと検証する必要がある」と述べ、その一因として「まちづくりの問題」について言及しています。

ローカル線によくある光景ですが、「駅が町外れにあるため利用者が少ない」という地域は、芸備線でも散見されます。公共交通の見直し議論には、「多くの人が目的地とする場に駅やバス停があるのか?」といったまちづくりの観点から考えることも重要です。

そのうえで、有識者は「まちづくりを検証せずに議論を進め、仮に他の交通手段に転換したとしても、今度はその交通手段が同じ問題に直面しかねない」と警鐘します。単に「鉄道を残すこと」が目的化すると、いずれ鉄道も代替交通も廃止され、地域の衰退に拍車をかける傾向があります。そうならないためには、公共交通を核にまちづくりを再検討することも必要なのです。

再構築協議会はどのように進められる?

再構築協議会のゴールは、地域公共交通の再構築方針の策定です。その策定に必要な材料を集めるため、協議会では「調査事業」と「実証事業」をおこないます。調査事業とは、住民アンケートなどをもとに沿線地域における公共交通の利用実態などを把握するのが目的です。そのうえで、実際にどのような交通手段が適しているかを社会実験する「実証事業」が実施されます。

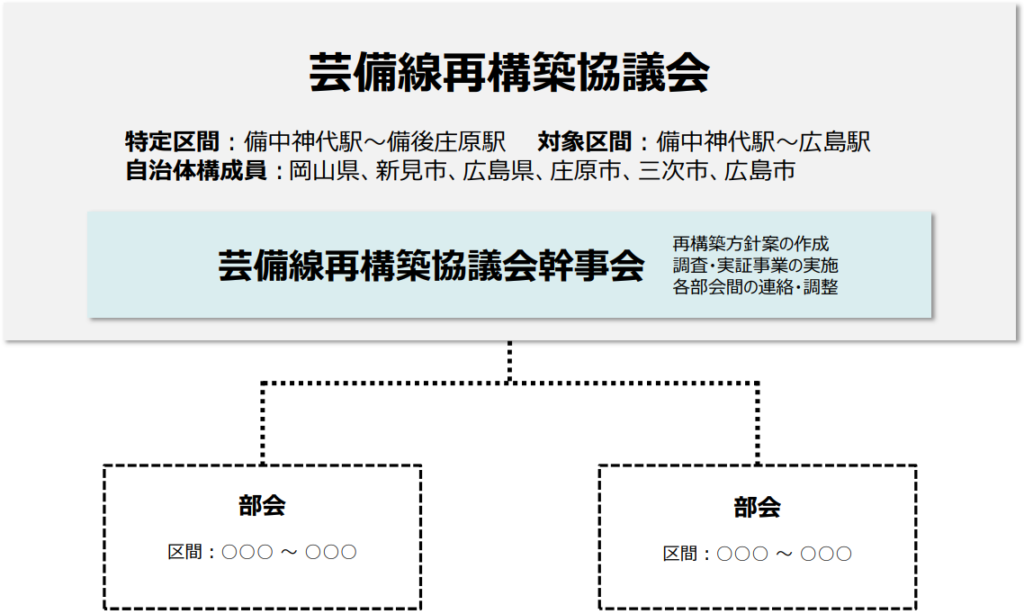

なお、調査事業と実証事業は協議会の下に設置される「幹事会」と「部会」で話を進め、具体的な施策を決めた後に協議会で意思決定される流れになります。

芸備線の第1回幹事会は、2024年5月16日に開催。調査事業に関する議論が始まります。調査事業では、まず沿線自治体やJR西日本が保有する資料やデータを共有。これらを補完するための調査を実施していくことが確認されます。具体的な調査内容は、第2回幹事会(2024年7月10日)で示され、「沿線人口の推移と交通分担率」「二次交通の接続環境」「地域経済の観点からみた芸備線の価値」など、36項目におよぶデータを集めることが確認されます。

幹事会で決まった調査事業の内容は、第2回協議会(2024年10月16日)で承認。2024年度中に実施することと、実証事業は2025年度から始めることが確認されます。なお調査事業は、広域的なデータの取得が必要という沿線自治体の要望から、広島~備中神代の全線でおこなうことになりました。

芸備線がもたらす経済波及効果は6億円超?

第2回協議会(2024年10月16日)では、芸備線がもたらす経済波及効果についても議論するように、有識者が提言しています。

例えば、道路整備を計画する場合、収益ではなく、道路が地域にもたらす便益を考えるものであるが、これまでの再構築の議論の中で、収益はカバーできないが鉄道の社会資本としての便益や、経済が循環するにはどうすればよいか、という議論が乏しかった。地域にお金が循環するというは、鉄道事業の収支ではなく、地域全体の便益といった循環する地域経済の観点で議論すべきではないか。

出典:第2回芸備線再構築協議会 議事概要

芸備線(備中神代~備後庄原)の赤字額は、年間で6億円前後。JR西日本の収支だけで議論しても、廃止になるのは明白です。しかし、鉄道には地域にもたらす経済波及効果もあります。この観点を無視すると、「鉄道がなくなると街が廃れる」という事象が起きやすくなるのです。

芸備線を存続させることで、沿線地域にどれだけの便益(経済波及効果)をもたらすのか。これを調査事業で明確にするように、有識者が求めます。

これに対して沿線自治体は、「芸備線の可能性を最大限追求したい」という主張から、今後実施予定の実証事業で生まれる経済波及効果も含めて、芸備線の価値を明らかにしてほしいと懇願します。この意見を国も認め、コンサルティング会社を通じて便益を試算することになりました。

その結果は、第3回協議会(2025年3月26日)で明らかになります。

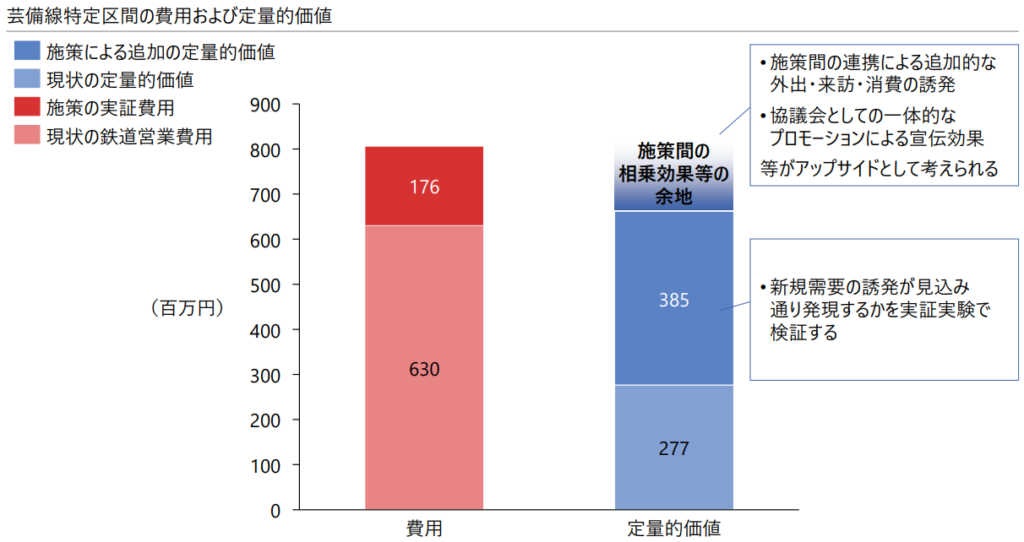

まず、実証事業を実施する前(現状)の芸備線がもたらす経済波及効果ですが、年間で2憶7,700万円と試算されます。内訳は、JR西日本が得る運賃収入(約2,000万円)、鉄道の廃止により利用者や家族が被る負担額(バス・タクシーとの運賃差や家族の送迎負担などが5,800万円)、沿線住民の外出や定住者促進の効果(1億3,400万円)、観光誘客による経済波及効果(約4,000万円)などです。

一方、実証事業の施策の実施で想定される経済波及効果は、年間3億8,500万円と試算されました。これを現状の経済波及効果に足した、6億6,200万円が実証事業後にもたらされる「芸備線の価値」と算出されたのです。

なお、実証事業の実施に必要な予算は、1億7,600万円と算出されました。これにJR西日本の営業費用(6億3,000万円:2023年度実績)をくわえると、トータル8億600万円の費用がかかります。つまり、JR西日本と沿線自治体などが8億円以上を負担しても、芸備線の沿線には6億6,200万円の便益しか得られないという結果になったのです。

従来の協議会では、この試算結果から「鉄道の廃止」を決定する自治体が多く見られました。しかし、芸備線再構築協議会では実証事業をまだ実施していません。その結果によっては、定量的価値が費用を上回る可能性があります。それに、他の交通モードに転換した場合の便益試算はおこなっていないため、この結果だけで鉄道の存廃は決められないと、国は伝えます。

いずれにしても、沿線自治体がこれから取り組む実証事業の結果で、芸備線の将来を決めることになったのです。なお、実証事業は2025年7月から始まる予定です。

芸備線の関連記事

※鉄道ネットワークの方向性を示すことを求める広島県などの主張は、以下の記事で詳しく解説します。

※再構築協議会に至るまでの沿線自治体とJR西日本との協議の流れは、以下のページにまとめています。

※沿線自治体と協議を進めている路線は、ほかにも複数あります。各路線の協議の進捗状況は、以下のページよりご覧いただけます。

参考URL

芸備線再構築協議会について(中国運輸局)

https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/tetsudou/sankosen_00001.html

輸送密度2,000人/日未満の線区別経営状況に関する情報開示(JR西日本)

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/231128_00_press_shuushi.pdf

地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001626587.pdf