2025年は、豪雪の影響で運転を見合わせるローカル線が多く見られました。JR飯山線の戸狩野沢温泉~越後川口では、2月18日から25日まで1週間以上にわたり運休。その後も除雪作業のため、一部区間や時間帯で列車が運転を見合わせるなど、影響は長期間に及んだのです。

しかも、JR東日本は代行バスを運行していません。飯山線沿線の公共交通は、どうなっているのでしょうか。とくに積雪が多かった新潟県側で、現地の鉄道とバスを調査しました。

豪雪地帯を駆け抜ける飯山線

筆者が現地調査したのは、2025年3月中旬の平日です。この時期でも飯山線沿線は、深い雪に囲まれていました。調査当日の積雪深は、飯山が97cm、津南が277cm、十日町が197cm。これでも、少ないほうです。

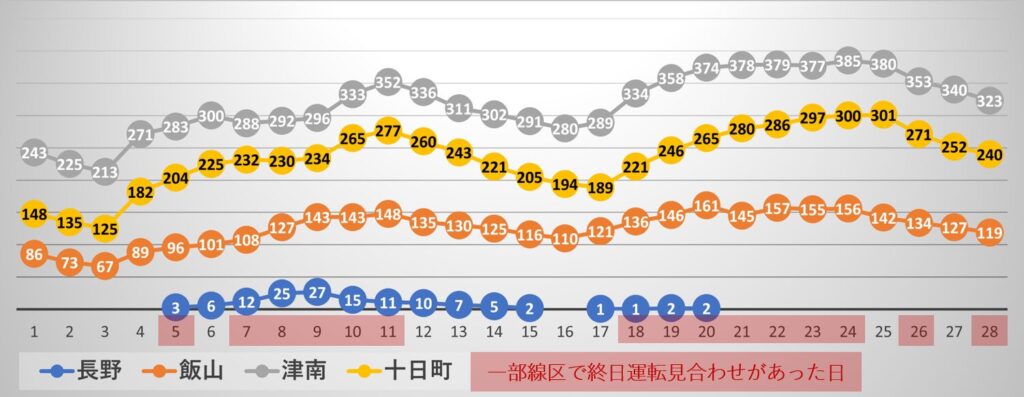

■飯山線沿線地域の積雪深(2025年2月)

2025年2月の飯山線は、大雪や除雪などの理由で運休する日が続きました。一部区間で終日運転見合わせになった日数は、2月だけで15日間(上図の赤枠の日)。全線通して乗れる日のほうが、少なかったのです。

鉄道が運休でも、並走する道路が通行できれば代行バスを運行できます。しかし、JR東日本は代行バスを運行しませんでした。豪雪とはいえ、移動のニーズがなくなるわけではありません。この地域の人たちは、公共交通をどのように利用しているのでしょうか。飯山線(森宮野原~越後川口)と並走するバスも含め、利用状況をみていきましょう。

※長野県側の飯山線(豊野~森宮野原)の乗車レポートは、以下の記事で案内します。

【乗車レポート】飯山線(森宮野原→津南)の利用実態

筆者は、森宮野原駅12:25発の下り列車(131D)に乗車。大きなリュックを抱えた50~60代くらいの男性を中心に、31人が乗っています。この日は、青春18きっぷとJR東日本のフリーきっぷ「きゅんパス」が利用できる日でしたから、観光客の姿が目立ちます。地元の人は、数人程度。ここで、津南までの乗降客数をまとめておきましょう。

■乗降客調査(森宮野原12:25→津南12:39)

| 乗車数 | 降車数 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 森宮野原 | 3 | 0 | 長野方面の乗客を合わせて31人乗車 |

| 足滝 | 0 | 0 | |

| 越後田中 | 3 | 1 | 乗車は3人とも高校生/下車は初老の男性 |

| 津南 | 10 | 1 | 乗車は高校生 |

津南駅 12:39着(131D)

津南で下車したのは筆者のみ。乗車は10人で、いずれも地元の高校生のようです。

津南駅は町の中心部から2kmほど離れており、高校(津南中等教育学校)や町立津南病院なども中心部にあります。津南駅で乗車した高校生は、駅までバスで来たのでしょう。津南駅前12:17着の南越後観光バスがありました。ちなみに、バスの運行本数は1日12本(6往復)。次のバスは3時間後です。タクシーもないので、歩くか…。

並走する路線バスは鉄道より便利?

中心部に向かう道路の脇には、1~2mの雪が積もっています。ただ、アスファルトは乾いており、スムーズに歩けました。

およそ20分で、国道117号線へ。この道路沿いが津南町の中心部です。国道は片側一車線で、それほど広くありません。雪を積んだトラックが、ひっきりなしに走っています。この国道には、十日町駅行きの南越後観光バスも走っています。津南役場前から、しばらくバスに乗って移動しましょう。

津南役場前 13:35発(南越後観光バス)

津南と十日町駅を結ぶ「十日町~津南線」は、おおむね1時間に1本の間隔で運行。1日13往復あります。飯山線は8往復ですから、バスのほうが多いです。しかもバスは、津南町の中心部を通ります。このため、十日町市と行き来する公共交通利用者は、バスを利用する人のほうが多いと考えられます。

十日町市の地域公共交通計画によると、十日町~津南線の利用者数は1日平均で289人(2022年度)。コロナ禍前の2019年度は、391人が利用しています。飯山線の乗車人員は、津南駅が79人、十日町駅が481人(2019年度)。十日町駅の人数には越後川口・長岡方面の乗客も含むため、十日町~津南に限るとバスのほうが多いかもしれません。

とはいえ、バスも赤字です。十日町~津南線の収支率は74.6%、赤字額は年間で約1,500万円です(2021年10月~2022年9月の実績)。ただ、南越後観光バスのなかで収支率がもっとも高く、稼ぎ頭の路線でもあります。

また、飯山線が運休した場合、十日町~津南線が代行の役割を担います。JR東日本が代行バスを走らせないのは、既存の路線バスで十分輸送できるからでしょう。もっとも、朝夕時間帯は大混雑すると思いますが…。

さて、筆者は中里支所前でバスを下車します。津南役場前からの利用者数は、8人でした。ここから飯山線の越後田沢駅へ向かいます。

【乗車レポート】飯山線(越後田沢→津南)の利用実態

中里支所前と越後田沢駅は、500mほど離れています。乗り換え時間は約10分。急いで駅へ向かいます。

越後田沢駅 13:59発(186D)

ここから上り列車(戸狩野沢温泉行き)に乗車し、津南へ戻ります。車内には14人が乗車。大きいリュックを抱えた若い男性客が目立ちます。

越後田沢~津南の乗降客数は、以下の通りです。

■乗降客調査(越後田沢13:59→津南14:10)

| 乗車数 | 降車数 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 越後田沢 | 1 | 2 | 越後川口方面の乗客を合わせて14人乗車 |

| 越後鹿渡 | 0 | 0 | |

| 津南 | 0 | 3 |

津南までの乗車時間は約10分。バスも10分ほどでしたから、スピードは同じくらいです。津南駅の待合室には、4人グループの若い女性が座っていました。話す言葉から、中国から来日した旅行者のようです。津南で降りてどこに行ったのか、気になります…。

このほか、3人グループの若い男性の姿も。駅できっぷを購入していたので、地元の人のようです。

【乗車レポート】飯山線(津南→十日町)の利用実態

津南駅 14:41発(135D)

2両ワンマン列車が津南駅に到着。ここから十日町駅をめざします。津南駅では、女性4人グループと男性3人グループ、高齢の女性1名、そして筆者の計9人が乗車します。車内には、観光客やスーツ姿のビジネス客、地元の高齢者など22人が乗車していました。

列車はしばらく信濃川に沿って、ゆっくり走行。越後水沢駅あたりから、急にスピードがアップします。この付近から十日町駅まではほぼ直線ですから、並走するバスより優位性がある区間です。

津南~十日町の乗降客数は、以下の通りです。

■乗降客調査(津南14:40→十日町15:06)

| 乗車数 | 降車数 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 津南 | 9 | 0 | 長野方面の乗客を合わせて22人乗車 |

| 越後鹿渡 | 0 | 0 | |

| 越後田沢 | 3 | 0 | |

| 越後水沢 | 0 | 0 | |

| 土市 | 0 | 0 | |

| 十日町 | 0 | 25 | 越後川口行き列車に10人乗り換え |

十日町駅 15:06着

十日町が近づくと、高架の鉄道路線がみえてきます。北越急行ほくほく線です。ほくほく線は1997年に開業した高規格路線。飯山線が豪雪で運休しても、ほくほく線は動いていたようです。

十日町駅も、市の中心部から400mほど離れています。駅前通りは商店街が形成されていますが、人通りも少なく閑散とした状況。十日町市も、国道117号線沿いが賑やかです。

なお、津南行きのバスも117号線沿いを通りますが、いったん十日町駅に寄ってから津南に向かいます。駅前で乗り換えができるため、便利な立地です。

ちなみに十日町からは、長岡行きの路線バスも運行しています。このバスも、飯山線と並行。運行本数は飯山線と同じですが、長岡までの所要時間・運賃で比べると鉄道のほうが有利です。ただ、鉄道は越後川口駅で乗り換えが必要です(長岡まで直行する列車は1日2往復のみ)。

【乗車レポート】飯山線(十日町→越後川口)の利用実態

夕方になり、十日町駅に高校生の姿が増えてきました。十日町16:14発長野行きの列車には、学生を中心に20人くらい乗っています。筆者は、越後川口行き16:26発の列車に乗ります。

十日町駅 16:26発(189D)

この列車は、津南方面からの接続はありません。十日町駅で13人が乗車。越後川口方面も、学生が多いです。下条駅では高校生など8人が降車しますが、他の駅での乗降は少ない様子。十日町~越後川口の乗降客数をまとめておきましょう。

■乗降客調査(十日町16:26→越後川口16:53)

| 乗車数 | 降車数 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 十日町 | 13 | – | |

| 魚沼中条 | 1 | 1 | |

| 下条 | 0 | 8 | |

| 越後岩沢 | 0 | 0 | |

| 内ケ巻 | 0 | 0 | |

| 越後川口 | 0 | 5 |

越後川口駅 16:53着

上越線と接続する越後川口駅で降車したのは5人。全員男性で、このうち3人はスーツ姿のビジネス客でした。観光客はいないようです。

列車は折り返し、戸狩野沢温泉行きとして運行されます。この列車には、上越線からの乗り換え客など20人以上が乗車して出発します。

まちづくりも飯山線の利用者減少につながった?

飯山線を乗り通して感じたことのひとつが、「長野県と新潟県でまちづくりに違いがある」という点です。

長野県では、飯山市のように高校や病院といった鉄道利用者の多い施設を駅の近くに設置し、一定の利用者数を確保しています。これに対して新潟県では、幹線道路沿いに高校や病院を設置し、バスのほうが便利なまちづくりです。こうしたまちづくりも、飯山線の輸送密度に表れていると考えられます。

■飯山線の線区別輸送密度(2023年度)

| 豊野~飯山 | 1,398人/日 |

| 飯山~戸狩野沢温泉 | 414人/日 |

| 戸狩野沢温泉~津南 | 84人/日 |

| 津南~越後川口 | 342人/日 |

飯山線の駅周辺には家が点在し、一定数の人が住んでいます。しかし、鉄道で出かけるには不便です。それは、運行本数の少なさやスピードの遅さだけが理由ではないでしょう。「駅の近くに行きたいところがない」というまちづくりも、マイカー利用者を増やす一因になっていると考えられます。

幹線道路沿いに多く人が集う道路中心のまちづくりを改め、鉄道を中心としたまちづくりができるか。それが、飯山線の廃止を防ぐポイントになるのではないでしょうか。

また、新潟県側は豪雪の影響で鉄道が運休になる日が多いです。その代行輸送として、路線バスの価値が大きい一面もあります。路線バスが走る幹線道路は、行政が管理するため除雪も早く、バスの運行に大きな支障をきたす日は少ないでしょう。

しかし鉄道は、線路もホームも駅周辺も、鉄道事業者が除雪などの管理をしなければなりません。JR東日本からみれば、限られた人材でいかに多くの利用者に影響を与えないようにするかを考えると、利用者の少ない飯山線は投資しづらいのが現状でしょう。

飯山線を安定運行するには、除雪をはじめ地域の協力も必要です。たとえば、上下分離方式に移行して行政が線路を管理すれば、運転見合わせの日が減るかもしれませんし、飯山線の高速化も実現しやすいでしょう。もっとも、行政も人手不足ですし財政状況も厳しいです。限られたリソースで持続可能な地域公共交通を構築するには、鉄道かバスかといった「選択と集中」も検討していかなければなりません。

白銀の大地。夕陽を照らす信濃川のきらめき。幻想的だった飯山線の車窓が後世まで残るよう、鉄道の今後を地域全体で検討していく必要があります。

※長野県側の飯山線(豊野~森宮野原)の乗車レポートは、以下の記事で案内します。

参考URL

十日町市地域公共交通計画

https://www.city.tokamachi.lg.jp/material/files/group/3/honpen202506.pdf

津南町地域公共交通網形成計画

https://www.town.tsunan.niigata.jp/uploaded/life/13359_50136_misc.pdf