2025年8月7日、山口県と美祢市、山陽小野田市、長門市は、JR美祢線をBRTで復旧することに合意します。これにより、鉄道の廃止が事実上決定しました。

度重なる豪雨災害で、長期不通になっていた美祢線。その一方で、利用者数は減少の一途をたどり続け、鉄道としての存在意義が問われる路線でもありました。沿線自治体が鉄道での復旧を諦めBRTに決めた経緯を、JR西日本との協議から振り返ります。

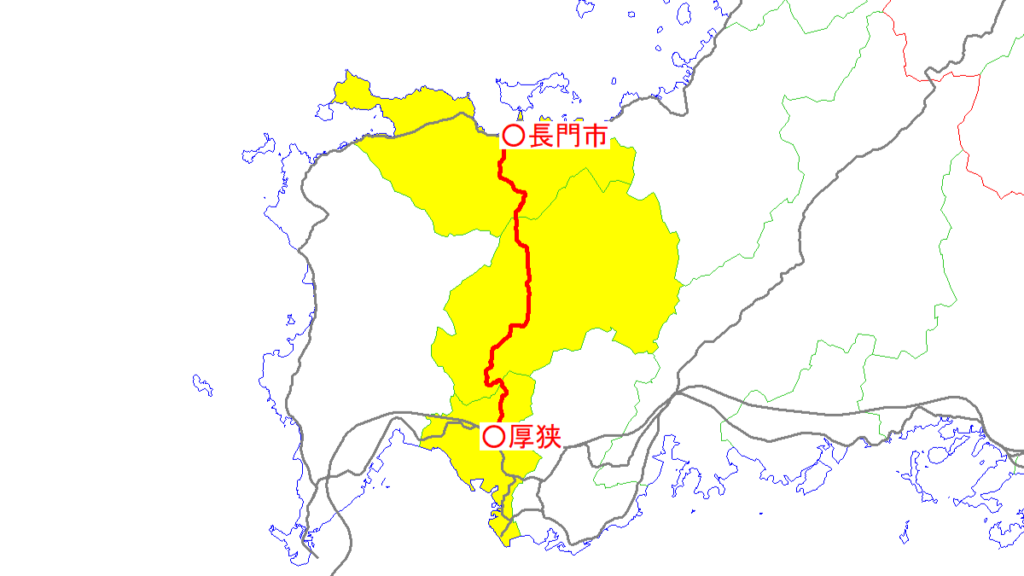

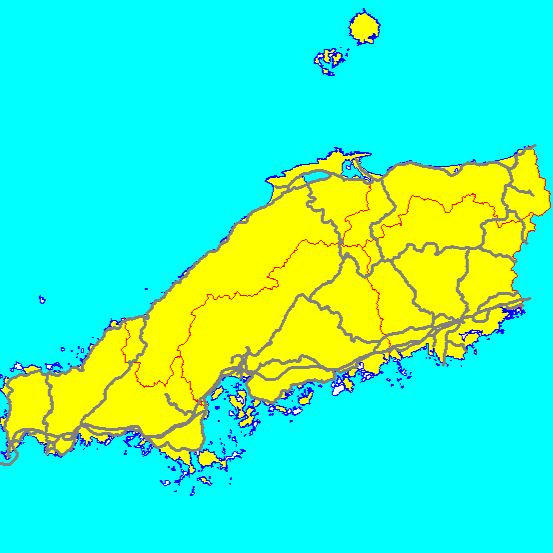

JR美祢線の線区データ

| 協議対象の区間 | JR美祢線 厚狭~長門市(46.0km) |

| 輸送密度(1987年→2019年) | 1,741→478 |

| 増減率 | -73% |

| 赤字額(2019年) | 4億4,000万円 |

| 営業係数 | 630 |

※赤字額・営業係数については、2017年から2019年までの平均値を使用しています。

協議会参加団体

美祢市、山陽小野田市、長門市、山口県、JR西日本、有識者など

災害がJR西との関係性を築いた美祢線沿線自治体

鉄道での復旧を断念させた豪雨災害は、2023年7月に発生したものです。これより13年前の2010年7月にも、美祢線は豪雨災害で長期不通になっています。

2010年の災害では運休期間が1年2カ月、被害総額は約13億円でした。JR西日本は「復旧には河川改修が必要」として、管理者である山口県に被災区間の改修費用の負担を要望。県と国が約6億8,000万円を負担することで合意し、美祢線は2011年9月に運行を再開します。

また、運休中の2010年9月には「JR美祢線利用促進協議会」を沿線自治体が設置。年間10万人の需要創出を目標に、イベント列車や観光列車の運行、二次交通の接続改善、運賃助成制度の創設といった取り組みで、復旧後の利用促進を図ることが決まります。

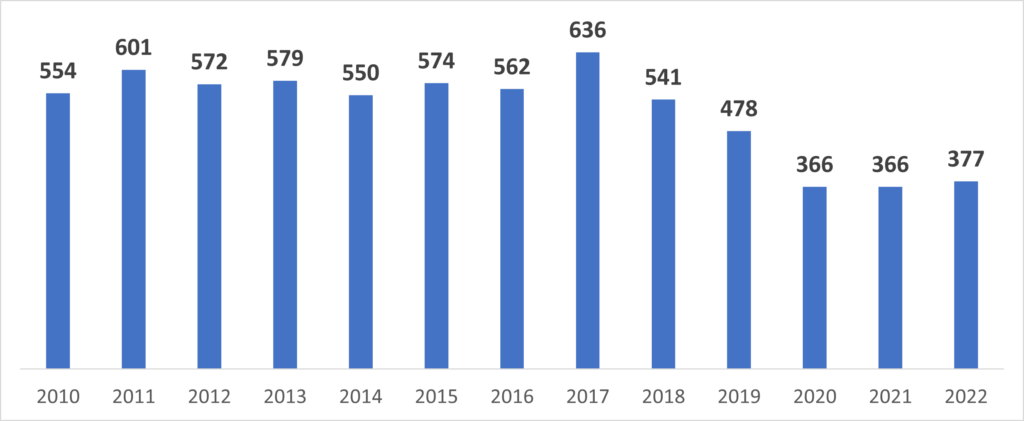

復旧後も、自治体の取り組みは継続。2023年5月18日の協議会では、ラッピング車両の運行や宿泊客への旅行支援、スタンプラリーなど、今後3年間の事業計画を決定します。計画最終年にあたる2025年は、美祢線が全線開通して100周年の記念すべき年です。協議会はこの年に「輸送密度500人/日の回復」をめざし、取り組みを強化したのです。

■2010年以降の美祢線の輸送密度の推移

参考:JR美祢線利用促進協議会「第1回 復旧後の利用促進検討ワーキングループ」をもとに筆者作成

さて、2023年5月18日の協議会では、JR西日本が「美祢線がまちづくりに果たす役割についても議論したい」と、鉄道のあり方に関する協議を提案します。これに対して沿線自治体は「新たな協議の場を模索する必要がある」としながらも、提案を了承します。

2010年の豪雨災害は、沿線自治体とJR西日本の信頼関係を深めるきっかけにもなりました。信頼できるパートナーであるJR西日本からの相談に、沿線自治体は了承したのです。

それから1カ月後、美祢線に再び悲劇が襲います。

豪雨災害で再び甚大な被害を受けた美祢線

2023年7月、美祢線の沿線地域に梅雨末期の豪雨が襲います。この豪雨で第6厚狭川橋梁が崩落したほか、橋梁変状、盛土流失、土砂流入など全線で80カ所が被災しました。

JR西日本は同年9月19日の記者会見で、被災区間だけでなく厚狭川全体の防災強度を高める河川改修の必要性を強調。山口県などに相談したいと伝えます。さらに、「地域交通における美祢線のあり方についても議論が必要」という考えも改めて示しました。

この会見を受けて、沿線自治体は全線開通100周年に向けた事業計画を見送り、復旧後の利用促進を検討するワーキンググループを協議会に設置します。2010年の災害でも、復旧後を見据えた利用促進が大事だと学んだ沿線自治体。今回も、利用促進を検討することで「復旧を後押ししよう」と動き始めたのです。

ただ、この行動はJR西日本が求める「美祢線のあり方の議論」と乖離しており、ワーキンググループの議論が紛糾する一因になります。

美祢線復旧後の利用促進にこだわる沿線自治体

ワーキンググループの第1回の会合は、2023年10月30日に開催。過去の利用促進策を振り返りながら、復旧後の取り組みを議論することが確認されます。

ここで、JR西日本が「地域における美祢線の役割についても議論したい」と、鉄道のあり方の議論を要望。ワーキンググループで議論できなければ、別の組織を立ち上げて並行して進めたいという考えも示します。これに対して沿線自治体は「利用促進協議会に設置したワーキンググループなので、まずは利用促進策の検討が必要」と回答。ただ、JR西日本の提言を否定するわけではないことも、自治体は伝えています。

第2回(2023年12月14日)からは、沿線の地域公共交通計画の策定に携わった有識者(山口大学の教授)を招いて開催。通学定期客や観光客が多いという美祢線の特徴から、「通学と観光の両面で利用促進策を検討していく」ことが確認されます。なお、この会合でJR西日本は「鉄道の大量輸送の特性を発揮するための判断基準」について意見を述べたようです。

その後もJR西日本は、ワーキンググループの会合に参加。利用促進の効果の試算や、将来の人口推計をもとに美祢線の輸送密度の推移予測を示すなど、沿線自治体の要望に応えます。

第4回(2024年2月20日)では、2050年には沿線地域の人口が半減するという予測から「美祢線の利用者減少は避けられない」と伝えるJR西日本に対し、有識者が「利用者を増やす方法を考えるのか、それとも公共交通を持続するための方法を考えるのかの議論も必要」と提言。有識者も、まちづくりなどを絡めた鉄道のあり方の議論の必要性に迫ります。

しかし、沿線自治体は「ワーキンググループは利用促進を検討する場」であることを理由に、この提言も消えていくのです。

利用促進報告書を協議会に提出

ワーキンググループでの話し合いは、第6回(2024年4月16日)まで続きました。これまで議論してきた内容は、「復旧後の利用促進策の検討結果の報告書案」にまとめられ、JR美祢線利用促進協議会に報告されます。

なお、報告書をまとめる際に有識者は次の意見を述べています。

行政がより積極的に鉄道に関与しないと維持できない。観光列車の運行だけではなく、都市計画(まちづくり)に行政が積極的に投資する必要がある。しかし、投資といっても全リソースを総動員すべきかといった議論は当然ながら必要である。

大事なのはこの報告書をどう活用していくかである。意思決定機関は利用促進協議会であり、ワーキンググループの報告を受けて、県や市、JRがどう対応していくのかを検討し、意思決定されるものと理解している。

出典:JR美祢線利用促進協議会「第5回復旧後の利用促進検討ワーキンググループ議事概要」

有識者も、利用促進の議論だけで鉄道を維持できないことを伝えています。とはいえ、ワーキンググループは報告書の作成を目的とした組織ですから、あとは協議会でしっかり議論してほしいと願っての発言でしょう。

その協議会で、沿線自治体とJR西日本とのあいだに深い溝が生まれるのです。

協議会でJR西日本が本音をぶつける

2024年5月29日、JR美祢線利用促進協議会の総会。ここで、ワーキンググループがまとめた利用促進の報告書が公表されます。

報告書では「通学定期の購入支援」「観光列車の運行」「駅周辺の機能強化」などの施策を提言。これらをすべて実施すれば、復旧後の輸送密度は685~1,292人/日になると示します。被災前の美祢線の輸送密度が478人/日(2019年度)ですから、大きく増える予想です。

この報告に対して、JR西日本がいよいよ本音を吐露します。

「大量輸送という鉄道の特性を発揮できるのは輸送密度2,000人/日以上であり、この目標値では特性を生かせない。ワーキンググループの試算では、国の再構築協議会の対象基準(輸送密度1,000人/日)を下回るおそれがある。この結果では、当社単独での復旧も持続的な運行も困難だ」

この発言に対して沿線自治体は「大量輸送だけでなく、通学や観光で果たす鉄道の役割にも目を向けてもらいたい」と反論。さらに、「自治体に何を求めているのか?復旧費用を求めるのであれば、概算コストを示していただけないか」と要望します。

この段階でJR西日本は、美祢線の復旧費用を示していません。その理由として、あり方の議論ができず「現段階で正確に算出するのは難しい」と主張。前提条件を整理したうえで「新たな協議の場で提示させていただきたい」と、美祢線のあり方について議論する場を再度求めます。

この要求を重く受け止めるとした沿線自治体は、いったん持ち帰って対応を検討すると伝え、協議会は閉会したのです。

美祢線の「あり方」を議論する復旧検討部会

2024年7月30日、JR美祢線利用促進協議会が臨時総会を開催します。沿線自治体は「美祢線を復旧するには新たな協議の場が必要」という考えで一致。協議会のなかに「復旧検討部会」の設置が決まりました。

復旧検討部会の第1回は、同年8月28日に開催されます。その冒頭で部会長を務める美祢市が、部会の定義を説明。美祢線を「鉄道で復旧する場合」と「鉄道以外で復旧する場合」について幅広い観点で調査検証する場であり、「存廃を判断する場ではない」ことが伝えられます。この点は、JR西日本も了承済みです。

続いて、「鉄道で復旧する場合」の議論がスタート。ここでJR西日本が、美祢線の概算復旧費用を初めて明らかにします。その額は、トータルで約58億円。内訳は、崩落した第6厚狭川橋梁の改築が約22億円、他の橋梁の橋脚補強工事が約26億円、被災設備の機能回復が約10億円です。

このうち「他の橋梁の橋脚補強工事」について、JR西日本は「被災箇所だけを改修しても、同じ災害に見舞われたら他の橋が被災する」として、工事の必要性を主張。山口県が進める河川改修計画とあわせて実施し、その完了後に鉄道の復旧工事を始める考えを示します。

なお、河川改修工事の完工は約10年後とされました。

事業構造の変更にこだわるJR西日本

ただ、災害復旧に関する国の補助制度が適用されるのは、基本的には被災箇所のみです。被災していない橋梁の橋脚補強工事は施設更新ですから、国の補助対象は「第6厚狭川橋梁の改築(約22億円)」と「被災設備の機能回復(約10億円)」の合計約32億円になります。

また、国の補助制度を利用するには自治体も負担しなければなりません。その額は、復旧後の事業構造によって負担割合が異なります。

これについて、第2回復旧検討部会(2024年10月31日)で事務局が説明。復旧後もJR西日本が引き続き単独運営する場合は自治体の負担割合が4分の1(約8億円)ですが、上下分離方式の導入など事業構造を変更すると、負担割合は3分の1(約10億6,000万円)になると伝えます。

なお、事業構造を変更すると国の特別交付税措置を活用でき、自治体負担額の半分を国が補助します。これにより、自治体の実質負担額は5億3,000万円に減額されることが伝えられました。

■美祢線を「鉄道で復旧する」場合の費用負担割合と負担額

| 国 | 沿線自治体 | JR西日本 | |

|---|---|---|---|

| 事業構造の変更なし | 8億円 | 8億円 | 16億円 |

| 事業構造を変更する | 10.6億円 | 10.6億円(※) | 10.6億円 |

参考:JR美祢線利用促進協議会「第2回復旧検討部会」の資料をもとに筆者作成

とはいえ、補助対象外の約26億円の一部も自治体が負担しなければなりませんし、上下分離方式に移行すれば鉄道施設の維持費が毎年発生します。負担を抑えたい沿線自治体は、JR西日本による単独復旧・運行の可能性について質問します。

しかし、JR西日本は「復旧後の鉄道運営には地域にも参画していただくことが不可欠」と伝え、事業構造の変更はマストの条件という強い意志を示したのです。そのうえでJR西日本は、上下分離方式を導入した場合の維持費に関する資料も提示。沿線自治体には年間3億円以上のランニングコストが生じると伝えます。

ところで、鉄道の運営形態には上下分離方式のほかにも「みなし上下分離」や「第三セクターへの移行」という方法もあります。これについて、第3回の部会(2024年12月19日)でJR西日本が言及しており、みなし上下分離には否定的な見解を示しています。

みなし上下分離の場合、鉄道施設などの保有者はJR西日本のままですから、再び被災した際にはJR西日本にも復旧費用の負担が生じる可能性があります。そのリスクを避けるためか「みなし上下分離は考えていない」と伝えています。

また第三セクターへの移行については、運営ノウハウの支援などで協力する姿勢を示しています。

美祢線のBRT復旧案をJR西日本が提示

第3回復旧検討部会では、「鉄道以外で復旧する場合」についても議論しています。

具体的な方法を説明する前に、JR西日本は「鉄道以外で復旧する場合でも、当社としての役割を果たしたい」という考えを強調。仮にバス転換となった場合でも、責任をもって運営に携わる意思を示します。

そのうえでJR西日本は、鉄道以外の交通モードとして「路線バス(代替バス)」と「BRT」の2案を提示。それぞれのルート案やメリット・デメリットなどを伝えます。いずれのルート案も代行バスのルートを踏襲していますが、BRTの場合は湯ノ峠~厚保にBRT専用道を設ける計画です。

ただ、専用道の区間は約4.2km。鉄道から転換した他のBRTと比べて短いです。これについてJR西日本は、道路と並行する区間が多く、また渋滞も少ないことから「速達性・定時性を確保できる」と伝えています。

これに対して沿線自治体は「他の区間でも設定できないか」という要望が出されますが、専用道が長くなると建設費だけでなくメンテナンスコストも高くなります。もっとも、ルート案は決定したわけではなく、JR西日本は今後のまちづくりにあわせて検討していく考えを示しています。

さて、自治体にとって気になるのが復旧費用と工期です。これについては第4回(2025年2月3日)でJR西日本が説明しています。BRTの復旧費用は約55億円。鉄道だと約58億円ですから、ほとんど変わりません。ただし、自治体の負担額は大きく異なります。

BRTであれば全額が国の補助対象となり、約55億円を国・自治体・JR西日本で3等分した約18億3,000万円になります。ただ、自治体負担分には国の特別交付税措置が受けられ、8割は国が肩代わりします。このため、自治体の実質負担額は約3億7,000万円に減額されると、JR西日本が説明します。

先述の通り、鉄道は「補助対象部分」の負担(約5億3,000万円)と、「補助対象外の部分」の約26億円の一部を足した額が自治体負担額になりますから、大きく低減します。くわえて鉄道の場合は上下分離方式を採用するため、施設の維持管理にかかる費用(年間3億円以上)も自治体負担です。

これに対してBRTであれば、運行赤字(約2億5,000万円と予測)は全額JR西日本が負担します。またBRTの工期は3~4年で、鉄道の10年以上より短く、早期復旧が期待されます。

こうした条件から、JR西日本は「地域の実情や変化に低コストで対応できるBRTが適当」と提言。速達性や定時性、運行頻度といったBRTのメリットを改めて伝え、BRTでの復旧を推奨したのです。

ちなみに路線バス(代替バス)の場合は、営業所設置などの費用として初期費用が約9億6,000万円です。こちらも運行赤字(約2億5,000万円)はJR西日本が負担しますが、所要時間の増加や代行バスの通らない湯ノ峠駅の対応といった課題も多く、選択肢から外れたようです。

■美祢線を「鉄道以外で復旧する」場合の費用負担割合と負担額

| 国 | 自治体 | JR西日本 | |

|---|---|---|---|

| BRT | 18.3億円 | 18.3億円(※) | 18.3億円 |

| 路線バス | 3.2億円 | 3.2億円(※) | 3.2億円 |

参考:JR美祢線利用促進協議会「第4回復旧検討部会」の資料をもとに筆者作成

「復旧費用を出したくない」と本音を漏らす沿線自治体

BRTを推奨するJR西日本に対して、沿線自治体は「鉄道が被災したら、事業者が速やかに復旧するのが基本だ」と主張。自治体に負担を求めない方法も検討してほしいと懇願します。

しかし、JR西日本は2024年の協議会で「JR単独での復旧は困難」と伝えています。また、鉄道で復旧する場合は、上下分離方式などの自治体の支援を求めています。この考えは変わらないとしたうえで「被災前から地域に適した公共交通について議論させてほしいと申し上げてきた」と、2023年5月の協議会で示した提案を改めて説明します。

さらに、この部会での議論は地域公共交通活性化再生法の趣旨や制度にもとづいて進めてきたことを踏まえ、「この法律は地域が主体である。地域がまちづくりを考えるなかで公共交通の必要性を求めるのであれば、自治体にも負担いただくことはあると考えている」と、自治体負担への理解を求めます。

なおも食い下がる沿線自治体は、JR九州の日田彦山線のBRT転換事例を挙げ「JR九州は、BRTで復旧する場合は自治体に負担を求めなかった」と説明(注:実際は2つの橋梁の架け替え費用を福岡県が負担している)。JR西日本は、なぜ自治体に復旧費用を求めるのかと反論します。

これに対してJR西日本は、復旧協議には個々の事情があるとしながら「日田彦山線の復旧合意は2020年7月で、国の補助制度がなかったからではないか」と推測。JR西日本としては、法の枠組みを活用して美祢線を復旧させたいという考えを強調します。そのうえで「地域の皆さまと、よりよい地域交通をつくりあげていきたい」と述べ、2023年の被災前のように自治体のパートナーとしての役割を果たしていく姿勢を示したのです。

両者の応酬が続くなかで、国土交通省(中国運輸局鉄道部)が場を納めようと一喝します。

何が地域にとって一番望ましいのか、利用者にとって何が良いのかという視点での検討が重要である。

出典:JR美祢線利用促進協議会 第4回復旧検討部会 議事概要

復旧検討会議は、あくまでも地域に適した交通モードを検証する場です。そのためJR西日本は、上下分離方式やBRTなど5つの選択肢を提示しました。

しかし、沿線自治体は「鉄道での復旧」に固執し、持続可能な交通モードとして「鉄道が本当に適切なのか」「沿線住民が望む交通体系は何か」という観点から目を背けようとしていました。この観点を無視すると、どれを選択してもいずれ廃止になります。くわえて「復旧費用を出したくない」と、負担を一方的に事業者へ押し付けようとする自治体の姿勢に、国土交通省は注意したのです。

住民アンケートでも「安く復旧できる方法」を望む声が多数

復旧検討部会での議論は、第4回が最後です。ここで議論した内容は、「鉄道や鉄道以外のモードによる復旧の整理・検討報告書」にまとめられ、2025年5月22日に開かれたJR美祢線利用促進協議会で報告されます。

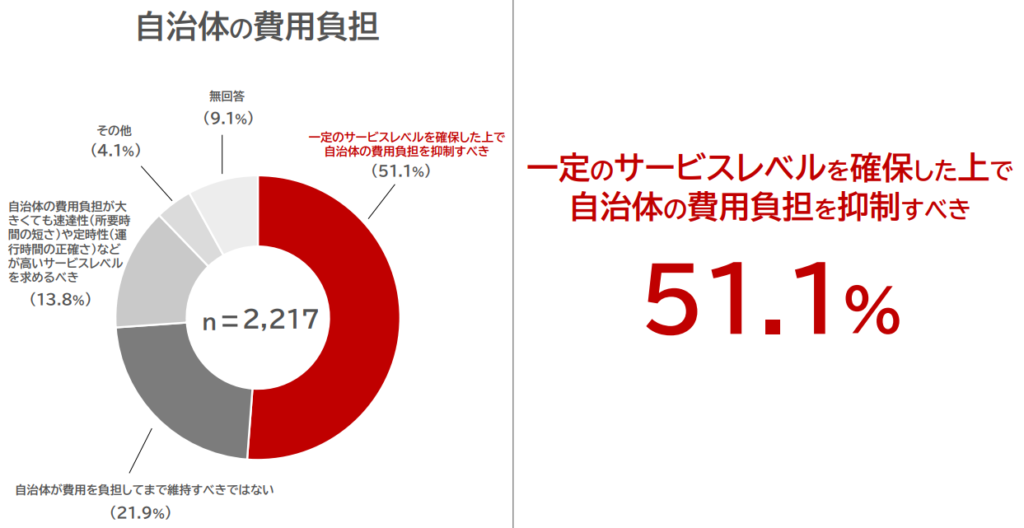

この報告書には、復旧検討部会の議論中に実施された沿線住民アンケートの結果も掲載されています。そのなかに、沿線自治体が復旧費用を負担することについて問う質問もありました。

もっとも多い回答は「一定のサービスレベルを確保したうえで自治体負担を抑制すべき」というもの。鉄道での復旧に必ずしもこだわらず、復旧コストを抑えられる方法を望む人が51.1%もいたのです。次いで「自治体が費用を負担してまで(鉄道を)維持すべきではない」という人が21.9%。「自治体の費用負担が大きくても速達性や定時性などが高いサービスレベルを求めるべき」という人は13.8%でした。

沿線地域は車社会です。美祢線を週5日以上利用する人は、3.5%しかいません(沿線住民アンケートより)。公共交通は必要だけど、高額な復旧費用を求められるなら「安く済む方法」を望む沿線住民が多いという結果が示されたのです。

こうしたアンケート結果からも、JR西日本はBRTを推奨。地元負担を最小化できるうえ、もっとも早く復旧できる方法だと伝えます。

なお、今回の協議会では最終判断を下さず、次回の臨時総会で沿線自治体としての方針を示すことが確認されました。

沿線自治体が美祢線のBRT復旧を容認

2025年7月16日、協議会の臨時総会。沿線自治体の意見を集約し、復旧方法をひとつに選ぶ会議です。

まず、各自治体が意見を述べます。美祢市は、国鉄改革の経緯や鉄道ネットワークとしての美祢線の重要性を強調しながらも「復旧を求め続けても何も進まない」と発言します。

長門市は、「上下分離にして自治体が毎年3億円以上を負担するのは現実的でない」と自治体負担の重さを懸念。さらに、「鉄道に固執して10年も待てない」と復旧までの期間にも言及し、鉄道での復旧に否定的な意見を述べます。これに山陽小野田市が同意。「早期復旧が必要。BRTか路線バスでの復旧を検討すべきだ」と発言します。また、臨時総会に出席していた商工団体や観光団体からは、BRTを支持する意見が相次いだようです。

結果的に、「復旧後の自治体負担を抑えられること」「3~4年で復旧できること」「速達性・定時制などに優れていること」などを理由に、BRTでの復旧が沿線自治体の総意となりました。ただ、BRTであっても沿線自治体には復旧費用の負担が求められます。財政に不安な3市は、山口県への相談を確認し、臨時総会は閉会します。

3市と県の協議は、2025年8月7日に開催。ここでも、早く復旧できて利便性が高まる「BRTによる復旧がベスト」とし、BRTでの復旧に合意します。これにより、鉄道としての美祢線の廃止が、事実上決定しました。

今後は、県を含めた自治体とJR西日本などで法定協議会を設置し、正式なルートや費用負担の割合など具体的な内容を決めるとともに、鉄道事業再構築実施計画を策定。この計画が国に認定されたら、復旧費用などの国の支援が受けられる流れです。

法定協議会は2025年秋から始まる予定ですが、ここで気になるのが「沿線自治体とJR西日本との関係性」です。

BRTでの復旧に合意した協議後、記者会見にのそんだ美祢市の篠田市長は、JR西日本に対して「地域公共交通を担う事業者として、利用促進策にも講じてほしい」と注文しています。これは、復旧後の利用促進を検討していたワーキンググループでの議論をちゃぶ台返しにしたJR西日本への忠告とも捉えられます。JR西日本は、沿線自治体との関係性を修復できるのかという点も、今後の協議で注視したいところです。

なお、法定協議会への移行にともない、JR美祢線利用促進協議会は2025年度末に解散することを決定。15年の活動の歴史に幕を閉じることになりました。

美祢線の関連記事

※2010年の美祢線の災害復旧について解説した記事は、以下のページでお伝えします。

※沿線自治体と協議を進めている路線は、ほかにも複数あります。各路線の協議の進捗状況は、以下のページよりご覧いただけます。

参考URL

ローカル線に関する課題認識と情報開示について(JR西日本)

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/220411_02_local.pdf

協議会の活動(JR美祢線利用促進協議会)

https://www.jrminesen.com/katsudou.html

JR美祢線利用促進協議会の総会が開催(長門市)

https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/wadairoot/wadai/20220519jrminesenriyousokushin.html

復旧後の利用促進検討ワーキンググループ(JR美祢線利用促進協議会)

https://www.jrminesen.com/working_group.html

全線不通の美祢線「単独での復旧困難」JR西が地元に部会設置を提案(山口新聞 2024年5月30日)

https://yama.minato-yamaguchi.co.jp/e-yama/articles/74245

美祢線BRT復旧で一致 山口県・沿線3市、鉄路は廃止 秋に法定協立ち上げ(山口新聞 2025年8月8日)

https://yama.minato-yamaguchi.co.jp/e-yama/articles/93192

山口のJR美祢線利用促進協議会、2025年度末で解散へ 鉄路復旧断念で(中国新聞 2025年8月22日)

https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/699394