全国知事会は2025年4月9日に、鉄道ネットワークのあり方に関する「特別要望書」を国に提出しました。この要望書では、赤字ローカル線問題に「国も真剣に取り組んでほしい」という国の積極的な関与を求めています。

これに対して国は、どのような対応をするのでしょうか。要望内容から、国が突っ込みそうな不足点を洗い出してみます。

「全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望」とは

都道府県知事で構成される全国知事会では、これまでにも鉄道に関するさまざまな要望書を国に提出しています。今回提出したのは、「全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望」というもの。鉄道ネットワークに関する国の見解や支援のあり方などを示すよう、大きく4つの要望を提示しています。

要望書は、29道府県の連名で作成。いずれも赤字ローカル線を多く抱える道府県です。ただ、九州7県など一部の県はくわわっていません。その一方で、鉄道の利用者数が東京都に次いで多い神奈川県が入っているのは謎です。

■要望書に連名した29道府県

- 北海道

- 東北(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)

- 関東(栃木・群馬・神奈川)

- 中部(新潟・富山・石川・福井・山梨・長野)

- 近畿(滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山)

- 中国(鳥取、岡山、広島、山口)

- 四国(徳島・香川・愛媛・高知)

全国知事会が要望した背景・理由

要望書の冒頭には、「なぜ要望書を作成したのか」といった背景が記されています。

【基本認識とJRの表明】

出典:全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望

主にJR各社が担う全国的な鉄道ネットワークは、国土強靭化や地方創生をはじめ、国土の均衡ある発展などの観点から、全国で公平に安定して確保されるべきユニバーサルサービスとしての役割を担う重要な社会インフラであり、地域の活性化に重要な役割を果たしているが、近年、全国各地で利用の少ない線区について、複数のJRから存廃を含めたあり方の検討が求められている。

要約すると「JRから赤字ローカル線の存廃の話を持ちかけられて、困っています」と知事たちは言いたいようです。

2023年の地域公共交通活性化再生法の改正後、黒字経営のJR東日本や西日本、九州からもローカル線の「あり方」について議論したいという申し入れが増えました。道府県からみれば、第三セクター鉄道や中小私鉄、路線バスなどを守るために多額の支援をしており、「JRまで面倒を見きれない」というのが本音でしょう。

一方で、JRのローカル線は複数の県にまたがり、国土強靭化や地方創生(地域活性化)などに寄与する路線もあります。とくに、両端が他線とつながりネットワークを形成する路線の場合、「利用者の少ない地域だけで存廃を決めていいのか?」と、一部線区の成績だけで議論することに疑問を呈する自治体もいます。

こうしたなかで、JRの路線の「あり方」も自治体と事業者任せにしている国の姿勢に「JRを作った国も、赤字ローカル線問題を考えてよ」と物申したのが、今回の要望書です。

ところで、全国知事会は鉄道を「ユニバーサルサービス」と言っていますが、果たしてそうなのでしょうか。ユニバーサルサービスの定義はあいまいな点も多く、鉄道を含む公共交通に関しては有識者のあいだでも議論がわかれるところです。

都市部のように運行本数の多い路線ならともかく、ローカル線はいつでも乗れるわけではありませんし、鉄道のない市町村も多数あります。「鉄道はユニバーサルサービスの役割を担う」と言い切るのは、少し無理があると感じます。

【要望1】鉄道ネットワークのあり方を整理してほしい

ここからは、全国知事会が国に求める具体的な要望です。1点目は、鉄道ネットワークのあり方について、国が具体的に示すように求めています。

1 地方創生2.0の推進や大規模災害時のリダンダンシーの確保等の国土強靱化はもとより、持続可能な中山間地域づくりの観点も踏まえ、将来の国のあり方を見据えた鉄道ネットワークの位置づけを明らかにすること。

出典:全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望

難しい言葉が並んでいますが、知事たちが言いたいことは大きく2点。ひとつは「中山間地域を守るうえで鉄道が必要だ」ということ。もうひとつが「貨物輸送の代替ルートを示せ」ということです。

「鉄道がなくなると街が廃れる」を信じる地方

全国知事会は、「路線が一部でも廃止されると地域社会の衰退につながりかねない」として、中山間地域を守るうえで鉄道が必要だと訴えています。つまり、「鉄道がなくなると街が廃れる」という考えを前提とした主張です。この考えは、地方では根強く存在します。

仮に、この説が正しいとしましょう。その場合、鉄道を残すために「自分たちにできることは何か?」と行動する人が少ないのは、なぜでしょうか。地域がなくなるかもしれないという危機感をみんなで共有していれば、地域全体で鉄道を残すための行動が活発化するのではないでしょうか。

典型的な例が、第三セクター鉄道の沿線地域。鉄道を活用したさまざまな施策で地域を盛り上げています。それは、鉄道がなくなると街が廃れるという危機感を、沿線住民が共有していることもあるでしょう。

一方でJRの沿線地域では、こうした活動が極めて限定的です。各地の協議会の議事録や資料を見ても、「本数を増やせ」「観光列車を走らせろ」とJRに求めるばかりで、自分たちの行動指針はノープランという自治体が目につきます。

鉄道は、地方創生に寄与することもあります。大都市から離れた中山間地域の活性化にも、「鉄道を上手に活用すれば」人が集まり住みやすいまちづくりを実現することが可能です。その上手な活用法を、鉄道を必要とする人たちが示そうという姿勢が、JRの沿線自治体ではみられないのです。

自治体が鉄道を活用した地方創生のビジョンを策定しないことには、国も鉄道ネットワークの位置づけを示すことができません。結局、「個々の路線で協議して決めるのがよい」というのが、国の回答になるでしょう。

※鉄道がなくなると街が廃れる可能性について、以下の記事で詳しく解説しています。

貨物列車の代替ルートは国が明示したほうがよい

大規模災害時の鉄道ネットワークについては、国とJR各社が示したほうがよいでしょう。一般の人には、「線路があれば貨物列車は走れる」くらいの認識しかありません。過去の協議会でも、函館本線(長万部~小樽)や芸備線などの沿線自治体が、同じ主張を繰り返しています。

貨物列車の走行に耐えうる路盤や線形などの条件を示したうえで、「この路線で貨物列車を走らせると脱線事故が頻発する」くらいの資料を見せないと、「代替輸送のために残せ」という声は減らないでしょう。貨物列車が通せる路線は限られますから、その路線を明示してもよいと思います。

【要望2】JRが担うべき鉄道ネットワークのあり方を示してほしい

2点目は、JRの役割に言及した要望です。国鉄時代の長期債務を切り離したうえ、北海道と四国には経営安定基金を渡し、「内部補助でローカル線を維持する」という役割をJRは担っています。それができなくなったいま、JRという組織を作った国にも責任があるというのが知事たちの主張です。

2 国鉄改革時に、債務の切り離しや経営安定化に伴う国費の投入や事業用固定資産の承継などを受け、会社全体の経営の中で内部補助によりローカル線を維持していくことが基本とされた分割民営化の経緯や、現在のJR各社の経営状況を踏まえ、ローカル線の維持に関する内部補助の考え方を示すこと。

出典:全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望

また、JRの内部補助による路線の維持が難しい場合、その負担を地方に転嫁するのではなく、路線の維持に係る国の責任のあり方を示すこと。

赤字ローカル線問題は「カネ」で解決しない

ざっくり言えば「カネの話」です。国の手厚い支援を受けて生まれたJRが、内部補助でローカル線を維持できなくなった理由と国の責任について、全国の知事たちは回答を求めています。

ただ、国鉄改革の経緯を振り返ると、利用者の少ない83路線を廃止にするところから始まっています。廃止の条件は赤字額ではなく利用者数であり、輸送密度が4,000人/日未満。この数値は現在でも、大手私鉄をはじめ鉄道事業者が存廃を判断する目安になっていますし、国の再構築協議会の設置基準のひとつになっています。

つまり、「利用者が減少して鉄道を維持するのが難しくなった」という観点が、全国知事会の要望に抜けているのです。

JRが発足してから40年近く。この間に、多くのローカル線で利用者は半分以下に減りました。その原因は、JRの営業努力が足りない一面もあるかもしれませんが、少子化・過疎化・モータリゼーションの進展といった不可抗力の要因も否めません。

JRからみれば、赤字か黒字かよりも、利用者の少なさや減少率の高さのほうがはるかに大きな問題です。利用者の減少に歯止めがかからず、バスなど他の交通モードでも輸送できる路線に「なぜ内部補助をしてまで存続させなければならないのか?」とJRが考えるのは、当然でしょう。

民営化後のJRは、駅の無人化やワンマン化といった経費削減や、不動産・交通系ICカードビジネスといった非鉄道業に注力するなど、さまざまな対策を進めてきました。それは、「内部補助で赤字ローカル線を維持していく」という与えられた責務を果たすためです。

しかし、内部補助にも限度があります。内部補助は極論すると「利用者が0人でも、会社が黒字のあいだは残せ」という不条理な主張を認める危険があります。

実際に芸備線の一部線区では、1列車平均で10人も乗っていません。それだけ輸送量が少ないのに、鉄道でなければいけない理由は何か。それを広島県は、芸備線再構築協議会でファクトとデータをもとに明示していません。

※ローカル線の利用者が減少した理由について、以下の記事で詳しく解説しています。

管理コストに関する国の支援制度拡充も必要

とはいえ、要望では「内部補助による路線の維持が難しい」路線があることを全国知事会は認めています。そのうえで知事会は、「路線の維持に係る国の責任のあり方を示す」ように求めています。

国はローカル線の維持に関して、さまざまな支援制度を用意し、その責任を果たそうとしています。近年では、鉄道事業再構築事業(社会資本整備総合交付金)を活用する自治体・事業者が多いようです。この事業は、赤字ローカル線に対して沿線自治体が支援する場合に、その一部を国が補助するというもの。交付金を得るには、自治体が中心となって「鉄道事業再構築事業実施計画」を策定し、国に認定される必要があります。

しかし、国の支援制度は基本的に「投資」に関する補助金・交付金しかありません。たとえば、線路や駅、車両などの更新に使える補助金はあっても、運転費などの管理コストの赤字に対する支援はありません。その支援は、自治体がしなければならないのです。

鉄道の管理コストは、億単位になるのが通例です。財政規模の小さい自治体に、とても負担できる額ではありません。そうした自治体でも鉄道を維持できるように、国の支援制度の拡充が求められるところです。

ただ、「どんな制度が必要か」は、自治体も提言してほしいところです。たとえば「上下分離方式に移行したら、自治体負担の2分の1を国が補助してほしい」など、具体的な支援内容を示せば、国を動かせるかもしれません。

ひとつやふたつの自治体が訴えても国は見向きもしないでしょう。そうした提言をまとめて要望するのが、「全国知事会の役割」ではないでしょうか。

【要望3】国の負担のあり方を明確にしてほしい

続いての要望も「カネの話」です。【要望2】と重なる点もありますが、自治体がおこなう「利用促進などの取り組みへの支援拡充」と、その取り組みに「鉄道事業者(主にJR)も協力するよう、国からも働きかけてほしい」と伝えています。

3 広域的な鉄道ネットワークの活性化に向けて、国として、県、市町村、地域等が行う、ローカル線の利用促進や地域での活用を推進する取組への支援を行うこと。

出典:全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望

また、鉄道事業者に対し、こうした取組に協働して取り組むよう働きかけること。

利用促進の取り組みに対する支援は…程度による?

【要望2】では、主に鉄道事業者に対する支援について述べたものと思われますが、【要望3】では、自治体の利用促進などの取り組みに対する支援を求めています。

ただ、ひとくちに「利用促進の取り組み」といっても幅広いです。たとえば、駅を複合施設化したり駅前にパークアンドライドを設置したりといった利用促進であれば、鉄道事業再構築事業(社会資本整備総合交付金)が使えるでしょう。交通系ICカードを導入するなら交通サービス利便向上促進事業が、また車内案内の多言語などインバウンド対策をするならインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業などの補助金制度が使えます。

では、「イベントの実施」「環境整備(清掃・花壇の整備など)」といった取り組みも国が支援すべきかといわれると、判断が難しいところです。仮に国が支援するのであれば、何らかのルールが必要だと思います。

自治体と事業者の「認識のズレ」も課題

鉄道事業者(主にJR)に「協働して取り組むよう働きかける」とは、おそらく増便や観光列車の運行といった自治体の要望にJRも柔軟に応えるよう、国が指導してほしいという意見でしょう。これも「程度による」ので、国が働きかけてもJRが無理というなら、それまでという感じではないでしょうか。

もっとも、JRを含めた鉄道事業者は、自治体が設置する協議会や勉強会などに積極的に参加しています。利用促進だけでなく、沿線のブランド価値向上やまちづくりに関わる協議まで参加する事業者は多いです。

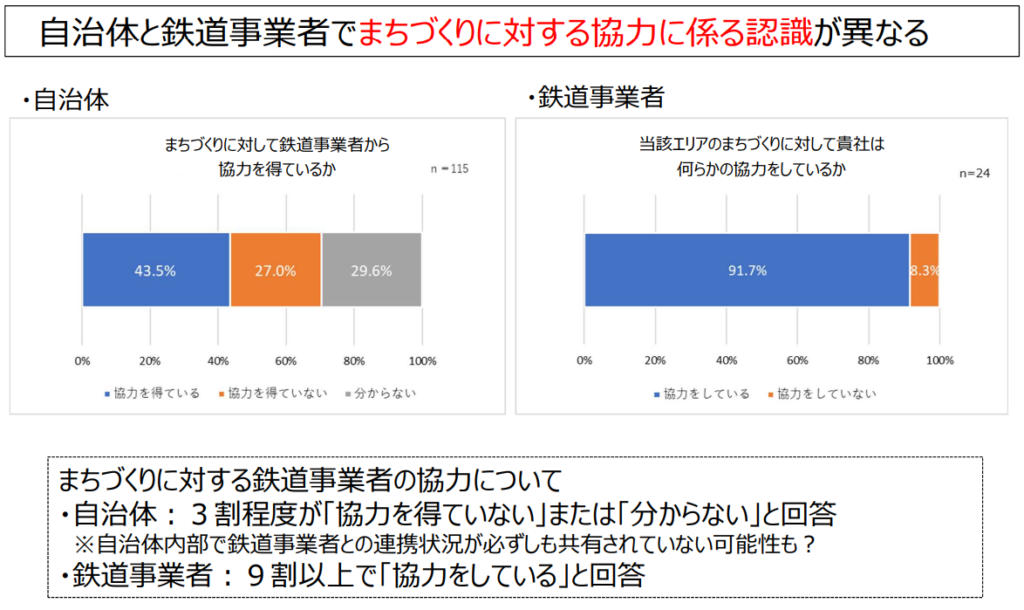

ただ、勉強会を開いても具体的な施策の実行まで進むケースは少なく、不満に感じる自治体が多いようです。沿線のまちづくりに関する勉強会に参加した自治体と鉄道事業者に対して、国土交通省がおこなったアンケート調査によると、自治体の取り組みに「協力している」と答えた鉄道事業者が91.7%だったのに対し、事業者の「協力を得ている」と感じる自治体は43.5%しかなかったそうです。

この差は、なぜ生まれるのでしょうか。国土交通省の資料では、両者の「取り組みの目的に違いがある」と伝えています。

まちづくりに関していえば、自治体の目的はブランド価値の向上による「定住者・移住者の促進」が鉄道事業者に期待したことだったのに対し、鉄道事業者は「新たな移動の創出」が目的でした。互いに自らのメリットばかりを追求したことが、認識の違いに表れたと考えられます。

こうしたズレは、存廃協議でもよくある話です。とりわけJR西日本では、「鉄道のあり方を議論したいのに、利用促進の話ばかりする沿線自治体」といったすれ違いが、美祢線や芸備線、兵庫県の4線区(姫新線、加古川線など)、大糸線などの協議でも繰り返されています。いずれも、最初に目的を確認せずに始めたことが、「無駄な労力」を増やしてしまった事例です。

全国知事会は鉄道事業者に対する「国の働きかけ」を求めていますが、それよりも、自治体と事業者のコミュニケーションの図り方や協議の進め方などの改善が問われるところです。

【要望4】災害を機に存廃議論に持ち込まないよう指導してほしい

最後は、災害復旧に関する要望です。災害で鉄道施設が大きな被害を受けたとき、存廃協議とセットで進める鉄道事業者(主にJR)が増えています。これに対して自治体は「あり方の議論は復旧後にすべきだ」と反論するケースもみられます。

災害から存廃議論に持ち込もうとするJRの姿勢に、知事たちは「国の厳格な指導が必要」と感じているようです。

4 被災した路線について、早期復旧のため鉄道事業者及び地方に対し更なる支援を行うとともに、災害を契機として、沿線自治体の意向を十分尊重することなく、鉄道事業者側の一方的事情により、安易に存廃や再構築の議論を行わないよう、国の責任においてJRを含む鉄道事業者に対し厳格な指導を行うこと。

出典:全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望

災害復旧の前に存廃協議が始まる理由

ひとたび被災すると、復旧費用が億単位になる鉄道施設。その負担を軽減するために、国は「鉄道軌道整備法にもとづく災害復旧補助」や「特定大規模災害等鉄道施設災害復旧事業費補助」といった支援制度を用意しています。

いずれも利用条件が細かく規定されていますが、そのひとつに「長期的な運行の確保に関する計画を策定すること」という条件があります。国としては、復旧後すぐに存廃協議が始まって廃止となれば「多額の税金を無駄遣いした」ことになるため、自治体や事業者に対して最低でも10年は維持できる計画の策定を求めています。

こうした理由から、「あり方の議論は復旧後にすべきだ」と主張する自治体に対して、国は「まず将来を見据えた計画を策定しなさい」と言います。そのため、被災線区のあり方議論に持ち込まれるわけです。

もちろん、「沿線自治体の意向を十分尊重すること」は大事です。鉄道事業者などが十分な説明をせず、存廃議論に持ち込むような行為は是正しなければなりません。

とはいえ、災害で長期不通になっても代替交通で事足りる線区では、「なぜ鉄道で復旧しなければならないのか」という理由を沿線自治体が明示する必要があるでしょう。復旧費用には多額の税金が使われるわけですから、間接的に復旧費用を払う納税者に対する説明責任でもあります。

また、鉄道事業者も「被災者」であることを忘れてはいけません。鉄道事業者は、赤字でも長年にわたり鉄路を維持してきた「功労者」でもあります。事業者が困っているのであれば、責任を追及するばかりでなく、沿線自治体も何らかの支援を検討してほしいところです。

要望書では、鉄道事業者の一方的な事情で存廃議論に持ち込むなと訴えていますが、利用者が極端に少ない路線でも「復旧するのは当たり前」という自治体の考えこそが「自治体側の一方的な事情」ではないでしょうか。

※JRが赤字ローカル線の災害復旧を拒むようになった理由は、以下の記事で詳しく解説します。

赤字ローカル線問題の「積極的な関与」が求められるのは誰?

全国知事会の要望書は、2025年4月9日に石破首相へ手渡されました。その際に石破首相は「あまりに人が乗らない路線をどうするのか、知事会と国で議論をしたほうがよい」と述べ、国土交通省との協議の場を設ける提案をしたようです。実際に協議の場が設置されるかはわかりませんが、これだけ要望(=不満)が出ている現状ですから、話し合いの機会は必要だと思います。

ただ、知事のなかには「JRはあって当たり前」「われわれは被害者だ。国やJRが何とかしろ」といった当事者意識の低い人もいます。こうした知事の耳に国の考えは届かないでしょうし、知事が交代しても道府県庁の当事者意識を高めなければ何も変わりません。

赤字ローカル線が存続することでいちばんの受益者は、国でも鉄道事業者でもなく、沿線自治体です。仮に廃止されたとしても、地方は被害者ではありません。「鉄道が地域を維持してくれた」という感謝の気持ちが足りないだけです。

国の積極的な関与も必要でしょうが、当事者意識を高めてもっと関与しなければならないのは、要望書に連名した道府県知事ではないでしょうか。

※本記事に関連する当サイトの記事

参考URL

全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望(全国知事会)

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/618766.pdf

地域鉄道に対する国の支援制度(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk5_000001.html

鉄道沿線まちづくりの取組(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001598533.pdf